関連記事

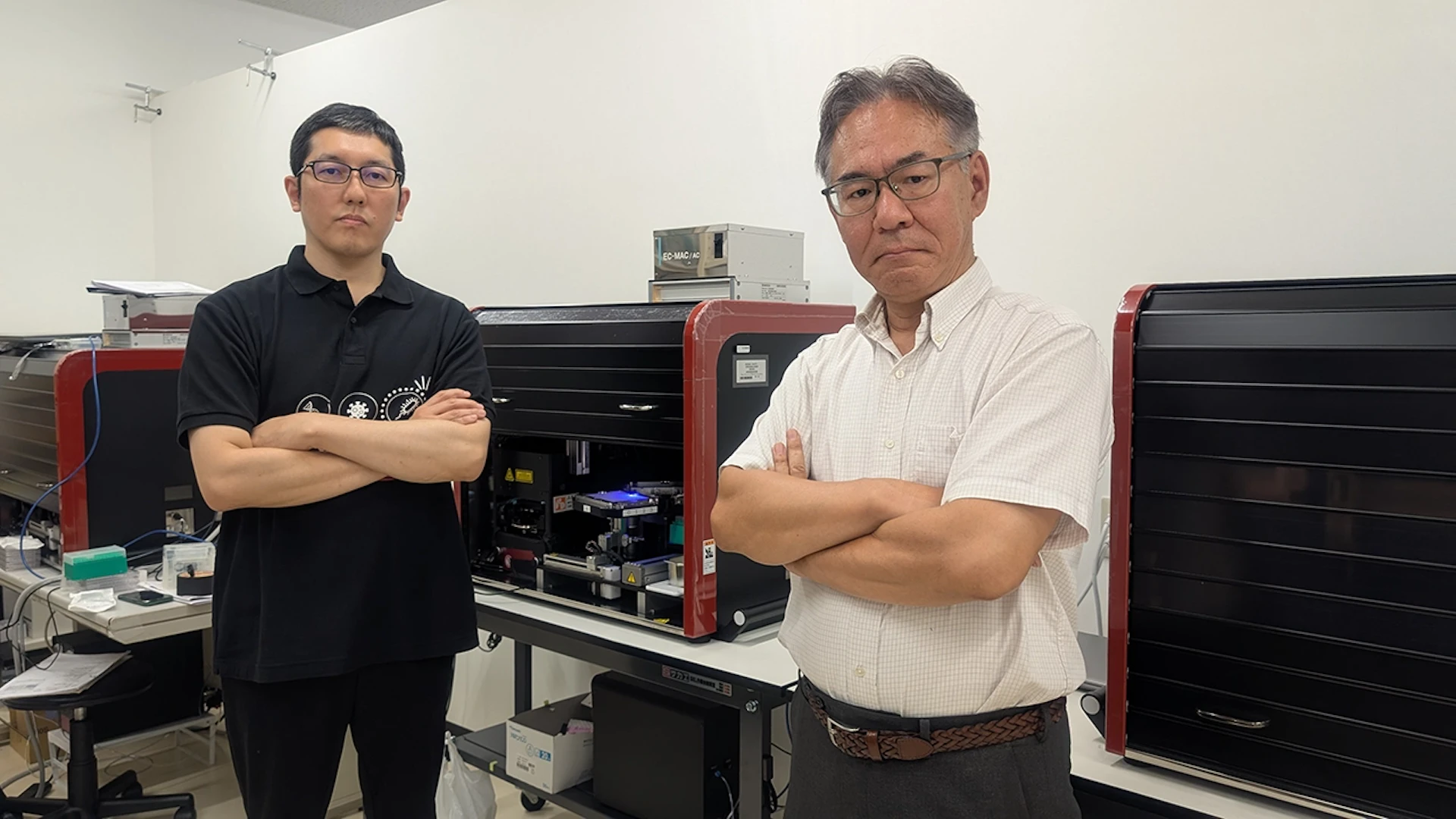

20年越しの微生物スクリーニング技術で地球を救う ── オンチップ・バイオテクノロジーズ【前編】

微生物は、人類の生活と産業を支えてきた存在だ。抗生物質や発酵食品、バイオ燃料、環境浄化技術など、数多くのイノベーションが微生物由来で生み出されてきた。しかし地球上に存在する微生物の大多数は未だに培養・解明されておらず、「未利用資源」として眠っているとされる。

近年、ゲノム解析の進展やメタゲノム解析、ハイスループット培養、AIによる機能予測など新しい技術の登場により、この膨大な微生物資源の探索と活用が現実味を帯びてきた。医薬品候補化合物の発見、持続可能な新素材の開発、農業における微生物資材、さらには二酸化炭素固定や廃棄物処理といった環境分野まで、応用範囲は拡大している。

こうした潮流を背景に、微生物を事業の核とするスタートアップが国内外で増えている。創薬のシーズ探索を進める企業、食品や農業に特化する企業、カーボンニュートラル社会を支える環境応用型の企業など、多様なアプローチが次々と事業化されつつある。

本記事では、微生物の力を産業や社会に結びつけるスタートアップを紹介し、その技術的特徴と今後の展望を探る。

.jpg?auto=compress&fm=webp&w=2667&h=612)

企業HP:https://www.on-chip.co.jp/

マイクロ流体技術とドロップレット技術を融合した独自の微生物スクリーニング技術により、従来技術と比較して1000倍のスループット(処理効率)を実現する装置を開発・販売している。

微生物スクリーニングとは、自然界や人工的に作られた大量の微生物サンプルの中から、特定の機能を持つ有用な微生物を効率的に見つけ出す技術だ。プラスチックを分解する微生物、石油に代わるバイオ燃料を生産する微生物、腸内環境を改善する乳酸菌などを発見するために用いられる。同社の技術により見出された有用微生物は、SDGsの達成に向けた社会課題の解決に貢献すると期待されている。

合成生物学を応用した独自の遺伝子導入技術により、植物由来の複雑な天然化合物を持続可能かつ低コストで生産する発酵プロセスを開発。微生物に20個以上の遺伝子を組み込むことで、これまで植物からしか得られなかった成分を人工的に生成可能にした点が強み。医薬品・化粧品・健康食品の原料から、生薬由来の有効成分まで、多様な健康関連化合物の開発を実現する。

2025年3月には、一般社団法人 科学技術と経済の会が主催する【第12回技術経営・イノベーション大賞】において、「選考委員特別賞」を受賞した。

企業HP:https://friendmicrobe.co.jp/

微生物やその酵素を用いた技術を開発・提供する名古屋大学発ベンチャー企業。微生物を用いた油脂分解システム「Mibiocon🄬(マイビオコン)」は、食品工場の排水に含まれる油脂を分解するシステムだ。

従来は物理的に水と分離させ、産業廃棄物として処理していた排水中の油脂を、名古屋大学で開発された高性能油脂分解微生物群により分解する。この技術により、油性汚泥や悪臭の発生を抑え、廃棄物処理コストの削減を実現する。また、焼却処分による廃棄処理をなくすことで、温室効果ガスの発生も減らすことができる。

2025年4月には、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「NEDO」)の「GX分野のディープテック・スタートアップに対する実用化研究開発・量産化実証支援事業(以下「GX事業」)」の第3回公募において、今回の公募で唯一となる採択企業として、STSフェーズ(実用化研究開発・前期)に選定された。

企業HP:https://bio-phenolics.com/

筑波大学発のスタートアップ。スマートセル開発技術を基盤に、非可食バイオマスから芳香族バイオ化学品を製造する。スマートセルとは、細胞の物質生産能力を遺伝子組換えやゲノム編集によって最適化した細胞を指し、医薬品やプラスチック、食料など幅広い物質の生産を可能にする。同社は、この技術を活用して石油由来に代わる植物由来の化学品を創出し、脱炭素社会の実現を目指している。

2025年1月には、バイオ生産のスケールアップを目指す研究者・事業者に向け、バイオCDMOサービス事業を開始した。

企業HP:https://www.bitbiome.co.jp/

微生物の未知領域を解明しバイオエコノミーを推進する早稲田大学発のベンチャー企業。独自のシングルセルゲノム解析技術「bit‑MAP®」により、培養困難な微生物の全ゲノムを1細胞単位で解析し、微生物ゲノムデータベース「bit‑GEM」を構築している。さらに、AIとバイオインフォマティクスを活用した酵素の探索・改変プラットフォーム「bit‑QED」により、食品・医薬・化学・環境など多様な産業分野での研究開発を効率化する。

2025年1月には、東京応化工業、アイティーファーム、KIRIN HEALTH INNOVATION FUND、グローバル・ブレインなどを引受先とした第三者割当増資による、総額4億円の資金を実施した。

スタートアップの資金調達情報を漏れなくキャッチアップしたい方へ。

1週間分の資金調達情報を毎週お届けします。

※登録することでプライバシーポリシーに同意したものとします

※配信はいつでも停止できます