株式会社オンチップ・バイオテクノロジーズ

株式会社オンチップ・バイオテクノロジーズは、マイクロ流体技術とドロップレット技術を融合した独自の微生物スクリーニング技術により、従来技術と比較して1000倍のスループット(処理効率)を実現する装置を開発・販売している。同社の技術により見出された有用微生物は、SDGsの達成に向けた社会課題の解決に貢献すると期待されている。

微生物スクリーニングとは、自然界や人工的に作られた大量の微生物サンプルの中から、特定の機能を持つ有用な微生物を効率的に見つけ出す技術だ。プラスチックを分解する微生物、石油に代わるバイオ燃料を生産する微生物、腸内環境を改善する乳酸菌などを発見するために用いられる。

現在、微生物の機能についてはほとんどが解明されておらず、未知の微生物をいかに産業利用していくかが、地球環境問題の解決の鍵を握っている。同社の革新的な技術は、この巨大な可能性を解き放つツールとして注目を集める存在だ。

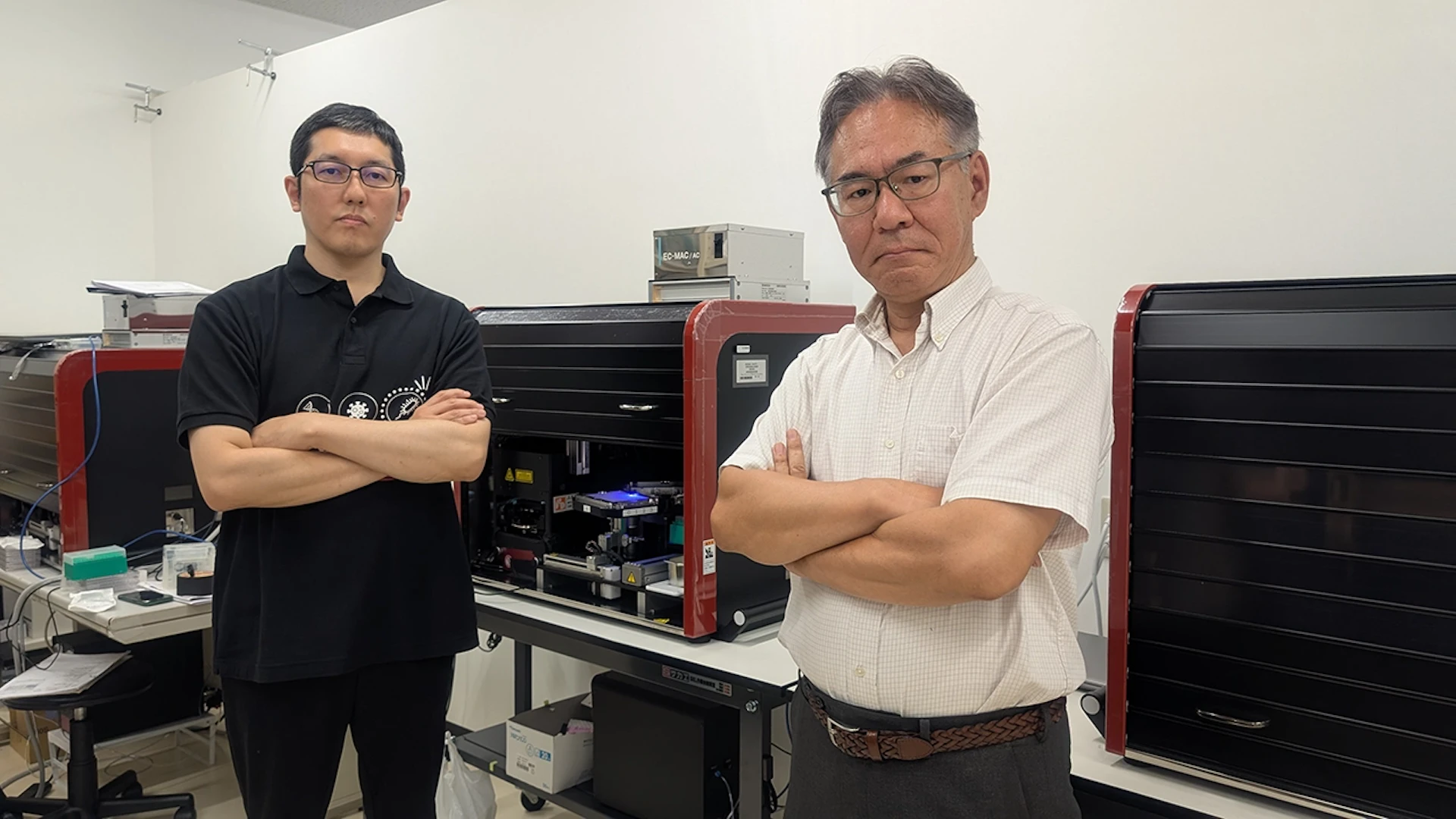

今回、同社代表取締役CEOの小林雅之氏とCOOの藤村祐氏に、革新的技術の仕組みと事業戦略について詳しく話を伺った。

従来技術の1000倍の効率で未知の微生物を発見

――御社の取り組む事業について教えてください。

小林氏: 私たちの事業は、マイクロ流体とドロップレット技術を組み合わせることで、数十年間革新がなかった微生物スクリーニング分野に変革をもたらすことを目指しています。

従来の微生物スクリーニングは、マイクロウェルプレートを使った「プレート法」が主流でした。100枚のプレートを使って1万サンプルを処理するのが限界で、数日間かけて数名の研究者が作業する必要があります。新たな発見は運に頼る部分が大きく、確実性に欠けていたのです。

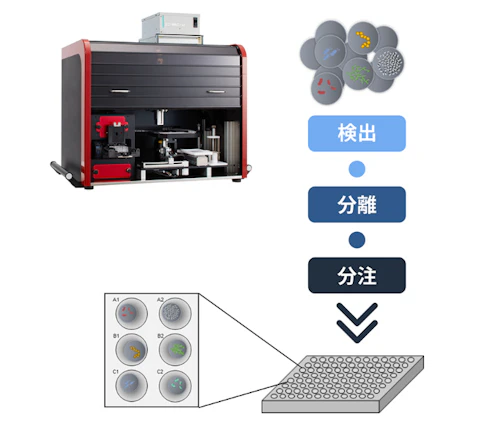

私たちが開発したドロップレット法では、油中の水滴を微小な反応空間として使用しています。1本の容器に100万個の極小な水滴を作ることが可能で、一つ一つの水滴は従来の実験容器の10万分の1という極小サイズながら、それぞれが独立した実験空間として機能するのです。

この結果、1人で1日に100万サンプルを処理できる——従来比で1000倍の処理効率を実現しました。

現在、微生物の機能については全体の1%以下しか解明されておらず、残り99%以上の微生物は存在することはわかっているものの、どのような働きをするのかが不明な状態にあります。この未知の微生物を産業利用していくことが地球環境問題の解決に不可欠ですが、従来の手法では効率的な探索ができないことがボトルネックでした。

私たちの技術により、未知の有用微生物の発見や品種改良、有用物質の効率的な生産を通じて、低炭素循環型社会の実現に貢献していきたいと思います。

――どのような施設・業界・企業で活用されているのでしょうか。

小林氏: 基礎研究を行う研究機関から大学の研究室、そして食品・化学・製薬企業まで幅広く導入していただいております。装置は一度導入されると研究室で継続的に使用されるため、多くの企業や大学の研究基盤として定着していることが私たちの強みです。

現在、顧客の約30%が民間企業となっています。装置価格は1台4800万円と高額ですが、多くの方が技術の可能性を評価して導入を決断されているのが現状です。

藤村氏: 応用分野は非常に多岐にわたります。植物の生育を促進する微生物をスクリーニングしてバイオ農薬の開発を行ったり、水質中の汚染物質を分解する細菌を探索する環境浄化の研究も、現在イギリスの大学と共同で進めているところです。

腸内細菌の研究も活発で、ヨーグルトメーカーなどが新しい乳酸菌の発見や、既存の菌株の新たな機能の解明に活用しております。同じ菌でも、これまで知られていなかった健康効果を証明するエビデンス取得にも使われているのです。

特に興味深いのは、複数の微生物を組み合わせることで、より優れた機能を発揮する微生物群を見つける研究です。200種類の微生物から3種類を選んで組み合わせるだけで100万通りものパターンが生まれます。従来のプレート法では処理しきれない数を、私たちの技術では効率的に解析することが可能になりました。

小林氏: 顧客獲得については、既存のお客様からの紹介が最も多いパターンです。私たちは年に一度、「DROPLET」というユーザーミーティングを開催しております。弊社の技術を利用している研究者7名が30分ずつ成果発表を行うイベントです。現地とオンラインで約300名が聴講されます。参加者のうち既存ユーザーは5分の1程度で、残りの多くは導入を検討している方や技術に関心を持つ方々です。このような活動を継続することで認知度を高め、新たな引き合いを獲得しております。

藤村氏:研究者の方々は、まず私たちの技術を使って新しい検出手法やスクリーニング手法を開発し、それを学会で発表されます。その発表を見た企業が研究者にアプローチして共同研究を始め、実際に企業が求める微生物の探索を行うという流れです。企業側が成果を確認できると、自然に私たちの装置導入につながるという好循環が生まれており、この分野では自走できる体制が整いつつあります。

――長期的な収益モデルはどのようになっていますか。

藤村氏: 2022年から私たちの主力装置「ドロップレットセレクター」を導入いただいた研究機関では、装置の稼働率が非常に高くなり、数十名の研究者が利用しているため、2台目を購入いただくケースも出てきております。

4800万円の装置販売で終わるのではなく、その後も数年おきに数百万円の周辺装置を追加購入いただいたり、稼働率向上により追加の装置を導入いただくこともあります。一人の顧客から7~8年間で約1億円の売上を得られるのが、私たちの想定するLTV(顧客生涯価値)なのです。

小林氏: 将来的には装置販売だけでなく、使用方法やノウハウに関するプロトコル(実験手順書)やレシピの販売も計画しております。電子レンジを購入しても、特定の料理を作るためのレシピが有料になるのと同じような仕組みです。

私たちの装置は多様な用途に対応できますが、購入時に提供する指導は基本的な使い方のみとなります。新たな実験や応用を行いたい場合には、追加で200万円程度の技術指導料をいただくような収益モデルを構築したいところです。これにより研究者の時間短縮と確実な結果が得られれば、多くの方に価値を感じていただけると思います。

――今後の競合対策はどのように考えていますか。

小林氏: ドロップレット技術を使った微生物スクリーニング分野で、私たちがリーディングカンパニーになることを目指しております。先行者として蓄積してきた実績と信頼性により、「やはりオンチップの技術が最も安心できる」という評価を確立したいのです。

今後競合他社が参入してきた場合、価格や機能面での差別化が求められるでしょうが、新参者の技術に対してはユーザーも「本当にメーカーの謳う通りの性能が出るのか」という不安を持つものです。私たちがこれまで20年間積み重ねてきた実績と信頼関係を示すことが、最大の差別化要因になると考えております。

藤村氏: 海外では競合となりうるメーカーが徐々に現れていますが、彼らが狙っているのは遺伝子解析や動物細胞を使った創薬・医療分野など、すでに大きな市場が存在する領域です。私たちは微生物分野に特化してリソースを集中投入し、この分野でのリーディングカンパニーの地位を確立する戦略を取っております。

この事業を始めた当初の2018年頃は「微生物市場は小さく、研究者は高額装置を購入する予算がない」と言われ続けてきました。しかし状況は変わりました。地球温暖化対策として微生物活用に注目が集まり、SDGs推進の追い風も受けて市場が拡大しているのです。