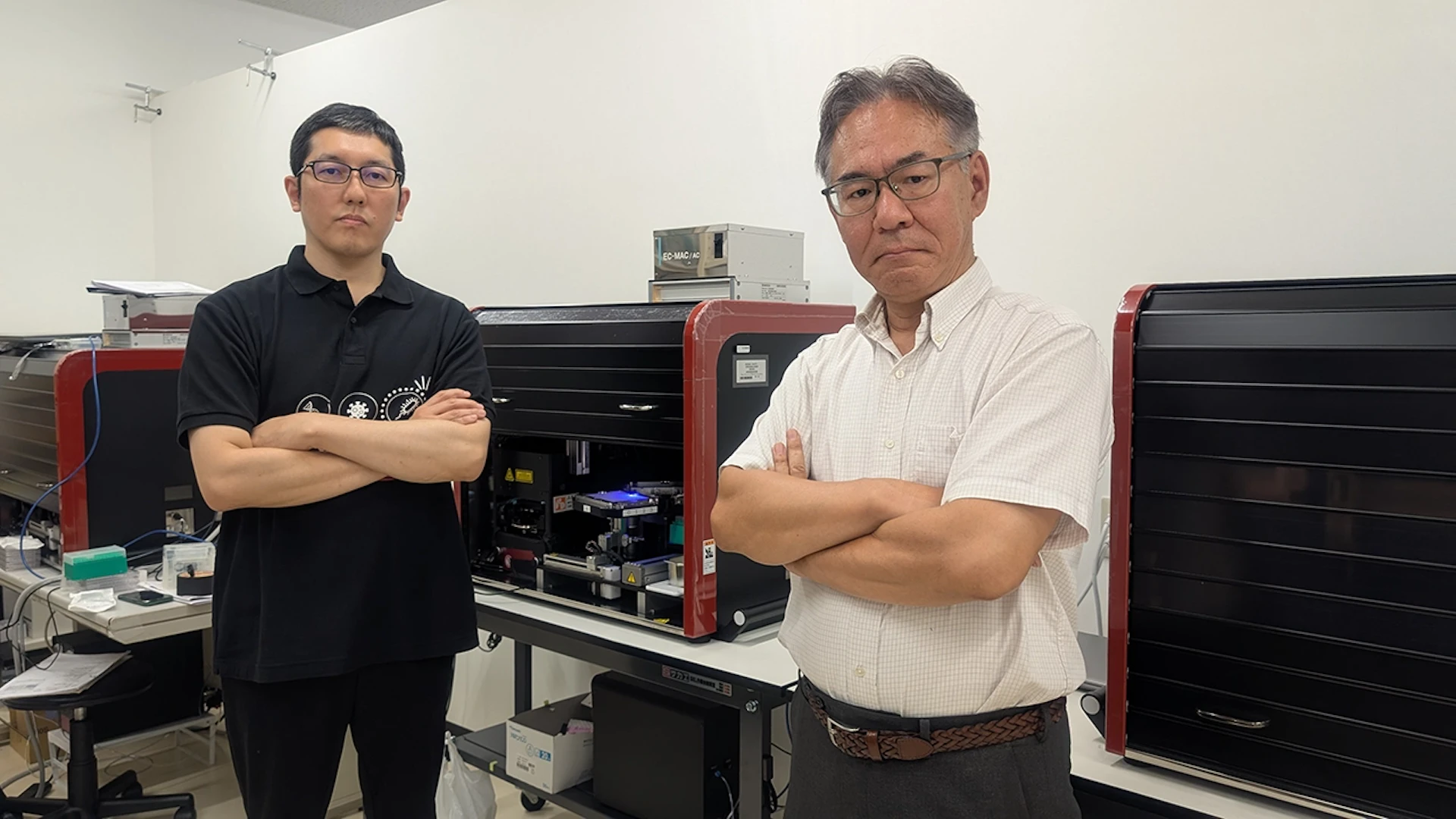

株式会社オンチップ・バイオテクノロジーズ

前編では、株式会社オンチップ・バイオテクノロジーズの革新的な微生物スクリーニング技術と事業展開について紹介した。従来比1000倍の処理効率を実現するドロップレット技術により、未知の微生物資源の活用に大きな可能性を開いている同社だが、ここに至るまでの道のりは決して平坦ではなかった。

2005年の創業から20年間、セルソーター技術の開発に取り組み続けてきた同社は、2015年の転機を経て現在の微生物スクリーニング事業へと軸足を移した。年30%の成長を続ける現在の姿からは想像しにくいが、実用的な装置完成まで7年を要し、当初の事業モデルでは市場開拓に苦戦するなど、数多くの試練を乗り越えてきた経緯がある。

2025年8月には事業共創カンパニーのRelic社がセカンダリー取引を通じて同社の株式を取得し、ディープテック領域における中長期的な事業化支援を行うことが発表されている。新たなパートナーシップを得た同社の今後の展望とは。

後編では、ベンチャーキャピタル出身という異色の経歴を持つ代表小林氏の創業経緯から、20年間の挑戦の軌跡、そして「地球を救う」技術の未来への展望まで、同社の歩みと志を深く掘り下げる。

ベンチャーキャピタル出身の異色の創業者による20年の挑戦

――創業のきっかけは何だったのでしょうか。

小林氏: 私は大学卒業後、新卒でベンチャーキャピタルに入社し約10年間投資業務に従事していました。2005年の創業時点では、バイオテクノロジー分野の成長とセルソーター(細胞分離装置)需要の拡大が明らかでした。

東京大学の研究者と出会い、マイクロ流路チップ型のセルソーター試作装置の話を聞いたことが創業のきっかけです。ただし、実用的な装置が完成するまでに7年もかかるとは想像していませんでした。

2012年に装置が完成したものの、従来の処理装置と比較して処理速度が数十分の一と大幅に遅くなってしまったのです。同じ数の細胞を処理するには十数倍の時間が必要でした。そのため、限られた高価値サンプルの精密な回収が必要な用途に市場を限定せざるを得ず、事業展開に苦戦することになったのです。

――現在の微生物スクリーニング技術はどのように生まれたのですか。

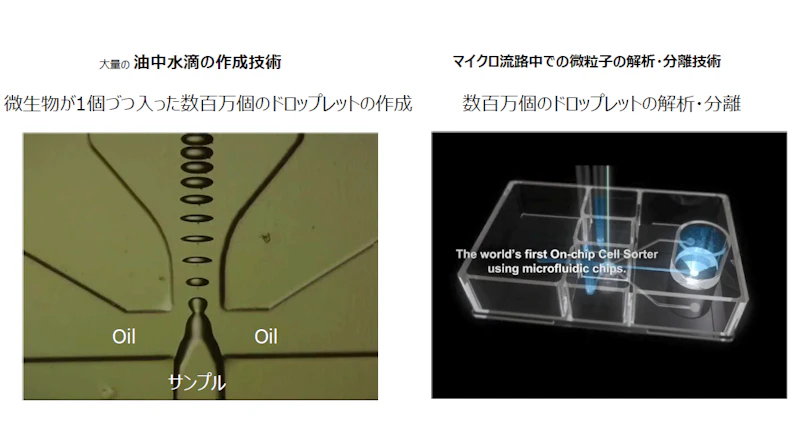

藤村氏: 2015年に転機が訪れました。微生物研究者の方から「オンチップさんの技術なら、ドロップレット(微小な水滴)を使った細胞選別ができるのではないか」とご提案いただいたのです。この技術の可能性を感じて開発に着手し、現在で10年目を迎えております。

本格的な売上成長が始まったのは2020年頃からです。ドロップレット技術と微生物スクリーニングの相性が非常に良く、一人の研究者との協業から始まった取り組みが徐々に広がりました。2020年以降は年率30%の成長を続けており、私たちの技術が最も活躍できる分野だと確信しております。

当初目指していたセルソーター市場では、「ダメージフリー(細胞を傷つけない)セルソーター」として製品を位置付けても、既存製品との明確な差別化が困難で苦戦していました。しかし、油中水滴を反応空間とするスクリーニング技術では競合が存在せず、独自のポジションを確立することができたのです。

小林氏: 地球環境の急激な変化に対する強い危機感が背景にあります。微生物を活用した物質生産により石油依存を減らし環境負荷を削減することを、今後10~30年で実現できなければ、現在の人口を地球上で維持することは困難になると真剣に考えているからです。

地球温暖化の進行により、農作物を栽培できる地域が急速に変化しております。新たな農地の開発には5~10年を要しますが、環境変化のスピードがそれを上回っているため、食料不足が深刻化し、資源を巡る紛争が再び起こる可能性があります。このような危機を回避するために、微生物技術の発展が不可欠だと考えているのです。

従来、多くの企業が土壌などから微生物を採取してスクリーニングを行っていましたが、人件費の上昇や人材不足により、数万~数十万個のサンプルから1個の有用株を見つけるような「宝探し」的な研究は継続困難になっていました。しかし、私たちの技術により100万個のサンプルを一度に処理できるようになったことで、この分野の研究が再び活発化しているのです。

セカンダリー取引によるパートナーシップと今後の協業戦略

――今回のRelic社とのセカンダリー取引の背景について教えてください。

小林氏: 今回の取引は、私たちへの投資を行っていたベンチャーキャピタルのファンド期限満了に伴うものでした。そのファンドからRelic社に対して「非常に有望な投資先企業があるが、ファンドの出資者の関係で、継続保有が困難で、ポートフォリオを買い取ってもらえないか」との相談があったと伺っています。これは私たちの事業内容とは無関係な、投資家側の構造的な問題でした。Relic社とは詳細な検討とオンライン面談を重ね、最終的に投資を受け入れることを決定しました。

最も期待しているのは発信力の強化です。私たちの技術は優れた成果を上げているものの、それを外部に効果的に伝える力が不足していました。Relic社の支援により、技術の認知度向上と新規顧客開拓を加速させる予定です。

――既存のパートナーとの提携成果と今後の協業戦略について教えてください。

藤村氏: 科学機器商社のアズワンとは国内外での販売協力を行っており、私たちの営業力ではカバーしきれない領域でも積極的に販売支援いただいています。これが今期の売上大幅増加にも寄与しています。アズワンの既存顧客が抱える課題を私たちの技術で解決できる場合に紹介いただく形で、相互にメリットのあるシナジーが生まれています。

計測機器メーカーの大塚電子とは、より深い技術連携を行っています。同社が共同研究を進める大学や企業に私たちの技術を組み合わせることで、より優れた成果を生み出せるケースがあり、現在は新たな装置の共同開発プロジェクトも進行中です。

小林氏: 短中期的には、各分野で強いポジションを持つ大企業との戦略的提携を複数同時に進めたいと考えています。例えば、ジョイントベンチャー形式で事業を立ち上げ、1つの事業が軌道に乗れば「オンチップの技術は確実に成果を出せる」という評価が広まり、他の分野でも新たなプロジェクトを任せていただけるようになると期待しています。

藤村氏:特に注力したい分野として、醸造業界があります。酵母菌や麹菌にタンパク質を生産させる技術は生産効率が高い一方で、麹菌の取り扱いや品種改良が困難という課題があります。私たちの技術でこれらの課題を解決することで、日本酒メーカーや醤油メーカーなど、発酵に関わる大手企業との協業機会が広がっています。

もう一つの重点分野は腸内細菌研究です。腸内細菌の大部分は機能が解明されておらず、個々の菌を単離することも困難です。私たちの技術により菌を単離し機能を解析できれば、有害菌の抑制方法や有益菌の増殖方法が明らかになります。プロバイオティクス関連企業との協業は積極的に進めていきたいですね。

自動化とサービス化で技術普及を加速

――今後注力したい技術開発は何でしょうか。

藤村氏: 最優先課題は自動化です。研究現場でも人手不足が深刻化しており、学生が夜中まで顕微鏡に張り付いて作業するような研究スタイルは現実的ではなくなっております。国内外の研究機関から、数十時間に及ぶ長時間作業の自動化が強く求められており、この分野で私たちの技術が最も価値を発揮できると考えているのです。

技術的な課題としては、ドロップレット内での検出技術の向上が重要です。微生物が産生する酵素に反応して蛍光を発する検出系の開発は非常に困難で、研究者の皆さんも苦労されております。このような場合には、質量分析装置とドロップレット技術を組み合わせた新しい検出手法の開発や、他社技術との融合も検討しているところです。

――海外展開の状況はいかがですか。

藤村氏:現在、アメリカではハーバード大学やUCLA、イギリスではバーミンガム大学やグラスゴー大学の研究者に装置を使用いただいています。アメリカでは医薬品開発、イギリスでは水環境の浄化研究での活用が特に進んでいる状況です。

これらのキーオピニオンリーダーの方々による学会発表や論文発表を通じて、技術の認知度が徐々に高まってきました。国内では5~10年前から地道に続けてきた研究者との関係構築が実を結び始めており、その経験を活かして海外展開も昨年から本格化させたのです。

海外の研究者による成果発表は今後3~5年以内に本格化すると予想していますが、興味深い現象も起きております。アメリカの製薬会社での研究成果が発表されると、それを見た日本の製薬会社から「同様の研究を行いたい」という問い合わせが多数寄せられるのです。このような相乗効果により、技術普及が加速している手応えを感じているところです。

――中長期的な目標について教えてください。

小林氏: 2年後のIPOに向けた準備を進めております。ハードウェア系のディープテック企業では監査法人や証券会社の協力を得ることが困難な場合が多いのですが、私たちは両方とも確保できている点が強みです。

中長期的な目標として、海外でも国内と同様のユーザーコミュニティ構築を実現したいと考えております。国内では数十名の研究者が私たちの装置を使用し、ユーザー間での情報交換や私たちを通じた技術共有が活発に行われているのです。このような環境を海外でも構築できれば、技術の自然な普及と継続的な改良が可能になります。

将来的には微生物発見から大規模生産まで一貫してサポートできる体制を目指しております。優れた微生物が発見された後、ユーザーは数十リットル、数百リットル、最終的には数トン規模での生産拡大を行います。このスケールアップ段階でも、他社との提携や自社での事業展開により支援を提供したいところです。

私たちの使命は、地球を救うためのテクノロジーを提供することです。私自身が地球を救うわけではありませんが、そのための手段を広く普及させることが私たちの役割だと思っております。この業界の研究者の皆さんは非常に優秀な方ばかりなので、私たちの技術を知ってもらえれば「この技術ならこのような応用ができる」というアイデアを次々と生み出してくださいます。そのために、まずは技術の認知度向上に全力で取り組んでいます。

藤村氏:海外展開により、日本が微生物分野で一定の地位を確立したのと同様に、米国や欧州でも技術コミュニティを構築し、私たちの技術をこの分野のスタンダードにすることを目指しています。

実は、日本の重厚な装置系のディープテック・ベンチャーが海外で成功した例は、ここ数十年間ほとんどありません。ライフサイエンスやバイオ分野の装置系のIPOは日本では久しく見られていない。私たちの研究室にある分析装置のほぼ全てが欧米製で、日本製は顕微鏡程度しかないのが現実なのです。

このような状況を変革し、ドロップレット技術の分野では私たちが世界をリードしたいと考えています。それが、日本のバイオテクノロジー産業全体の発展にも寄与すると信じています。