NanoFrontier株式会社

NanoFrontier株式会社は、2025年11月10日に第三者割当増資により約1.5億円の資金調達を発表した。出資には、ジェネシア・ベンチャーズ、アニマルスピリッツ、モバイル・インターネットキャピタル、日東紡績の4社が参加。また、経済産業省の「Go-Tech事業」などの公的支援も活用し、累計調達額は2.5億円を超える。

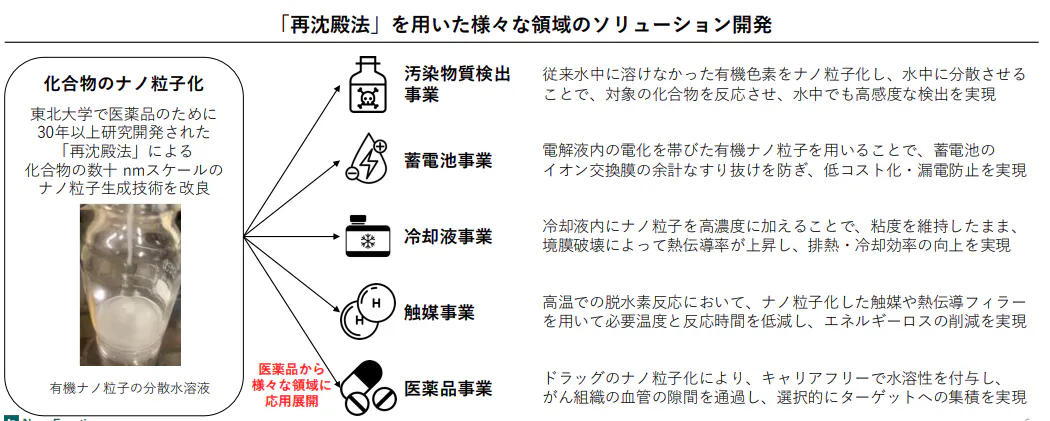

NanoFrontierは、有機ナノ粒子化技術を用いて、複数の機能性材料を横断的に開発・製造するスタートアップである。2025年4月の創業時より、東北大学で培われた基礎研究を応用し、ラボスケールから量産可能な技術へと橋渡しすることを志向してきた。

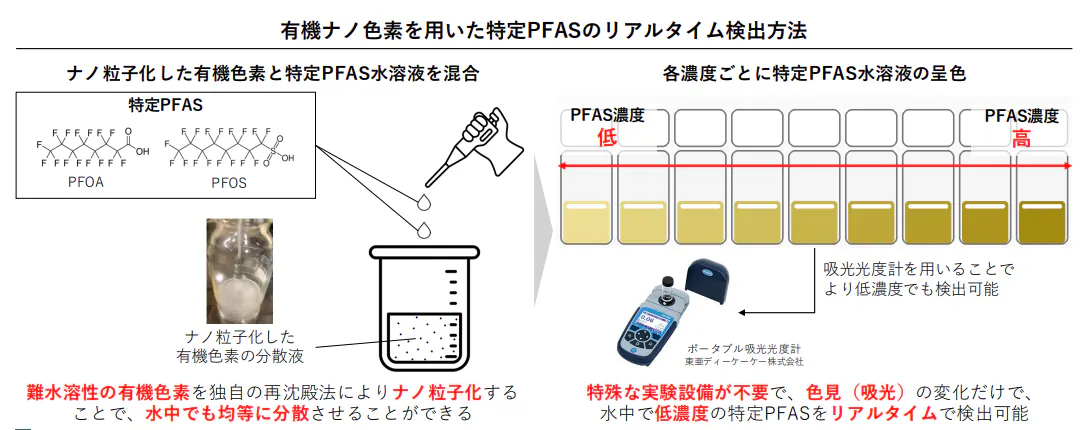

同社の中核技術は、「ピュアな成分をナノサイズで均一に分散させる」プロセスにある。元来、医薬品向けに開発されたこの技術は、添加剤やキャリアを必要とせずに薬剤をナノ化するもので、水に不溶な成分でもコロイド状に分散させることが可能。

代表取締役の井上誠也氏は「牛乳のように水中に微粒子を均一に分散させるイメージ」と説明する。このナノ化技術を応用し、同社は汚染物質検出や冷却液、蓄電池材料など多様な用途に対応する製品群を展開している。

特に注力するPFAS(有機フッ素化合物)の検出試薬は、規制強化を背景に強いニーズがある。PFASは極めて微量でも有害とされ、日本では2026年4月から厳格な濃度基準が導入される予定だ。従来は高価な分析機器による定量検査が必須だったが、NanoFrontierは「その場で、誰でも使える」簡易呈色キットを提供。リアルタイムで濃度に応じた色変化が確認でき、コスト・スピード・汎用性の点で大きな優位性を持つ。

想定ユーザーとしては、水処理企業、PFAS除去装置メーカー、自治体の水質モニタリング部門、化学・半導体メーカー、自動車部品メーカーなどが挙げられる。サプライヤーからの調達時にPFAS混入を確認する用途など、産業界での広範な活用が進んでいる。

事業運営においては、研究開発の自動化にも注力。生成AI(LLM)とロボティクスを連携させ、テーマ探索から実験設計、検証、パラメータ最適化までのプロセスを高速化している。井上氏は「化学実験の再現性や速度に課題を感じてきた。シミュレーションと自動化により、人手に依存しないR&D体制を築いている」と話す。

同社を創業した井上氏は、東京大学農学部および同大学院で有機化学と機械学習を学び、Microsoftでの技術営業経験を経てAIスタートアップを起業した異色の経歴を持つ。2024年に東北大学准教授である岡弘樹氏と出会い、共に創業を決意。岡氏は環境エネルギー材料を専門とし、PFAS試薬の源流となる研究を長年主導してきた。

創業の背景には、PFASの社会的課題に対する応答だけでなく、「用途を持たない有望な技術を商用化する」という共通の志向がある。井上氏は「キャリアとしてではなく、課題を解くための事業としてナノ技術を位置付けている」と語る。

今回の資金調達については、ジェネシア・ベンチャーズやアニマルスピリッツ、モバイル・インターネットキャピタルなど、いずれも創業前から交流のあった投資家が参加。井上氏は「予定よりも多い調達になったが、関係値のある人たちに限定した」と説明する。また、東北地域最大の化学メーカーである日東紡績は、岡氏との共同研究を通じて参画した。

資金の使途としては、東北大学内での新ラボ拠点整備、連続量産装置の開発、AI活用の自動化パイプライン、主要アプリケーションのPoC推進、技術人材の採用などが挙げられる。

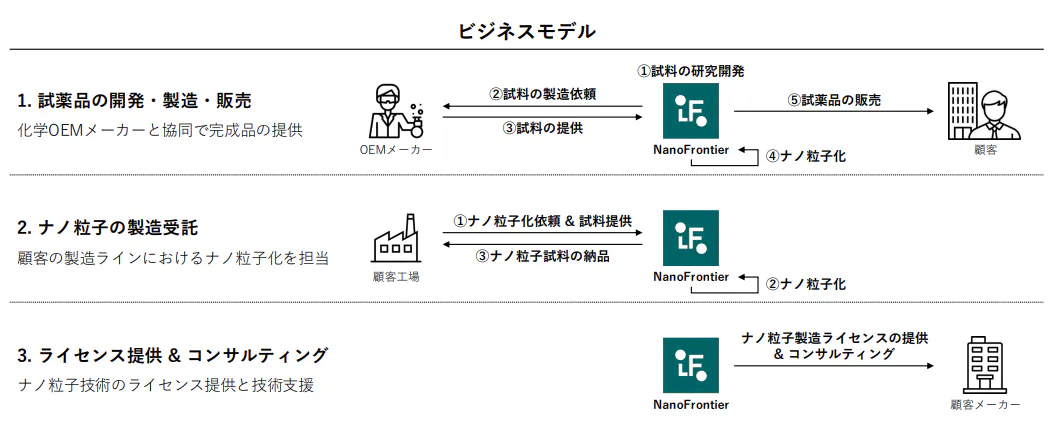

今後は、冷却液や蓄電池、水素キャリアなど他アプリケーションでも事業化を進め、技術ライセンスや製造受託といった多様な収益モデルを確立する方針だ。将来的には、ナノ粒子材料の用途ごとに海外企業と連携し、グローバル展開を視野に入れる。井上氏は「ユニコーン、デカコーンを目指す。IPOは通過点であり、その後も価値を高めていく」と述べる。

また、同社は仙台市を拠点とした地方創生にも意欲的だ。材料化学分野の人材が首都圏に流出しがちな中、東北大学と連携し地元雇用を創出。市税還元や産業基盤の強化にも寄与する。「東北大学の学生が地元で活躍できる場を提供したい」と井上氏は語った。