株式会社WAKU

株式会社WAKUは、グルタチオンを活用した次世代型農業資材の開発・提供を手がけるアグリバイオベンチャーだ。

2025年7月31日、同社はプレシリーズAラウンドにおいて、ANOBAKA、慶應イノベーション・イニシアティブ(KII)、朝日メディアラボベンチャーズ、ちゅうぎんキャピタルパートナーズ、AgVenture Lab、個人投資家を引受先として、第三者割当増資による総額1.8億円の資金調達を発表した。

グルタチオンは、従来は医薬品や美容分野で活用されてきた物質だが、植物においても光合成活性化やストレス耐性向上など多面的な効果を発揮することが科学的に解明されつつある。同社は、この技術を農業領域に応用し、気候変動による農業課題の解決を目指している。今回の調達資金は、新規プロダクトの研究開発、営業組織の拡充、海外展開準備に充てられる予定だ。

今回は代表取締役の姫野亮佑氏に、事業の詳細と今後の展望について話を聞いた。

植物の生理機能を根本から変える「第3の農業資材」

――御社の事業について詳しく教えてください。

姫野氏:グルタチオンという物質の研究開発を行っている会社です。このグルタチオンは肝臓の治療薬として医薬品に使われるほか、美容分野ではグルタチオン美容液やパック、注射などでクリニックでも使用されています。

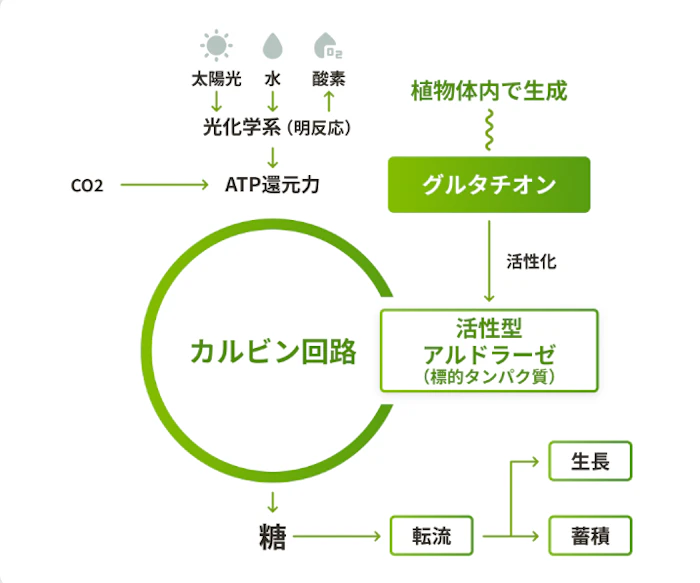

人体や動物での研究は非常に進んでいますが、実は植物においても興味深い作用があることが近年の研究で明らかになってきました。具体的には、植物体内の光合成を活性化させること、猛暑で植物がストレスを受けて発生させる活性酸素を除去する役割、ストレス耐性の向上、根張りの促進による栄養吸収の改善など、様々な効果が科学的に解明されつつあります。

こういったグルタチオンの機能は、肥料や農薬という従来の2つの分類には該当しません。第3の分類である「バイオスティミュラント」、日本語では植物刺激剤と呼ばれる分野に属するものです。肥料は植物の体の一部となる窒素・リン酸・カリウムを含むもの、農薬は害虫の駆除や病気の防止を目的とするのに対し、バイオスティミュラントは植物の生理機能そのものを活性化させるという特徴があります。

――現在はどのような生産者に導入が進んでいるのでしょうか。

今年6月にプロダクトが完成し、現在は大規模な法人から個人農家まで幅広い生産者にサンプル提供を行っている段階です。

具体的には、埼玉県深谷市の大規模ネギ生産法人をはじめとして、ネギやキャベツを中心とした露地野菜の生産者への導入が進んでいます。全国100件以上の生産者が試験に参加中で、導入地域は沖縄と北海道を除く本州全域に及びます。特に群馬、茨城、埼玉、栃木、愛知、静岡といった関東近郊が中心となっています。

現在は岡山に5人、東京に4人、岩手に1名の計10人でフルタイム体制を組んでおり、セールスメンバーは東京を拠点に全国各地の農家を訪問中です。

――実際の効果はいかがでしょうか。

最も顕著な結果が出ているのがネギです。猛暑の影響でネギの太りが悪化し、商品価値が大幅に低下していることが農家の課題となっています。従来の肥料や農薬では解決できないため、農家は代替手段を探していました。そこでグルタチオンを使用していただいたところ、太さで約1.3倍の向上を実現。「非常に良い結果だ」という評価をいただきました。

キャベツでも大きな成果を上げています。この冬1月頃にキャベツ一玉が500円まで高騰したのは記憶に新しいところですが、これは夏の育苗段階で猛暑により苗が枯死してしまうことが原因でした。強い苗を育てたいというニーズに応え、キャベツ農家と各地で試験を実施した結果、育苗段階で強い苗の育成に成功しています。

効果は収穫量の増加だけではありません。生育期間の短縮も大きなメリットで、本来10月に出荷予定だったものが9月に前倒しできるようになりました。これにより、9月の1カ月間で予定していた農薬散布2回分が不要となったり、早期出荷による価格プレミアムの享受、台風シーズンの回避など、複数の経済効果をもたらしています。

欧州との対比で浮き彫りになる日本市場の課題

――日本国内における市場の現状はいかがでしょうか。

日本のバイオスティミュラント市場は立ち上がったばかりで、法的な分類が存在しないのが現状です。この市場は本当にここ5年程度で徐々に認知されてきた新しい分野といえます。

対照的に、ヨーロッパでは2022年に従来の肥料登録、農薬登録に加えてバイオスティミュラント登録制度が確立されました。一方、日本国内ではまだ肥料登録と農薬登録のみで、バイオスティミュラント専用の登録制度はありません。

しかし農家は、猛暑の影響で作物が十分に育たなくなっている現状を受けて、バイオスティミュラントを強く求めています。企業側はこうしたニーズの存在を受けて、「うちの製品もバイオスティミュラントです」といった具合に、いわば言ったもの勝ちの状況となっているのが実情です。

規制が存在しないため、農家のニーズは非常に高く市場は加熱していますが、その未整備さゆえに、効果の疑わしい製品も市場に溢れているというのが日本市場の特徴ですね。

――既存の農業資材と比較したときの明確な違いについて教えてください。

最も大きな違いは、生育向上による総合的な効果です。収量が増加し、規格を満たす作物が多くなるほか、農薬の使用回数や頻度を削減できるという特徴があります。

グルタチオンのバイオスティミュラントは、従来の肥料や農薬を置き換えるものではなく、それらにアドオンする形で機能します。肥料と農薬は引き続き必要ですが、グルタチオンを追加することで販売価格や商品価値が向上し、収量増加による売上向上と農薬使用頻度の削減によるコスト削減により、トータルでの利益向上を実現できます。

利用方法についても特別な技術は不要です。既存の栽培体系を変えることなく導入が可能となっています。つまり、農家の作業負担を増やすことなく効果を得られるという点が大きなメリットです。

エネオス出身3名が岡山の田舎で起業

――創業の背景を教えてください。

創業メンバーは私とCOO片野田、CTO三橋の3名で、全員がエネオス出身です。発端は、エネオス時代にCTOの三橋がグルタチオンの事業化を検討していたことでした。

エネオスは2016年から17年にかけて、岡山県生物科学研究所と共同でグルタチオンを活用した植物工場の研究を進めていました。研究結果は良好で特許も取得したものの、コストの問題でグルタチオン部分は見送りとなり、植物工場のみが事業化される結果となったのです。

三橋はグルタチオンの技術的な可能性を諦めきれず、農業領域での社会実装を強く望んでいました。そこに私と片野田が「ぜひ外部で事業化しましょう」と提案したのが会社設立への転機となります。

当時私が26歳、CTOが56歳という年齢差はありましたが、CTOの早期退職のタイミングと重なったこともあり、3名で退職して独立することになりました。

研究を本格化するため、全員で岡山県高梁市に移住。古民家を借りてオフィスとし、みんなで寝泊まりしながらのスタートとなったのです。

――創業当初、農家さんからの反響はいかがでしたか。

当初は苦戦の連続でした。2022年から農家訪問を開始した頃は、そもそもバイオスティミュラントという概念が理解されておらず、「これは何だ」「怪しい」といった反応が多くありました。現在のような極端な猛暑で作物が育たないという深刻な課題もまだ顕在化していませんでした。そのため「収量が向上します」と説明しても「現状でも十分に生産できています」という返答が多く、なかなか関心を持っていただけない状況だったのです。

しかし、2023年以降で状況は一変。農家が必死に解決策を模索するようになりました。気候変動の影響で農業用水の確保が困難になり、深刻な取り合いが発生している状況です。そのため、最近は弊社の製品にも非常に強い興味を示していただいています。

こうした変化に合わせて、私たちも製品改良を継続してきました。農家のニーズに応えて製品形状を当初の粒状から液体に変更。また、グルタチオンを使うことで余計な作業が増えてしまうと導入してもらえないということが判明したため、既存の作業の中に組み込める製品設計を心がけています。

プロダクト完成を機に営業体制とR&D強化へ

――今回の資金調達の背景について教えてください。

プロダクト開発から普及フェーズへの転換が背景にあります。2年前にシードラウンドで調達してから約2年間、農家のもとを訪問してニーズを聞き、それに合わせて研究を進める開発期間でした。ようやく今年6月にプロダクトが完成したため、今度は本格的な普及に向けて資金調達を行いました。

調達資金の使途は大きく3つあります。まずはセールス体制の拡充、次に今後のEU展開に向けた規制対応、そして製品のさらなる改良です。現在は液剤を提供していますが、粒剤の開発やより効果を高めるためのR&Dも進めていきます。

また、今回は慶應イノベーション・イニシアティブさんに参画いただいております。彼らはディープテック投資を専門としており、研究開発から社会実装まで長期的な視点でサポートしてくれる投資家です。我々のようなバイオテクノロジーを農業に応用する企業の、事業化プロセスを熟知している点も心強いですね。

今後のEU展開や特許戦略、規制対応など、ディープテック企業として複雑な課題が山積していますが、彼らの知見やネットワークを活用しながら戦略を一緒に練っていきたいと思っています。

――今後連携したい業界や企業はありますか。

最もシナジーが期待できるのは化学メーカーです。特に、まだ農業分野に参入していない汎用化学品メーカーは、既存市場の頭打ちに直面しています。エネオス時代も感じていましたが、石油需要の将来的な減少などを受けて、多くの化学メーカーが農業分野への参入を検討しているのが現状です。

しかし彼らには農業に関する知見や販路がありません。一方、私たちは植物研究では専門性がありますが、化学的な製造プロセスのスケールアップには課題があります。この相互補完関係により、非常に大きなシナジーが生まれると考えています。

実際、大手化学メーカーも自社でバイオスティミュラントの開発を検討していますが、販路の確保が課題となっています。我々のような農家とのネットワークを持つ企業との連携は、彼らにとっても魅力的だと思います。

品種開発と多分野展開で「社会実装」を加速

――今後グルタチオン技術をどう発展させていく予定でしょうか。

グルタチオンの社会実装という大きな目標のもと、複数のアプローチを検討しています。現在は外部からグルタチオンを与える方法を取っていますが、今後はゲノム編集によって植物自体にグルタチオンを多く生産させる品種開発も視野に入れています。そうすればグルタチオンの外部添加は不要になり、その品種を使うだけで効果を得られるようになります。

応用分野についても農業から広げていく計画です。林業では早く育つ苗の開発、藻類培養では成長促進や重量増加といった用途が考えられます。

特に林業での効果は劇的です。通常、林業苗は山に植えた後5年間にわたって雑草刈り作業が必要になります。これは夏の山の斜面という過酷な環境での作業で、スズメバチに刺される危険もある重労働です。しかしグルタチオンを与えた苗なら2年間で自立し、3年目以降は雑草に負けなくなることが公式データで確認されています。

――海外展開の戦略はいかがでしょうか。

国内と海外で段階的に展開していきます。プロダクトは完成しているので、国内開拓は既に足元から始めており、EUについては2027年の市場参入を目指して準備を進めています。

EUを最初の海外展開先に選んだ理由は、バイオスティミュラントの登録制度が整備されており、農家も普通に使用している成熟した市場だからです。

また、海外展開における私たちの優位性も明確です。海外にもバイオスティミュラントは存在しますが、グルタチオンを使った製品はまだありません。他の製品は作用が限定的で、例えばストレス耐性だけといった具合ですが、グルタチオンは植物体内で汎用的に使われている物質のため、様々な効果を発揮します。

人体や動物においても生命維持に重要な役割を果たしている物質なので、他のバイオスティミュラントより一段上の効果が期待できると考えています。

――この技術が実現する未来像を教えてください。

気候変動による食料生産の困難という課題に対して、根本的な解決策を提供できると考えています。温暖化が進む地球においても、しっかりと育つ作物を作れるようにすることが私たちの目標です。

人類の人口増加は食糧増産によって支えられてきました。今後も人類が繁栄していくためには、気候変動下でも安定的な農業生産を維持することが不可欠です。私たちの技術がその一翼を担えるよう、取り組みを続けていきたいと思います。