株式会社ブリングアウト

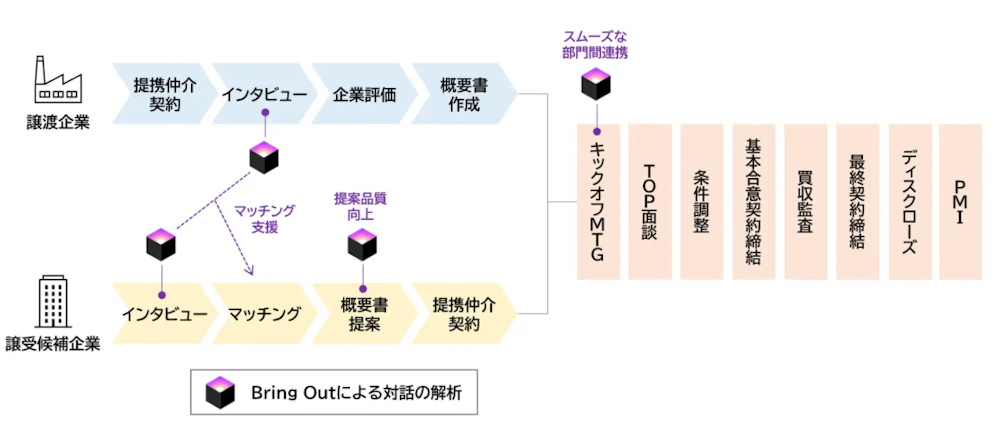

株式会社ブリングアウトは、M&A仲介業界のリーディングカンパニーである株式会社日本M&Aセンターと共同で、M&A業務に特化したAIソリューション「Bring Out for M&A(β版)」を開発し、日本M&Aセンター内での運用を開始した。

同プロダクトは、譲渡企業・譲受け候補企業へのインタビューや企業概要書提案など、M&A業務全体における対話を起点に、生成AIを活用して高次元なコンサルティング提供を支援するもの。

両社は資本業務提携を通じて、M&A業務におけるAI支援の高度化を段階的に進めてきた。前回の資金調達ラウンドで日本M&Aセンターは主要株主の一社として参画している。

今回、ブリングアウト代表取締役社長の中野慧氏と、日本M&Aセンター営業開発室室長の兵頭大志氏に、共同開発の背景や技術的な挑戦、今後の展望について話を聞いた。

議事録ツールを超えた「対話の構造化」

――ブリングアウトのサービスについて教えてください。

中野氏:私たちは「対話をデータ化して経営を変革する」ことを掲げ、営業・採用・M&Aなどの現場における対話をAIで解析するサービス「Bring Out」を提供しています。成果につながる重要トピックを可視化し、行動変容を支援することが特徴です。

世の中にはAI議事録ツールが多く出ていますが、個人がメモを取るのが楽になるというレベルにとどまっています。しかし、営業とお客さまの会話内容は企業経営にとって極めて重要な情報です。

それが分析できる形式で蓄積されると、顧客の傾向分析やマッチング精度の向上など、経営判断に活かせる資産に変わります。それが私たちのサービスの肝です。

弊社のサービスは東洋経済の「すごいベンチャー100」や日経の「未来をつくる技術100」に選出されるなど、高い評価を得ています。

人材業界ではパソナ、IT業界ではSCSKなど、さまざまな業界の大手クライアントへの導入実績があります。ただし、資本業務提携まで踏み込んだのは今回が初めてです。

――一般的なAI議事録ツールとの違いは何でしょうか。

中野氏:企業固有の状況を理解し、プロがモデル設計を行うという前提が異なります。取材で確認したい情報と、営業の上司が商談で確認したい情報は違いますよね。

ユースケースと業界の組み合わせで、どの軸で情報を貯めるか、どう要約するか、どう採点するかをコンサルタントが設計した上で、解析モデルをツールに組み込んでいます。

各社固有の文脈に合わせているため、精度の高い要約や採点、次の商談へのアドバイスが生成されます。また、すべての商談が同じ形式で蓄積されるので、大量のデータから示唆を得ることも可能です。

たとえば、このお客さまとは10回商談しているが受注確率はこれくらいだとか、500個ある商材の中で最適なのはこれだ、といったレコメンドがダッシュボード上で確認できるようになります。

こうした構造設計を行うチームには、マッキンゼーやBCG、アクセンチュアなど外資系トップコンサルファーム出身の優秀なメンバーが参画し、生成AIで価値を生み出しています。

データドリブン経営のDNAを持つ日本M&Aセンター

――ブリングアウト社との共同開発に踏み切った背景を教えてください。

兵頭氏:当社は創業者らが日本オリベッティ出身で、データを蓄積して活用する姿勢をもともと経営のエッセンスとして持っていた会社です。CRMのセールスフォースも比較的早いタイミングで導入しており、データを蓄積して社内で活用していく仕組みを整備していました。

ただ、長時間の経営者との面談で、どれだけの情報をデータとして残せているかという課題がありました。会話をその場で全てメモすることは不可能ですし、メモを取ろうとすればお客さまとの対話がおろそかになり、対話に集中すれば記憶が薄れていく。

結果として日報に記録されるのは面談内容の2~3割程度で、重要な情報が伝わりづらくなっていたこともあったかもしれません。

膨大な面談内容をデータとして蓄積し活用していくため、2022年から「Bring Out」を導入しました。ただ、当初は対話を録音する意義を社内に理解してもらうことも簡単ではなく、試行錯誤の連続でした。

営業活動のDX化を進め、コンサルタントがより経営者に向き合ってM&A成約率を向上させるにはどうすればよいか。ブリングアウト社と何度も議論を重ね、少しずつ手応えを感じるようになりました。

その成果をさらに加速させるために、資本業務提携や今回の共同開発につながったと認識しています。

――スタートアップとの連携は積極的に行われているのでしょうか。

兵頭氏:積極的に進めています。弊社はベンチャーマインドをDNAに持ち、オープンイノベーションを重視してきました。

ヘルスケアやEC、テックなど成長分野のスタートアップとM&Aを掛け合わせることで、産業界全体の発展に貢献できると考えています。当社のCVC機能も強化しながら、より多方面で接点をつくり、イノベーションにつなげている状況です。

週1回のミーティングを1年間継続

――共同開発はどのように進められたのでしょうか。

兵頭氏:M&A業務への理解がなければ同じ目線で開発できないため、ブリングアウト社とは週1回以上のミーティングを約1年間継続しました。多いときは週2〜3回、現場のコンサルタントと膝を突き合わせて疑問点や課題を議論してきました。

当社は2025年度からデータドリブン経営を新たに掲げており、「Bring Out」の活用は社長直下の重要プロジェクトです。多くの関係者の協力もあり、ブリングアウト社には当社の情報取得・活用の流れを深く理解していただけました。

この土台があったからこそ共同開発に至ったと考えています。通常のシステムベンダーでは難しいアプローチでした。

――ブリングアウト社としては、取り組みの中でどのような工夫をされましたか。

中野氏:ツールを既存の業務フローに自然に組み込むことを最重視しました。開発側はつい「価値あるツールだから使ってほしい」と考えがちですが、現場には無数の業務があります。たとえば日本M&Aセンター様ではセールスフォースを使っていますが、その入力項目が少しずれるだけで敬遠されてしまうんです。

そのため日本M&Aセンター様の業務プロセスを徹底的に理解しました。セールスフォースのどの項目をどの精度で自動処理すべきか。そうした細部まで把握してプロダクトに反映させました。

AI開発はプロンプト次第で精度が変わるため、現場業務に合わせ込むにはしっかりした体制が不可欠だと学びました。

ハイパフォーマーの提案ロジックを定量化

――共同開発ではどのような分析を行いましたか。

中野氏:日本M&Aセンター様は営業力の高い方々が集まっている会社です。それぞれが独自の営業スタイルを確立されています。提案手法を解析して型化しようとすると、「こういう切り口が重要だ」「自分はこのパターンで成功してきた」といった仮説が大量に出てきました。

では、実際にどれが最も効果的なのか。大量の商談データの中から、さまざまな営業パターンと成約率の相関を詳細に分析した結果、最も寄与している要素を特定できました。

開発にあたっては、600名以上のM&Aコンサルタントによる商談データを解析しました。すでに5500社以上の譲受け候補企業へのインタビューや、2000社にわたる企業概要書提案の音声データが蓄積されています。

初期分析で、ハイパフォーマーの提案ではM&Aによるシナジー仮説の説明時間が全体平均の1.9倍に達すること、などが判明しました。これまで属人化していた高品質な提案の特徴をAIが定量化し、全コンサルタントの提案品質を可視化できるようになりました。

――分析結果に対する現場の反応はいかがでしたか。

兵頭氏:分析結果から、買い手企業の社長に対して、「この会社と一緒になるとこういうシナジーが生まれる」という仮説を提示して議論する時間の長さが、成約率に明確に影響していることがわかりました。

それぞれ独自の成功パターンを持つコンサルタントも、データで明確に示されると「ここが重要なポイントだったのか」と納得していました。最初は議論が白熱しましたが、最終的には全員の認識が揃ったのが印象的でしたね。

若手営業が3か月で1年分の成果を達成

――現在「Bring Out for M&A」はどのように活用されているのでしょうか。

兵頭氏:M&A仲介の各プロセスで活用しています。2022年以降、段階的にデータ収集を進めてきました。譲渡企業へのインタビュー(2022年〜)、譲受け候補企業へのニーズインタビュー(2024年6月〜)、提案時の録音・解析(2025年2月〜)という流れです。

譲渡企業への詳細なインタビューを録音し、25項目に自動解析してセールスフォースに蓄積しています。譲受け候補企業の情報も同様にデータベース化し、この1年で約5500社分が貯まりました。

それにより従来は難しかったインタビュー内容のデータ化が実現できました。現在は譲受け候補企業のニーズと譲渡企業の情報を掛け合わせたレコメンド機能にも着手しています。M&A成約率の向上に大きく貢献できると考えています。

――成果が出始めているのはどの部分でしょうか。

兵頭氏:企業概要書提案の部分です。譲受け候補企業への提案を録音し、品質を可視化してレベルアップさせることを目的としています。

ハイパフォーマーは10件提案すれば1〜2件契約が取れますが、成果の出ていない営業は100件、200件提案しても1件も契約が取れないことがあります。この違いは何なのか。「Bring Out for M&A」にサンプルデータを分析してもらい、その要素を反映した100点満点の採点システムを構築しました。

M&A仲介はコンサルタントの独りよがりな提案で進んでいくような簡単なビジネスではありません。双方を本気で考え、どうすれば会社がより成長させられるか。その想いがこもった提案を評価できるシステムだと思います。

ある若手コンサルタントは、過去1年間で3件しか契約が取れなかったのが、1か月で計3件の契約を獲得しました。

本人に聞くと、「毎回提案を録音して採点結果で振り返りができる。上司も見られるのでフィードバックももらえる。自分の強みと弱みが可視化されて、どこをどう改善すればいいかわかることが成長につながっている」と話していました。

シナジー仮説の自動生成を目指す

――今後のロードマップについて教えてください。

中野氏:現在でも日本M&Aセンター全社で利用いただいていますが、プロダクトの活用範囲をさらに広げていく前提でベータ版と位置づけています。

データが蓄積されていけば、譲渡企業と譲受け候補企業のマッチングを自動化したり、最適な提案内容をAIがレコメンドしたりと、できることがまだまだあります。現場での定着状況とデータの蓄積度合いを見ながら、段階的に機能を拡張していきます。

兵頭氏:経営者との対話データの蓄積が毎月増え続けており、データ量が増えるほどAI活用の可能性が広がります。

例えば、ある会社の特徴を登録した瞬間に有力なM&A候補となり得る企業100社が自動で提示される、といった世界も視野に入ってきます。蓄積データに比例して新機能を追加していく予定です。

――M&Aという属人的な領域において、どのような変革が生まれると考えていますか。

中野氏:第一段階として、これまで「名人の技」として属人化していた営業活動が、データに基づいて「こうすれば成約率が上がる」と明確になります。若手がそれを実践することで急速に成長し、顧客もより質の高い提案を受けられるようになる。これが最初のステップです。

データがさらに蓄積されると、売り手・買い手双方から整理された質の高い情報を引き出せるようになります。すると、「この企業とこの企業がM&Aすればシナジーが生まれる」という仮説自体をAIが自動生成できる段階に進むと考えています。

兵頭氏:結果として、コンサルタント一人当たりが年間で支援できるM&A件数が増えていくはずです。

後継者不在で黒字廃業する企業の数を考えると、現状、M&A件数はまだまだ足りていません。黒字廃業を救えなければ、日本の国力が低下してしまいます。

例えば製造業の二次請け、三次請けにも独自の素晴らしい技術があります。それが後継者不在で失われるのは、日本にとって大きな損失です。

より多くの黒字廃業を救っていくためには、若手コンサルタントを早期にハイパフォーマーへ育成すること、そして人がやっている業務の強力な補助具としてAIを活用し、生産性を向上させることが重要です。この両輪で取り組んでいきます。

――最後に、今後の意気込みをお聞かせください。

中野氏:対話には非常に豊かな情報が含まれていますが、これまでは営業個人の頭の中にあるか、セールスフォースに断片的に記録される程度でした。それをそのまま丸ごと活用できるようになったのは、AIの進化による大きな変革だと思っています。

さまざまな業界のビジネスモデルが変わる可能性がある中、M&A業界のトップランナーである日本M&Aセンター様と組んでチャレンジできることは非常にありがたい機会です。この業界のビジネスモデルを進化させ、日本社会の課題を解消するという意気込みで取り組んでいきます。

兵頭氏:M&A仲介では、経営者の本音や深層心理を引き出すことが重要です。「Bring Out」で経営者の想いを言語化・データ化することで、M&A仲介の本質である「経営者同士の心の共有」をより深く実現し、最高のM&Aを追求していきます。

.jpg?auto=compress&fm=webp&w=2667&h=612)

掲載企業

.webp?fm=webp&fit=crop&w=1920)