AcceleBody株式会社

AcceleBody株式会社は、ロボット技術を応用した独自の動作解析システムを開発するヘルステックスタートアップだ。

1台のカメラで撮影するだけで、歩行時の関節負荷まで推定できる技術を武器に、整形外科クリニックのリハビリテーション品質向上を目指す。

2023年12月の設立以来、医療機関との連携を進め、2025年10月からは阪急阪神ホールディングスと協働で、医療機関を受診していない層を対象とした「足腰の健康診断」の実証実験を開始する。

代表取締役CEOの中村綾太氏に、事業の背景と今後の展望を聞いた。

放置されがちな「足腰の悩み」が健康寿命を奪う

――御社の取り組む事業について教えてください。

中村氏: 私たちは、ロボット技術を活用した動作解析システムを開発し、整形外科クリニックのリハビリテーション品質向上を支援しています。カメラ1台で撮影するだけで、歩行時の関節負荷まで推定できる技術が特徴です。

この事業に取り組む背景には、日本の深刻な社会課題があります。人生最後の10年、皆さんはどう過ごしたいですか。家族や友人と旅行したり、趣味を楽しんだり、そんな思いがあると思います。しかし実際には、日本人の平均寿命と健康寿命の差は約10年あり、多くの方が要介護状態で過ごすことになります。

この健康寿命を奪っている要因の約3分の1が、実は足腰に起因しています。膝の痛みや腰の痛み、転倒による骨折など、足腰の違和感は放置されがちです。対処されないまま放置されると、最終的に要介護状態に至ってしまうケースが少なくありません。

――現在整形外科では、どのような課題があるのでしょうか。

整形外科クリニックの売上の6~7割はリハビリテーションが占めています。しかし現場では、リハビリの品質と患者数のトレードオフが発生しているのです。品質を上げるには試行錯誤する時間が必要ですが、時間をかけると対応できる患者数が減ってしまいます。

その結果、治療を受けている人のうち64%が治療に満足していないというデータもあります。実際に49%の患者さんが治療中に治療先を変更してしまうという調査結果もあるんです。

カメラ1台、1分で関節負荷まで推定する独自技術

――どのような技術で、この課題を解決しようとしているのですか。

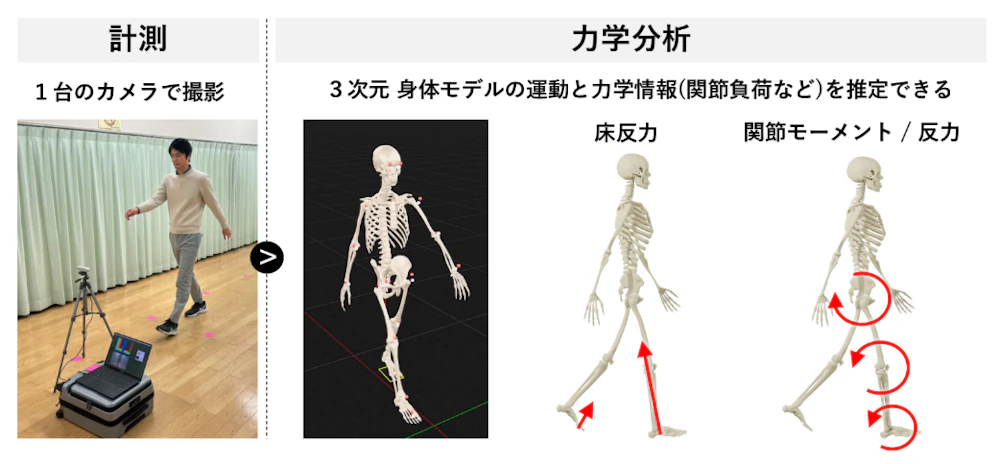

私たちは、ロボット技術を活用した独自の動作解析システムを開発しています。カメラ1台で数秒間撮影するだけで、1分程度で3次元の骨格モデルが生成され、床をどれくらい蹴れているかという床反力や、関節にどれくらいの負荷がかかっているかという関節モーメントまで推定できます。

従来の動作解析では、全身にマーカーをつけて大規模な設備の中で長時間かけて撮影する必要がありました。機材の導入に数千万円が必要で、計測・解析には2時間かかり、専門知識も必須です。患者さんを大学まで連れてきて計測するようなことは、臨床現場では現実的ではありませんでした。

しかし私たちの技術なら、月額利用料で提供でき、計測・解析は1分で完了し、専門知識も不要です。通常の動作解析では歩幅や歩行速度といった動きのデータしか取れませんが、私たちは簡易な方法で力まで推定できる。この点が大きな差別化要素です。

これにより、医療従事者の負担を増やすことなくリハビリの品質を向上させ、品質と患者数のトレードオフを解決できます。さらに、医療機器として登録することで診療報酬の加算も可能になり、整形外科クリニックの利益増加にも貢献できる仕組みです。

――この技術は、どのように生まれたのですか。

ロボット制御の技術を、人の動作評価に応用したのが始まりです。共同創業者でCTOの青木が、ホンダでロボットの研究開発をしていた経験がベースになっています。

2足歩行ロボットを歩かせるには、「こう動け」という指令に対して、各関節のモーターをどれくらいの力で回すかをリアルタイムで計算する必要があります。少しでも計算を間違えるとロボットは転倒してしまうので、非常に複雑な力学計算を瞬時に行っていました。

青木はある時、「ロボットに動きの指令を出して力を計算できるなら、逆に人の動きのデータから各関節にかかる力を逆算できるんじゃないか」と考えたんです。この発想の転換が、今の技術のブレークスルーになりました。

現場での反応は上々——客観指標が納得度を高める

――現場ではどのように活用されるのですか。

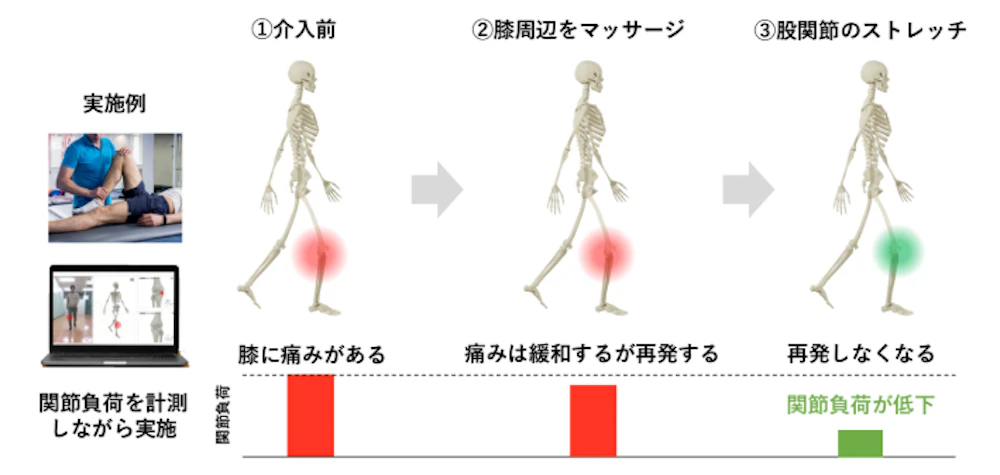

リハビリテーションの現場で、治療の効果を数値で確認しながら進められるのが大きな特徴です。従来は医療従事者の経験や勘に頼る部分が大きかったのですが、関節負荷を測定することで、どの治療が効果的なのかを客観的に判断できるようになります。

具体的には、インソールの選定に活用できます。通常のインソールと最適なインソールを履いた時の歩行を比較すると、膝の軟骨にかかる圧縮力が50%以上低下したケースもありました。その場で効果を確認できるため、患者さんに最適な製品を提案できます。

また、痛みの根本原因を特定する際にも有効です。例えば膝が痛い患者さんの場合、膝周辺をマッサージしても一時的に緩和するだけで再発することがよくあります。

しかし股関節のストレッチを行った後に測定すると関節負荷が低下するケースがあり、「実は股関節に原因があった」と分かるのです。このように、どこに原因があるのか、どの治療が効果的なのかを確認しながら進められます。

――利用された方からの反応はいかがでしょうか。

研究者の先生からは、「臨床現場で簡単にデータを取れるようになった」という声をいただいています。病院に来た患者さんのデータをその場で取れるため、研究の可能性が広がると。

臨床現場では、患者さんの反応がとても良いです。自分の歩き方がどうなっているか、どのタイミングでどういう歩き方が良くないのかを口頭で説明しても伝わりにくいのですが、このシステムで測ったものをベースに伝えると、客観的に同じものを見て納得していただけます。

印象的だったのは、手術後の前後評価で使用した事例です。理学療法士は「良くなっている」と思っていたのですが、システムで測定すると実はあまり改善していないことが分かりました。そこから改善していない部分に集中してリハビリメニューを組み直したところ、2週間後に大きな改善が見られたんです。

――定量化することの意味は大きいのですね。

一番大きいのは、本当に良くなっているかどうかを可視化できることです。治療に満足していない患者さんの中には、実際は良くなっている方もいるかもしれないし、悪化している方もいるかもしれません。それが明確になることで、リハビリテーションの品質が向上します。

ダイエットに体重計が必要なように、足腰の悩みに対する定量的な指標、見える化するインフラを提供できるのです。客観的なデータがあることで、患者さんは治療の必要性を納得して理解できますし、自宅でのケアにも積極的に取り組むようになります。治療者側も患者側も同じものを見ながら物事を前に進められる。これが大きなポイントです。

自身の膝痛経験と祖父への想いが創業への原動力に

――創業のきっかけを教えてください。

私自身が長年抱えていた膝痛の課題を解決したいという思いと、それを実現できる技術を持った青木との出会いが重なったことがきっかけです。

私は前職のスタートアップを退職し、次のチャレンジを探していた時期でした。一方、青木はホンダ社内のアクセラレーションプログラムで起業を目指していましたが、パートナーが直前に辞退し、一人になってしまったところでした。出会った時、青木はスポーツ寄りの事業を構想しており、その内容自体には正直ピンと来なかったのですが、青木の技術力や考え方には強く惹かれるものがありました。

お互いに一度はパートナー選びがうまくいかなかった経験があります。そこで今回は慎重に進めようと、約1年間、毎週のようにディスカッションを続けました。どんな事業をしたいのか。どういう働き方をしたいのか。何を大切にしたいのか。価値観レベルまで丁寧に擦り合わせていったんです。

――中村さんにとって、この事業にはどのような想いがあるのでしょうか。

私の膝痛は、実は深刻な問題でした。整形外科に行っても「レントゲン上は問題ない」と言われ、安静にするよう繰り返されるだけ。しかし整形外科学会の診療ガイドラインを見ると、膝痛を持つ人はほぼ全て変形性膝関節症に進展すると書かれています。変形性膝関節症になると要介護リスクは6倍になる。つまり、私は将来歩けなくなるリスクが高いわけです。

膝の破壊は物理的なストレスの蓄積によって進行します。それを見える化して対処できれば予防できるのではないかとずっと考えていました。しかし私には医療の知識も技術もありません。青木の技術があれば、実現できる可能性があると思ったんです。

もう一つ、私には原体験があります。祖父は船大工で優れたものづくりができる人でしたが、事業としては拡大しませんでした。その経験から、技術を持つ人と出会ったら、その技術を広げることをしたいと考えていました。

青木に出会い、彼の技術で私の課題も解決できるかもしれない。約1年間の擦り合わせの中で、この領域で事業を起こすことを決意しました。

阪急阪神HDとの実証で「病院外」での活用を検証

――阪急阪神ホールディングスとの取り組みについて教えてください。

2025年10月から2026年7月まで、阪急阪神HDグループの従業員を対象に「足腰の健康診断」の実証実験を行います。実際に足腰が痛いと自覚して病院にかかっている人は全体の19%しかいません。残りの8割の人にアプローチするには、企業の健康診断のような仕組みを活用する必要があると考えています。

阪急阪神HDとのご縁は、東京大学協創プラットフォーム開発が運営する創業成長支援プログラム「1stRound」を通じて生まれました。阪急阪神HDはこのプログラムのコーポレートパートナーで、私たちは支援先スタートアップとして採択されたんです。

連携させていただけることは非常にありがたかったですね。彼らは鉄道、不動産、エンタメと幅広いリソースを持っています。そして「健康寿命の延びる沿線」の実現を掲げるなど、ウェルネス領域に本気で取り組まれていることも魅力的でした。

でも一番大きかったのは、やっぱり担当者の方の姿勢です。非常に前向きで、一緒にアイデアを出しながら進められる──企業連携では、担当者がどれくらい本気で取り組んでくれるかが本当に重要だと思うんですよ。そういう意味で、阪急阪神HDは最適なパートナーでした。

この実証で得られた知見をもとに、他の企業や自治体への展開も進めていきたいと考えています。

――実証実験では、具体的に何を検証するのでしょうか。

一番のポイントは、「医療の専門家がいない場でも、一般の方が測定結果を見て自分の状態を理解し、行動を変えられるか」です。

これまでは医療者が測定結果を見て、それを患者さんに説明する流れでした。しかし企業の健康診断では、医療者が常にいるわけではありません。測定結果をどう見せれば、本人が「これは気をつけなきゃ」と思えるのか。そのフィードバック方法を、理学療法士の方とともにマニュアルとシステムをセットで調整しながら探っていきます。

この実証がうまくいけば、自治体や商業施設など、高齢者の方が集まる場所でイベント的に展開していきたいですね。測定してリスク評価を行い、リスクが高い方には医療機関を紹介。一方で、靴やインソールで改善できそうな場合は、適切な製品を提案します。

このように、測定結果に応じてその人に必要なソリューションを提示できる仕組みを作っていきたいと考えています。

体重計のように各家庭に——足腰の見える化インフラを目指す

――今後のビジネス展開について教えてください。

まず、製品を医療機器として整形外科クリニックに貸し出す形で展開します。すでに第三種医療機器製造販売業許可は取得済みで、あとは届出をするだけという段階です。

クリニックは私たちのシステムを使って患者さんに診療を行い、動作分析検査という診療報酬を得られます。クリニックは診療報酬を得ながら診療の品質を高め、私たちは利用料をいただく。このモデルでまず医療現場での実績を積んでいきます。

その後、ソリューション提案にも広げていく予定です。どんなインソールや靴を履いたら負荷が下がるかをその場で評価できるので、適切な製品を提案できます。医療以外では、パフォーマンス評価としてトレーニングやフィットネス領域にも展開できると考えています。

――長期的なビジョンはいかがでしょうか。

最終的には、体重計のように各家庭に1台ある世界を実現したいですね。まずは日本全国の整形外科クリニックへの導入を進め、地方自治体や企業の健康診断プログラムにも組み込み、医療機関にかかっている2割だけでなく残り8割の人にもアプローチできる仕組みを構築していく方針です。

さらに、スマートフォンのカメラだけでも測定できる簡易版を開発し、一人1台の利用環境を整えます。データの蓄積が進めば、エビデンスに基づくパーソナライズされた治療や遠隔リハビリテーションの実現にもつながるでしょう。日本は高齢化の最先端にある国です。ここでロールモデルを確立し、高齢化に悩む国々へも展開していきたいと考えています。

中国のことわざに「小医は病を癒し、中医は人を癒し、大医は国を癒す」という言葉があります。私たちは医療者ではありませんが、この“見える化”インフラを通じて医師や研究者を支援し、人々の健康を支える社会の実現に貢献していきたいと思います。

.jpg?auto=compress&fm=webp&w=2667&h=612)