AGAL株式会社

AGAL株式会社は、英語学習を通じて大人のマインドセットを変革するスタートアップだ。グループ型オンライン英語学習サービス「AGEL English」を展開し、認知科学に基づくカリキュラムで成功体験を積み上げることで、受講生の自己効力感を高めていく。

2024年12月の設立ながら、モニター期から順調に成長。2025年11月の正式ローンチを前に、すでに黒字化を達成している。

代表の小林さやか氏は、映画「ビリギャル」の実話の主人公として知られる。学年ビリから慶應義塾大学に現役合格した経験と、コロンビア大学教育大学院で学んだ認知科学の知見を組み合わせ、「大人が自信を持つことで子どもたちの教育環境を変える」という独自のアプローチを実践する。

小林氏に、事業の背景と今後の展望を聞いた。

教育の主語を「子ども」から「大人」へ

——御社が取り組む事業について教えてください。

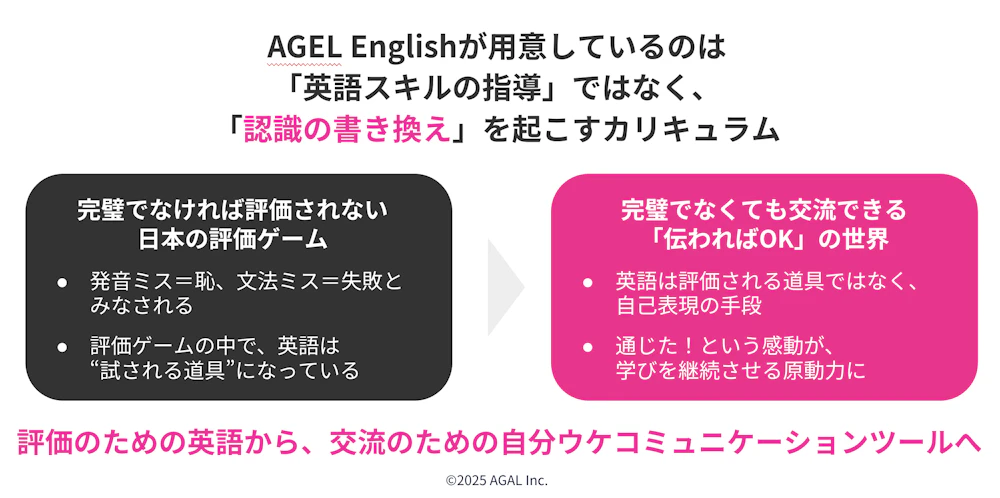

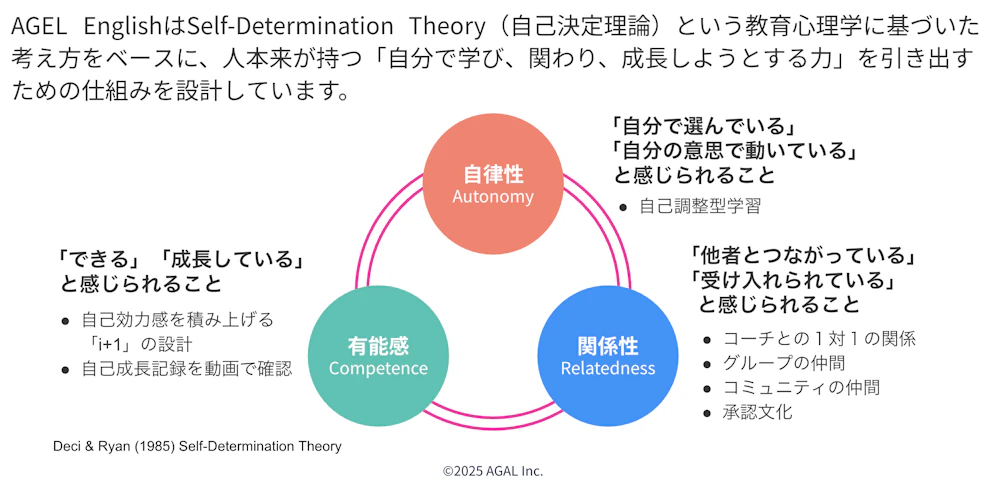

私たちは、グループ型のオンライン英語学習サービス「AGEL English」を提供しています。認知科学に基づいたカリキュラムで、英語力の向上はもちろん、受講生の自己効力感を高め、マインドセットを変えていくことに重点を置いています。

この事業を立ち上げた背景には、解決したい大きな問題があります。それは、日本に根付いている「どうせ無理なんだからやめときなさい」という文化です。

講演活動を通じて、お子さんにそう言ってしまう親御さんをたくさん見てきましたが、その人たちを責めるのは違うと思いました。その人たちも、そう言われて育った子どもだったわけです。これは何代にも続いて引き継がれてしまっている、私たちの文化なんです。

留学してそれが余計にわかりました。日本人は結局、自信がないんです。そして自信がないというのは、認知科学的に言うと、成功体験の欠如から来るんですね。

私は、子どもたちを取り巻く教育環境を3つのセクターに分類しています。文科省や学校、塾などの「専門職セクター」、NPO法人や図書館などの「民俗セクター」、そして家庭や子どもたちに直接影響を与える「民間セクター」です。

.png?w=1000&h=447?auto=compress&fm=webp&w=1000&h=447)

これまでの教育改革は、「専門職セクター」と「民俗セクター」へのアプローチが中心でした。でも、子どもたちに最も影響力が強いのは「民間セクター」、つまり親や身近な大人たちなんです。私たちは、この民間セクターに踏み込んでいこうとしています。ここにアプローチしている教育サービスは実はあまりないんです。

——認知科学に基づくアプローチについて、もう少し詳しく教えてください。

「自分に自信がない」という状態を、私たちは3つの要素に分解して考えています。

一つ目は「認知の歪み」。「私は才能がないから無理」といった、根拠はないけれど過去の経験によって歪んでついた認知です。

二つ目は「自己効力感の低さ」。これは成功体験の欠如から来るもので、日本人はここが圧倒的に低い。だから成功体験を小さくてもいいから積み上げてあげることがすごく重要です。

三つ目は「目標とビジョンの欠如」。自信がない人は目標を立てられないが、自信がついてくると逆に目標やビジョンを決められるようになる。これはモニター生でも実証を積んでいます。

順番は、まず自信をつけて成功体験を積ませて、それから目標・ビジョンをどうするかをワークでちゃんとやっていく。AGEL Englishで提供する全てが、この3つの課題にアプローチしています。

——現在の事業状況を教えてください。

モニター期からお金をいただいていたので、会社はローンチ前に黒字化できました。先日プレスリリースを出しましたが、正式ローンチは11月を予定しています。今はその受講生募集をしているところです。

受講生は現在150名を超えていて、2カ月のプログラムで受講料は約15万円です。10週間、20週間、30週間のまとめ買いも可能で、まとめ買いする方が非常に多いですね。

継続率は平均60%強で、直近の期では70%近い方が継続を選択しています。NPS(顧客推奨度)は50点、受講満足度は94.5%。直近3カ月の成長率は200%と、順調に拡大しています。

「完コピ」から始める実践的カリキュラム

——なぜ英語学習を手段に選んだのでしょうか。

大人のマインドセットを変えるという目的からすれば、正直、手段は恋愛でも筋トレでも何でもいい。ただ、英語は日本人のマインドセットの問題が最も顕在化する分野なんです。

間違えたくない、恥をかきたくない、人に迷惑をかけてはいけないなど、日本人が刷り込まれてきたこの価値観が、第二言語習得では最大の障害になります。

私自身、留学中に何度も失敗しました。自信満々に言ったことが全然伝わらなかったり、意味が違っていたり。家に帰ってから赤面することもありました。でも、そうやって感情を揺さぶられながら失敗することこそが、一番早く上達するんです。

日本人は文法もボキャブラリーも知っているのに喋れない。それは日本人特有のマインドセットが、アウトプットのハードルを異常に高くしているから。

つまり、英語学習を通じてマインドセットを変えることができれば、英語が話せるようになるだけでなく、人生の他の場面でもチャレンジできるようになる。だから私は、マインドセット変革の最適な手段として英語を選んだんです。

——具体的なカリキュラムの特徴を教えてください。

多くの英語学習サービスは、一般的な教材を使って「正しい英語」を教えます。でも私たちは「あなた自身が言いたいこと」を教材にします。そして、それを徹底的に「完コピ」させる。これが最大の特徴です。

英語初心者がいきなりオンライン英会話で流暢に喋るなんて不可能です。私たちはまず、「このトピックで何を話したいか」を日本語で考えてもらうところから始めます。

それをコーチが、ネイティブが使うような自然な英語に変換し、モデル音声も提供する。受講生はシャドーイング(完全コピー)、ディクテーション(一言一句書き起こし)、精読など、細かく指示された方法で徹底的に練習します。

自分が本当に言いたいことだから、モチベーションが続く。完コピするから、実践で使える英語が身につく。この2つが揃って初めて、大人の英語学習は成功するんです。

かなりコミットしてもらう必要はありますが、このプログラムなら絶対に英語が喋れるようになる自信があります。

——グループ型学習を採用されている理由は。

マンツーマンは一見手厚そうですが、実は「甘え」が生まれやすい。スケジュールは調整できるし、コーチは褒めてくれる。でも結局やるのは自分。英語学習は筋トレと同じで、適度な負荷がないと続かないんです。

グループだと、同じクラスメイトと同じコーチで2カ月間走り切る。最初は「自分だけ置いていかれたくない」というピアプレッシャーが働いて、皆さんめちゃくちゃ練習してきます。

そして面白いことに、だんだん不思議な絆が生まれてくる。自分の成長は実感しにくいけれど、他人の成長はよく見えるんです。「あの人、2週間前は全然できないって言ってたのに、発音が全然違う」とか。これによってメタ認知(自分の学習を客観視する力)が育つんですね。

「あの人も頑張ってるから自分も」「あの人もできたなら自分も」——社会学習理論でも証明されていますが、この相互作用の効果は想像以上に大きい。

クラス分けや曜日の調整は運営側としては本当に大変なんですが、この効果があるからこそグループ型を採用しています。

ビリギャルから500回の講演活動、そして起業へ

——小林さんがこの事業を立ち上げるまでの経緯を教えてください。

ビリギャルが出版・映画化されてから、これまで500回ほど講演をしてきました。全国を回る中で、ずっと違和感があったんです。

「地頭が良かっただけでしょ」よくこう言われました。でも地頭って努力で伸びるものだし、そもそもそれを言っているのは大人が先なんです。大人が言うのを聞いて、子どもたちが「俺、自分頭悪いから」って言い始める。

なぜ私はあの時あんなに変われたのか。それを科学的に説明したい、そう思って、30歳を超えてから認知科学を学ぶためにコロンビア大学に留学しました。

そこでわかったことがあります。ビリギャル時代に坪田先生(恩師)が私にかけていた言葉、モチベーションの保ち方、タスクの難易度設定、フィードバックの出し方、その全部が心理学と認知科学に基づいていたんです。

じゃあ、それを再現すればいい。でも講演だけでは人は変わらない。聞いて「感動しました」と言ってくださる方は多いけれど、行動まで変わる人はほんの一部です。

人の認知が変わるには、本人が成功体験を積むしかない。だから、もっと多くの人が体験できるサービスを作ろうと、卒業したら起業すると決めて留学していました。

——実際に受講された方々にはどのような変化が起きていますか。

たとえば、大手アパレル企業で20年間同じ部署で働いてきたMさん。彼女は様々な英語学習サービスを試しても挫折を繰り返し、いつしか英語を話すことが怖くなっていました。当サービスのモニター第1期生として参加した当初は、Zoomのビデオ機能もオンにできないほどでした。

でも1年以上続けた今では、他の受講生のサポートまでするようになっています。そして仕事でも希望の部署への異動を実現されました。「これもAGEL Englishで自信がついたおかげです」と彼女は話してくれています。

別の受講生は、アメリカ人の義兄と20年間意思疎通ができず、自己肯定感がとても低い方でした。しかし、4カ月受講を続けた結果、「セブ島に留学してきます」と自信をもって宣言されました。

自己肯定感があまりに低いと、目標を口にすることさえ思いつかない。でも自信がつくと目標が立てられるようになる——モニター150人を見ながら、この順番が正しいんだと実証できました。

地方まで届ける、上場を見据えた成長戦略

——今後の展開について教えてください。

2026年末までに、新規で1000人の受講生を受け入れることを目標に掲げています。かなりストレッチな目標ですが、toCとtoBを同時に伸ばしていく計画です。

法人向けサービスも本格化させます。英語を喋らないとまずいというプレッシャーを感じているのは、ビジネスの場面の方が多いですから。

また、受講生が英語を実際に使える場を作るため、インバウンドとつなげる出口戦略も検討中です。英語を喋る練習をしても、使える場所がなければモチベーションが下がる。喋れなくても何とかなってしまう環境こそが、日本人が英語を喋れない理由の一つなんです。

この成長を支えるため、コーチ育成も強化しています。採用基準はかなり厳しいんですよ。私は「エンターテイナーになって」とずっとコーチ候補の皆に言っています。

コーチ候補には坪田先生(ビリギャルの著者・恩師)の動画を見ながら、声の音量やトーンまで研究し、徹底的にロールプレイして練習してからデビューさせます。「もう1回チャレンジします」と出直す方もいますね。

今後は、現在20名のコーチを、30名規模に拡大していく予定です。

——今後、資金調達や企業連携、上場についてはどのように考えていますか。

現在のプログラムはすでに黒字化しているので、当面は自己資金で展開できます。ただ、インバウンドとつなげるような出口戦略を本格化させるなら、資金調達を検討する可能性はあります。

企業連携については、海外展開や英語コミュニケーションに課題を感じている企業とぜひ提携していきたいですね。翻訳機やChatGPTでメールはできても、英語を自分の言葉で伝えられる人が日本には少なすぎる。起業家や社長、総理大臣でさえ英語を喋れないのは、正直異常だと思うんです。

私たちなら数カ月で英語力を上げられるし、何より社員のマインドセットをオープンにしていける。日本のスタートアップが少ないのも、海外進出の壁も、英語力の問題が大きいと考えています。

上場も視野に入れています。理由は、地方に届けたいから。地方では外に出ることへの引き戻す力が強いじゃないですか。都心部の人だけ変わっても意味がありません。全国の子どもたちの教育環境をアップデートさせたい。そのためには、サービスとして影響力を持たないと実現できないんです。

——最後に、どのような社会を実現したいとお考えですか。

「どうせ無理なんだから、やめときなさい」、この言葉が何世代も連鎖してきた日本の文化を、この世代で断ち切りたい。チャレンジをポジティブに捉えられる文化にアップデートしたいんです。

そのために、まず大人が成功体験を積んで自信を持つ。自己効力感を育てる。そうすれば、その大人たちが子どもたちに違う言葉をかけるようになる。次の世代が違うマインドセットで育ち、少しずつ日本全体が変わっていく——そう信じています。

私が目指しているのは、大企業の社員さんの英語力を上げることじゃありません。もっと普通の、一般の人たちのマインドセットを変えたい。都心のエリート層だけでなく、地方も含めた日本中の人たちに届けたい。

一人ひとりの小さな成功体験が、やがて日本全体を変える力になる、それが、私たちAGALが実現したい未来です。