Craif株式会社

2025年9月30日、Craif株式会社主催による生命科学とAIの融合領域「バイオAI」に特化した国内初の横断型カンファレンス「CraifバイオAIサミット2025」が東京都内で開催された。

本イベントでは、アーサー・ディ・リトル・ジャパン プリンシパルの山本洪太氏、投資家の本田圭佑氏、慶應義塾大学医学部特任助教の加藤容崇氏、経済産業省の高山真澄氏らが登壇。バイオAI領域における日本の競争力と世界展開の道筋について議論が交わされた。

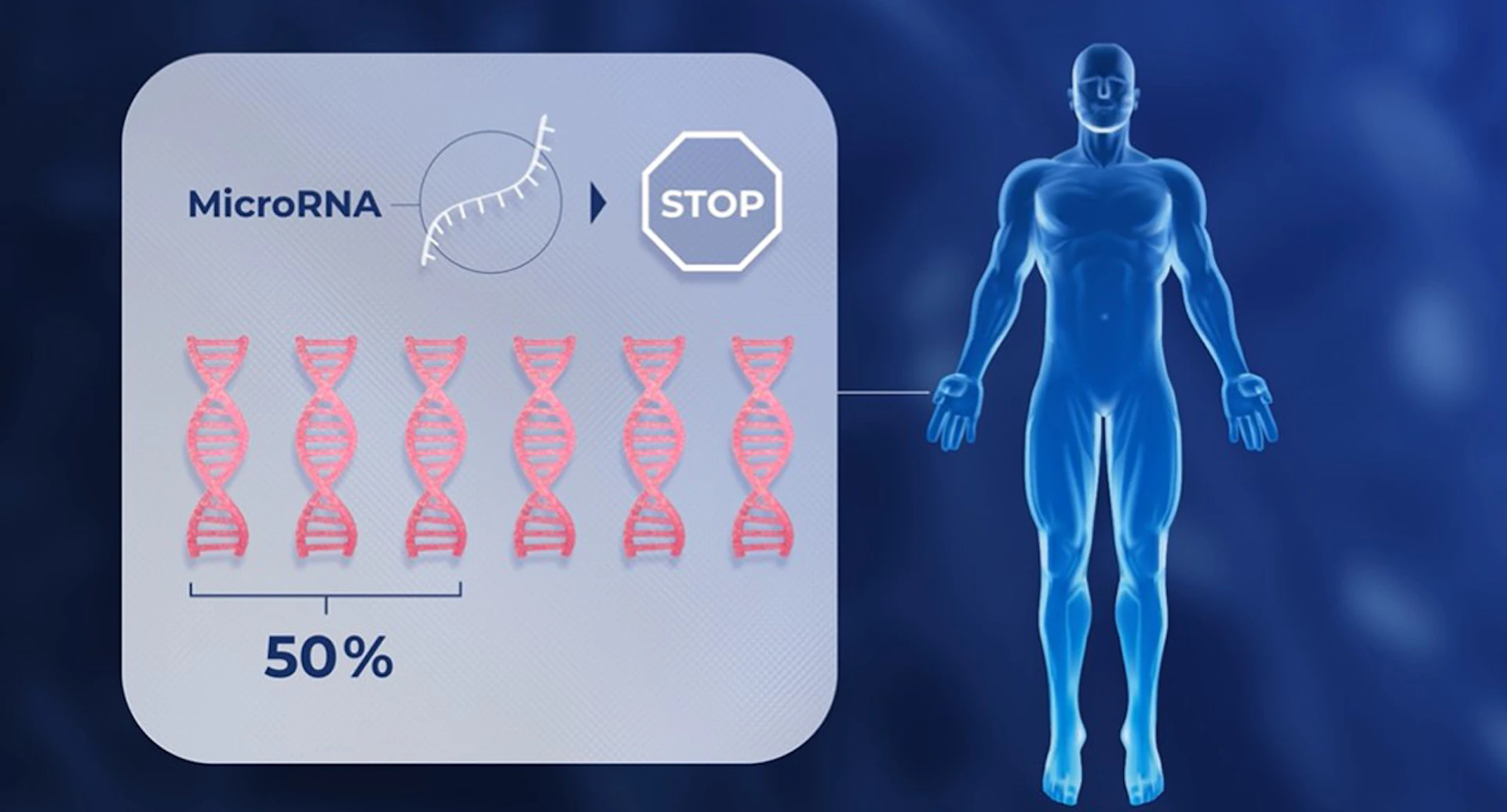

尿中のマイクロRNAをAI解析し、がんを早期発見する検査技術を開発する同社は、膵臓がんの早期検出で感度88%、特異度92.9%を達成。現在10種類のがんに対応する検査「マイシグナル」シリーズを展開しており、代表取締役の小野瀨隆一氏は米国市場への本格進出を宣言した。

リキッドバイオプシー業界の転換期

オープニングセッションで小野瀨氏は、リキッドバイオプシー業界の現状とCraifが目指す方向性について語った。

「10年後、バイオAIで世界トップとして誰もが認知する企業はCraifだ。絶対にそうなる」と、小野瀨氏は力強く宣言。この自信の背景には、体液検査でがんを発見するリキッドバイオプシー業界が大きな転換期を迎えているという認識がある。

2010年代、遺伝子測定コストの劇的な低下と機械学習の社会実装により、体液検査によるがん早期発見への期待が高まった。代表的企業のGRAIL(米国)は累計約3000億円を調達し、一時は高い評価を得た。しかし研究開発の結果、血液中のDNAでは早期発見の精度が30%台にとどまることが判明。同業界の他のスタートアップも軒並み低迷している。

小野瀨氏はこの状況を「ドットコムバブルと同じハイプサイクルの底」と分析。「当時、インターネットだけでは何にもならないと幻滅した。しかし今、インターネットなしの社会は成り立たない。バイオも同じだ。膨大なデータがある中、本当に社会に役立つかどうかの勝負どころに来ている」と語った。

勝負のポイントは早期発見の精度とコストの2つだ。「予防でバカ高いお金は払えない。この2つを兼ね備えているのがCraif。2018年の創業時から、必ずこれがテーマになると訴えてきた」と小野瀨氏は述べた。

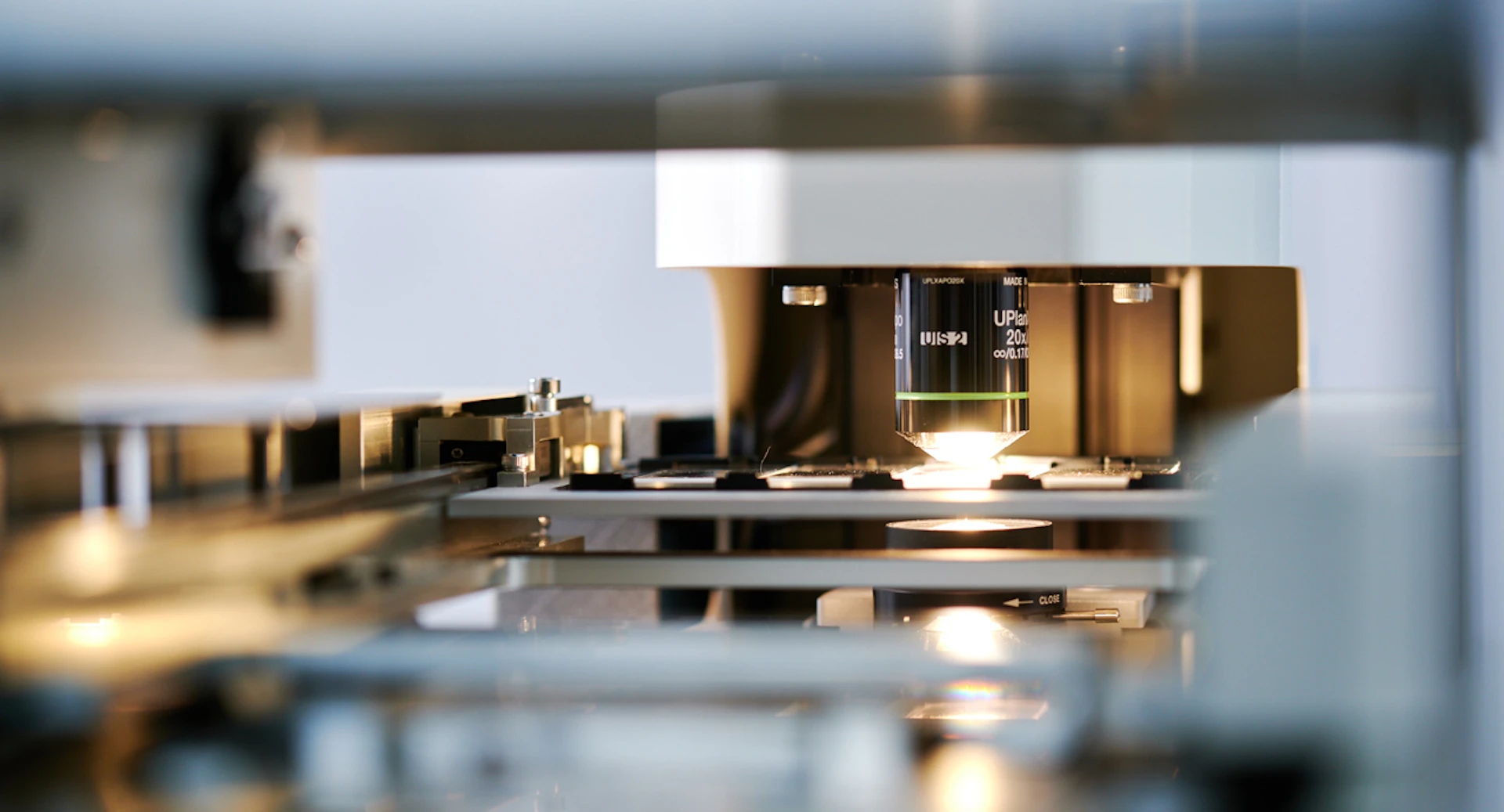

Craifは尿から主にマイクロRNAやDNAといった核酸物質を捉える独自の解析プラットフォーム「NANO IP」を持つ。実験とデータ解析の両方に強みを持ち、世界中でCraifしかアクセスできないデータを使用。一流の研究者とAI研究者が協力して解析を進めているという。

世界が注目する「バイオAI」と日本の勝ち筋

セッション1では、小野瀨氏がモデレーターを務め、アーサー・ディ・リトル・ジャパンの山本洪太氏、X&KSKマネージングパートナーの山本航平氏とともに、バイオAI領域の最新トレンドと日本の勝ち筋について議論を交わした。

%E6%B0%B4%E6%B2%BC%E3%80%81%E5%B1%B1%E6%9C%AC%E8%88%AA%E5%B9%B3%E6%B0%8F%E3%80%81%E5%B1%B1%E6%9C%AC%E6%B4%AA%E5%A4%AA%E6%B0%8F%E3%80%81%E5%B0%8F%E9%87%8E%E7%80%AC.jpg?w=1000&h=667?auto=compress&fm=webp&w=1000&h=667)

ディープテック企業の技術評価について、X&KSKの山本航平氏は投資家の視点を示した。「技術的なリスクはベンチャー投資家として避けられない。むしろ差がつくのは、市場への参入戦略や実行力だ。特に米国では政府案件をどれだけ獲得できるかが重要になる」という。米国では政府が具体的に資金を提供する仕組みがあり、防衛分野では9割以上が政府資金だ。

小野瀨氏は米国VCの審査について実体験を共有した。米国では平均100社程度のがん早期発見スタートアップが活動しており、投資家は20件以上の審査経験を持つことが一般的だ。「最初の30分で核心的な論点を突いてくる。博士号を持つ研究者がファンドにいて、生データを渡すと自ら解析する。最終的にシリーズA、Bで投資してくれた米国VCもいた」と振り返る。

ただし技術的な不確実性は尽きない。「肺がん検査では、がん患者は喫煙者が多く、健康な人は非喫煙者に偏る。日本人のデータだが米国人で試したらわからないという懸念は消えない。最後は創業者に賭けるしかなく、コミュニティ内での評判も含めて総合的に判断される」と小野瀨氏は説明した。

こうした米国市場の厳しさを踏まえ、議論は日本の勝ち筋へと移った。アーサー・ディ・リトル・ジャパンの山本氏は「人材の厚みが圧倒的に不足している。バイオの素養のある人にAIスキルをつけてもらう方向が現実的だ」と課題を指摘。

一方で小野瀨氏は日本人の強みを強調した。「日本人は器用で真面目だ。がんのモデルマウスを作る際、特定の技術者が作るマウスだけデータが出ることがある。この技術をマニュアル化し、自動化してスケールさせる丁寧さが日本人の強さだ」と述べ、職人技で止まらず、システムに落とすところまでやり切れば、日本がバイオAIで世界の最先端を走れるとの見方を示した。

X&KSKの山本航平氏も日本の可能性に期待を示した。「最近は優秀な人材がディープテックに飛び込んでいる。これは非常にポジティブだ」と評価。米国投資家の視点も紹介し、「ファウンダーファンドのパートナーは『米国の真似ではなく、日本特有のクレイジーなアイデアはないか』と聞いてくる。iPS細胞や山中伸弥教授の業績のように、日本ならではの強みを活かすべきだ」と強調。

「次の大谷翔平のような分かりやすい成功事例が出てくることが重要で、Craifがその一発目になる」と期待を寄せた。

デジタルクリニカルラボが支える高品質データ

セッション2では、Craif最高技術責任者(CTO)の市川裕樹氏とCraif中部検査センター センター長の坪井智子氏が登壇し、Craifラボの取り組みを初公開した。バイオAIの精度を支える高品質なデータ生成の仕組みと、それを実現するデジタルクリニカルラボの全貌が明かされた。

市川氏は「AI×がん検査の論文は5万本以上、昨年だけで1万本が発表された。しかし実用化のハードルは高い」と指摘。バイオデータは変動し、測定ごとにばらつきが生じる。一人あたり数千から数百万のデータが蓄積される中、正しく扱わなければ誤った結論に至る危険性があるという。

こうした課題に対し、坪井氏は衛生検査所を立ち上げた際の取り組みを紹介。「AIが解析できる高品質データを安定的に生み出すための検査手順の標準化と、厚生労働省の指導要領を守った監査対応を徹底した」と語る。理想のシステムが市場に存在しなかったため自社開発を決断し、現在は検体の受領から結果発送まで全工程を標準化。自社開発システムで進捗と記録を一元管理している。

この取り組みの成果は数字にも表れている。外部監査用のレポート作成工数は、DX改善前と比べて約95%削減された。慶應義塾大学医学部の指導監督医は「8割以上の衛生検査所に何らかの指摘事項がある中、当センターは開設以来、指摘事項なしを達成している」と評価。

坪井氏は「この仕組みを医療業界全体に広げたい。検査以外の書類業務に多くの時間が使われている現状を変え、もっと医療が必要な人や患者さんのために時間を使える環境を作りたい」と述べた。Craifはこのシステムを誰もが使えるサービスとして開発を進めている。

膵臓がん早期検出で感度88%達成、岩内町で早期肺がん発見

セッション3では、慶應義塾大学医学部の加藤容崇氏、Craif臨床開発・薬事責任者の三上素樹氏、Craif最高執行責任者(COO)の水沼未雅氏が登壇した。

加藤氏は膵臓がんの早期検出技術について解説。膵臓がんは日本のがん死亡数で第3位を占め、発見時には手術不可能なケースが多い。「ステージ1で見つけても、1センチ以下でなければ予後が厳しい最も難治性のがんだ」と説明した。

創業当初からCraifと協議し膵臓がんをターゲットに定めた加藤氏は、2024年に論文を発表。全国6施設からデータを収集した結果、感度88%、特異度92.9%を達成した。既存の検査方法は早期がんで37%の精度にとどまるのに対し、「我々の技術は早期から検出可能で、性別、年齢、喫煙といった背景によらず検出できる」という。

また、三上氏は薬事承認を目指す開発状況を説明した。現在全国12施設で臨床試験を実施中で、2027年度の国内承認、2028年以降には米国でのFDA承認取得を目指している。

さらに、水沼氏は技術的な優位性について語った。研究により、血液よりも尿の方にがん由来の物質が多く排出されていることが判明。尿検査の優位性が科学的に裏付けられたという。

こうした技術の実用性を証明したのが、北海道岩内町での実証研究だ。60歳以上で肺がん検診を5年以上受けていない100名を対象に検査を実施した。21人にリスクが検知され、うち13人が精密検査を受けた結果、早期肺がん(ステージ0)1例が発見された。患者は外科手術を受けて無事日常生活に復帰している。他にも大腸ポリープや前がん病変など、複数のがんリスクが早期に発見され治療につながった。

水沼氏は治療を受けた肺がん患者のインタビュー映像を紹介し、「何もなかったかのように生活できている。検査がなければ今頃進行していたかもしれない。せっかく拾った命なので、家族と旅行に行くなど充実した日々を送っている」と患者は語った。

「これまでのがん医療は進行がんへの対処が中心だった。患者が自分らしい人生を送るには、もっと早い段階で見つけて治療することが重要だ」と水沼氏は強調。早期発見に社会全体がもっと価値を見出すべきだと訴えた。

日本発の技術が世界で勝つための道筋

最後のセッションでは、Craif社外取締役でX&KSKコーファウンダー兼ジェネラルパートナーの本田圭佑氏の特別講演、経済産業省商務・サービスグループヘルスケア産業課医療・福祉機器産業室室長補佐の高山真澄氏の講演が行われた。日本発の技術が世界で勝つために必要な姿勢と、政府による支援策が語られた。

本田氏は小野瀨氏の決断を高く評価した。「日本のスタートアップは、日本で起業して日本でユニコーンを目指すか、最初からアメリカで起業するかの2つしかない。小野瀨さんは日本で売上が二桁億円を超え、成長率300%の中、このタイミングでアメリカに単身移住を決めた。これは誰もやっていない」と語った。

普通は売上100億円を日本でフォーカスしてから考えるところを、より早く世界一というゴールの解像度を高めるために動いた点を称賛し、「自分が目指すゴールが何なのか、できるだけ早く解像度高く知ること。それが目標達成には何より重要だ」と強調した。

続いて高山氏が登壇し、日本の医療機器産業の現状と政府の支援策について説明した。「国内市場は右肩上がりだが、国内企業の出荷はほぼ横ばいだ。グローバル市場における日本企業のシェアは、20%から5%まで低下している」と高山氏は指摘する。米国市場は世界の47%を占め、「FDA承認を取っていると、他国での食いつきが全く違う」という。

経済産業省は具体的施策として、研究開発フェーズごとに切れ目なく支援する補助金を提供している。基礎研究では1,000万円程度、応用研究以降では数千万円規模だ。令和6年度補正予算では、医療用AIソフトウェアの医療機関導入を促進する実証研究も措置された。

また、大手医療機器企業とスタートアップのマッチングを支援する「メドテックラウンド」というプログラムも展開している。開発早期段階から連携を始めることで、将来の協業につなげる取り組みだ。

「薬事取得まで進んでから『もっとこうしてくれたら協業できたのに』という事例を防ぎたい。開発早期段階で大手とスタートアップが出会い、将来の協業連携の可能性を高めたい」と高山氏は語った。

小野瀨氏は最後に「日本代表になるつもりで、世界の代表になるつもりでやっている。人々が天寿を全うする社会の実現に向けて、バイオAIで世界一を目指す」と力強い言葉でイベントを締めくくった。

.jpg?auto=compress&fm=webp&w=2667&h=612)