関連記事

【IVS2025レポート】最新ピッチから注目スタートアップ、事業創出のハブへ進化するIVSの全貌

JAXA認定の宇宙ベンチャー株式会社天地人は9月2日、シリーズBラウンドで約7億円の資金調達を実施したと発表した。

Frontier Innovations、インクルージョン・ジャパンをリード投資家とし、信金キャピタル、NCBベンチャーキャピタル、SGインキュベートなど9社の新規投資家と既存株主の日本政策投資銀行が参加した。これにより累計調達額は約17億円となった。

同社は衛星データとAI解析技術を融合し、地上では見えないリスクや価値を可視化するサービスを提供している。特に水道DXソリューション「宇宙水道局」をコア事業とし、2023年4月のサービス開始以来、2025年9月には累計契約自治体数が50を突破している。

今回の調達資金は、主力事業のさらなる成長を主軸に、エンジニア採用および開発体制強化、国内・海外展開、データインフラ整備、ブランド構築に注力する。

代表取締役の櫻庭康人氏に、事業の現状と今後の展望について話を聞いた。

——御社の取り組む事業について教えてください。

櫻庭氏:弊社は宇宙のスタートアップとして、衛星データを活用して地球の社会問題や環境問題を解決するサービスを提供しています。例えば、どこが良い作物を採れるかや、水道管でいうとどこがリスクが高いかなど、地上にいると気づかないものを宇宙の視点で分析することで、新しい視点を提案しています。

.png?w=1000&h=562?auto=compress&fm=webp&w=1000&h=562)

実際に導入していただいている人口10万人以上〜20万人規模の自治体様から発表された情報によると、漏水発見効率で導入前と比べて6倍の成果を上げたということです。また、弊社のコストを含めても1件当たりの漏水発見にかかるコストを79%削減できたという実績が出ています。こうした背景から、自治体間の口コミで「あそこの自治体が導入しているからうちも」という形で、導入数が順調に増加しています。

価格設定については水道管の長さで金額が決まる仕組みで、弊社でメニューを用意しております。継続率は大体9割を超えている状況です。毎年というよりは1年空いたりすることもありますが、担当者ベースで「再来年度もう一回導入する」という約束をいただきながら、高い継続率を維持できています。

——技術的な特徴や強みについて教えてください。

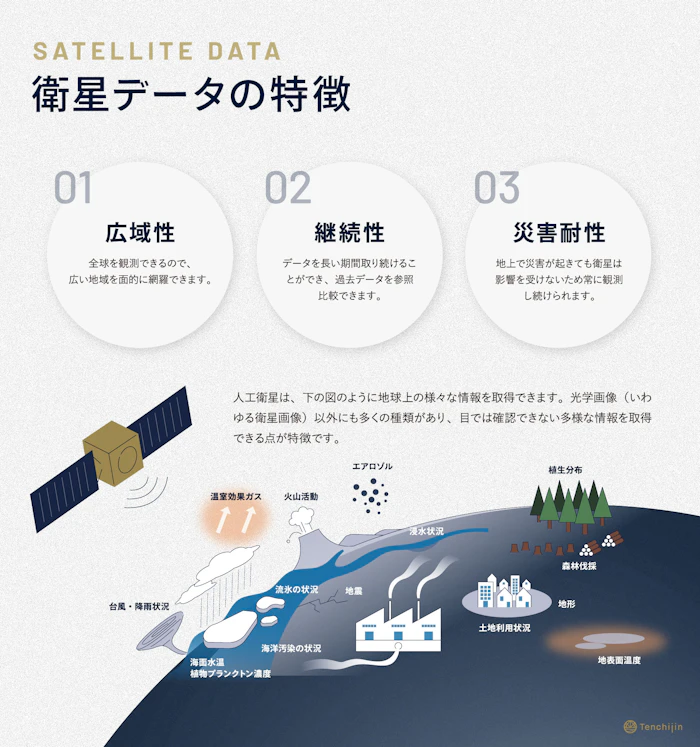

一般的にはあまり知られていませんが、衛星データの世界は私たちが想像するよりもはるかに豊富です。GPSやGoogleマップで見慣れた写真データはほんの一部に過ぎず、実際には地面の温度測定や地盤の変動など、10種類以上のセンサーから多様な情報を取得できます。しかし、これほど高いポテンシャルを持つデータが十分に活用されていないのが現状なのです。

弊社がJAXAベンチャーとして持つ最大の強みは、こうした眠っているデータを実用的な価値に変換する技術力にあります。重要なのは「何のデータをどう分析すればお客様の課題解決につながるか」をニーズドリブンで考え抜くこと。

宇宙から降り注ぐ膨大な情報の海から、本当に必要なものを見極めてピックアップし、複数のデータソースを組み合わせて解析するこの技術は世界的に見ても限られた企業しか持っていません。

.png?w=1000&h=562?auto=compress&fm=webp&w=1000&h=562)

さらに一歩進んで、弊社では自社衛星の開発にも着手しました。2019年の事業開始以来、様々な実証実験とサービス開発を重ねる中で、地表面温度データの決定的な重要性が浮き彫りになったからです。地球温暖化の進行とともに地表面温度の変動幅も拡大しており、もはやこのデータなしに温暖化との共存戦略は語れないのではないでしょうか。

お客様が本当に求める精度と解像度のデータを、待つのではなく能動的に取得する。そのために必要なデータを自分たちの手で獲得できる体制こそが、真の課題解決への近道だと確信しています。

——営業活動はどのように展開されていますか。

全国47都道府県をカバーする営業展開を行っています。東京と大阪の主要拠点に加え、福岡にも期間限定で拠点を設けました。営業メンバーと車で日本各地を駆け回り、自治体の皆様への説明行脚を続けています。正直なところ「これは大変だ」と思うこともありますが、それでも現場に足を運ぶことの価値を信じて取り組んでいる状況です。

また、サービス導入後のフォローも手厚く行っているのが弊社の特色です。「使い勝手はいかがですか?」「こんな新機能があったらどうでしょう?」「何かお困りのことはありませんか?」といった声を拾い続けています。

規模は小さな会社ですが、水道インフラの課題を根本から解決したいという思いから、時には衛星データを使わない従来手法も含めて、幅広いソリューションを提案することもあります。

——サービス導入における難しさはありますか。

自治体営業には独特の難しさが潜んでいます。最大の難関は縦割り組織の壁です。水道関連といっても、上下水道部、土木部、企業局など、自治体によって担当部署がまちまちです。まずは正しい窓口を見つけ出し、適切なキーパーソンにたどり着く必要があります。民間企業への営業とは全く異なるアプローチが求められるのです。

契約形態の壁も立ちはだかりました。多くの自治体では水道事業において「業務委託契約」という枠組みしか用意されていません。一方で弊社は月額・年額制のSaaSモデルでサービスを提供しています。そこで、契約書上は業務委託契約としながらも、実質的には年額利用料として運用するという工夫を行っています。

——創業に至った経緯を教えてください。

前職で東大の土壌水分センシング技術を活用したプロダクト開発に携わっていました。農業での適切な灌水制御には気象データが不可欠ですが、1地点当たり十数万円という価格設定では農家の経営を圧迫してしまいます。「低コストで高精度な気象データがあれば精密農業を実現できるのではないか」そんな考えを抱いていました。

その後、内閣府宇宙開発戦略推進事務局とJAXA、NEDO等が開催するビジネスアイデアコンテスト「S-Booster」への参加機会をいただきました。そこで、宇宙分野のエンジニアの百束(現取締役副社長CSTO)を紹介いただいたのです。

百束は衛星2機の開発実績を持つ衛星開発の専門家で、地球観測データの取得に携わってきた人物でした。一方で、開発した衛星から得られるデータが十分に活用されていない現状に課題意識を持っていたそうです。

私が必要としていた「高精度な気象データ」と、百束が持つ「未活用の高品質衛星データ」、両者のニーズが見事に合致しました。議論を重ねる中で「こういうデータが活用できる」「この課題にはこの衛星データが有効だ」といった具体的な検討が進んでいったのです。

特に印象的だったのは、高品質な衛星データの多くが無料で利用可能だということ。これほど価値のあるデータなら、より多くの人に活用してもらうべきだと考え、起業を決意しました。

水道事業への参入は、2021年末に愛知県豊田市の職員の方とお会いしたことがきっかけです。当初は日本のインフラは十分整備されており、宇宙技術の出番は少ないだろうと考えていました。

しかし実際には、高度経済成長期に建設された水道管の老朽化が深刻な問題となっており、突発的な事故や漏水事例が増加している現実を知りました。これが水道DXサービス開発の出発点となっています。

——サービス提供開始時の自治体の反応はいかがでしたか。

最初の反応は正直、厳しいものでした。2023年4月のサービスリリース時点では、水道業界の知識が不足しており、未熟なサービス内容だったのが実情です。

営業活動でも多くの課題に直面しました。自治体を訪問すると、まず「衛星で何ができるのですか?」という基本的な質問から始まります。宇宙技術や衛星データの可能性について説明するだけで1時間を要することも多く、本来の水道課題解決という議題に入る前に、技術の基礎理解から始める必要がありました。

しかし、あきらめずに地道な説明活動を続けた結果、実際のリスク診断結果をお見せすると「想定以上に漏水が発見できる」という評価をいただけるようになりました。そこから自治体間の口コミで導入が拡大していったのが現状です。

自治体の皆様からは貴重なアドバイスをいただきながら、スタートアップの機動力を活かして改良を重ね、現在では初期とは大きく異なるサービスレベルに到達しています。

——今回の資金調達の背景と目的について教えてください。

今回の調達資金は主に国内営業の拡大に充てる予定です。特に開発体制の強化と人材採用に重点を置いており、IPO準備も並行して進めていく方針です。

宇宙水道局の事業拡大を推進する中で、一社だけの視点では限界があると感じていました。今回リード投資家として参画いただいたFrontier Innovationsとインクルージョン・ジャパンには、両社が培ってきた投資ノウハウと業界ネットワークを通じて、事業成長の加速化を支援いただく予定です。

単なる資金提供にとどまらず、日本の社会課題解決に向けた戦略的パートナーとして連携していきたいと考えています。

——今後連携していきたい業界はありますか。

水道インフラのバリューチェーン全体との連携を重視しています。弊社の分析・提供業務の後には、現地調査会社、配管修繕業者、道路復旧工事会社など、様々な専門企業が関わってくることになります。こうした水道インフラ関連業界との連携により、分析から実際の課題解決まで一気通貫でサポートできる体制の構築を目指しています。

加えて、今回の調達で特徴的なのは、地方銀行系の投資会社が多く参画している点です。信金キャピタル、NCBベンチャーキャピタル、いわぎん事業創造キャピタル、広島ベンチャーキャピタルなど、各地域の金融機関系投資家の方々が「地域の水道インフラ課題を一緒に解決していこう」という思いで出資いただきました。また、日本政策投資銀行(DBJ)からの本体出資により、政府系と民間の両方の知見から支援をいただけることは大きな励みとなっています。

今後はこの地域ネットワークをさらに全国展開しながら、サービス拡大も図っていく計画です。

——今後の中長期的な目標はありますか。

2028年2月までに350自治体以上の契約獲得を目指しています。その頃にIPOもしっかり実現し、その資金を使って2030年以降は衛星データを使ったサービスを提供する会社として世界のトップシェアを取っていきたいと考えています。

国内では現在50自治体から3倍程度のペースで拡大している状況ですが、これをさらに加速させていく方針です。海外についても、現在フランスやマレーシア、インドを中心に展開を進めており、各国でも対応できる体制を整えている状況です。今後は契約の進捗に合わせて、現地での投資や拠点設立も検討していく予定です。

事業展開については、水道だけでなく再生可能エネルギーや農業分野への横展開も準備しており、衛星データ解析技術とニーズドリブンなサービス開発のノウハウを活かした多分野での社会課題解決を目指しています。

プロダクト戦略では、現在日々アップデートを重ねている宇宙水道局を、将来的に日本の水道基盤システムに発展させる構想があります。現在も多くの自治体で水道管データや漏水データが紙で管理されている現状を踏まえ、これらを全面的にデジタル化し、データ基盤として整備していく計画です。

この取り組みの背景には、各分野の意外な連関性があります。水道管の分析には重要施設(病院・学校など)のデータ、人口分布、地質情報など多様なデータを活用しています。さらに水道インフラには農業要素も含まれており、農業用水の配管管理なども密接に関わってきます。こうした分野横断的なデータ基盤を構築することで、あらゆる社会インフラの最適化に貢献できると考えています。

——最後に意気込みをお聞かせください。

日本が抱える課題の多くは表面化していない部分にあると感じています。例えば空き家問題でも、単に空き家の場所を特定するだけでは解決しません。その後の活用方法、改装費用、入居者の確保など、様々な要素が複雑に絡み合っているのが実情です。こうした課題の背景には、人口減少と都市の再構築という日本全体の大きな変化があります。

人口が8000万〜9000万人まで減少することは避けられませんが、その時代にどのような豊かな社会を築けるかが重要だと考えています。例えば、かつては数百人が住んでいた山間部に今は1軒だけが残っている場合、数千万円をかけて水道や道路を維持すべきかどうか——こうした判断にはデータに基づいた冷静な分析が不可欠です。

現在、このような重要な情報が紙ベースで管理されている自治体は少なくありません。人口減少という新たな局面を迎えた日本において、適切な政策判断を支える情報基盤を提供することこそが弊社の役割だと位置付けています。

社内では、エンジニアチームが日々熱心にデータと向き合い、「このパターンなら漏水の可能性が高い」「別のアプローチを試してみよう」といった議論を重ねている状況です。こうした技術への情熱と社会課題解決への使命感を原動力に、国内にとどまらず海外展開も視野に入れた取り組みを進めていきます。

日本が培ってきた精密な技術をソフトウェアという形で世界に届け、グローバルな社会課題解決に貢献したいと考えています。

.jpg?auto=compress&fm=webp&w=2667&h=612)

スタートアップの資金調達情報を漏れなくキャッチアップしたい方へ。

1週間分の資金調達情報を毎週お届けします。

※登録することでプライバシーポリシーに同意したものとします

※配信はいつでも停止できます