関連記事

ゼオライト触媒技術開発のiPEACE223、約3億円を調達──バイオプロピレン実用化加速

「化石資源を使わない世の中へ」をビジョンに掲げるiPEACE223株式会社は、バイオマスを原料とした環境負荷の低いグリーンな燃料・化学品原料の普及を目指すスタートアップだ。2023年8月の設立から約2年が経過し、同社が開発するETP(エチレンからプロピレンへの変換)触媒プロセスの実用化に向けた取り組みが加速している。

同社の最大の特徴は、バイオエタノールを原料とし、従来の化石資源由来のプロセスと比較してCO2排出量を3分の1まで削減できる革新的な製造技術にある。現在、川崎市のベンチプラントで年産20トン規模での実証実験を進めており、2028年には年産2000トン規模の小型商用機での本格的な事業化を計画している。

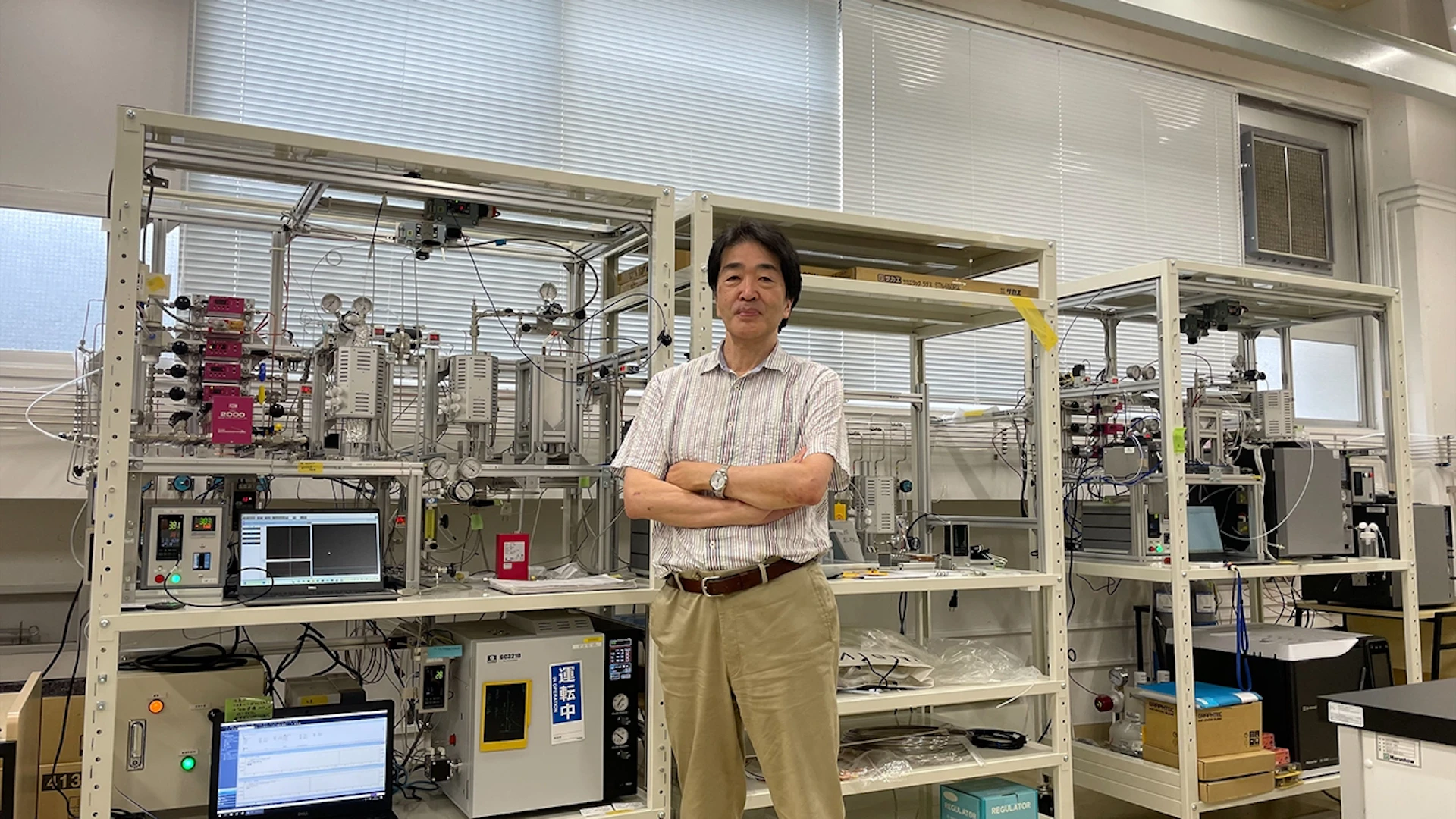

この技術の中核を担うのが、代表取締役CTOである瀬戸山亨氏。三菱ケミカル出身で、ETP反応の開発者でもある。20年以上にわたり、触媒や無機材料の研究開発に携わってきたキャリアを背景に、これまでにない高効率・低コストなプロセスの確立に挑戦している。

瀬⼾⼭氏に、事業概要や今後の展望について伺った。

——御社の取り組む事業について教えてください。

瀬戸山氏:当社は、化石資源に依存しない社会の実現を目指し、バイオマスを原料にしたグリーン燃料や化学品原料の開発に取り組んでいます。中心となるのは、バイオエタノールからプロピレンやプロパンを製造する触媒プロセスの開発と、大型プラント向けのプロセス設計です。

社名の「iPEACE」は「人為的CO₂排出を削減する革新的なプロセス」の頭文字を取りました。「223」は、炭素数2のエチレンを触媒で炭素数3のプロピレンへと変換する技術に由来しています。

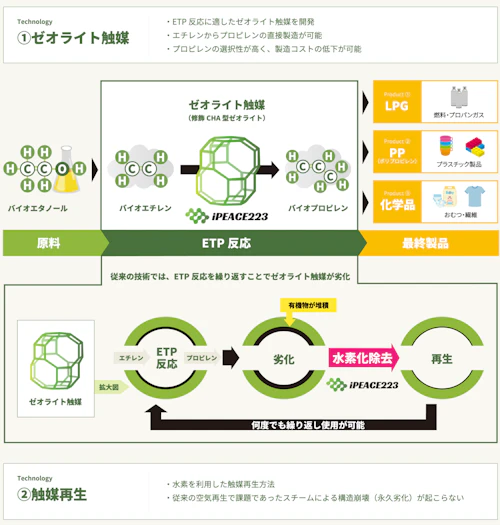

従来の手法とは異なり、私たちの技術ではバイオマス由来のエタノールを脱水してエチレンを生成し、それを一気にプロピレンへと変換します。プロピレンはそのまま化学品の原料として使えるだけでなく、水素を加えることでプロパンに変化するので、LPG(液化石油ガス)としても利用可能です。

——従来の製造プロセスと比較して、どのような優位性があるのでしょうか。

最大の特長は、プロセスが極めてシンプルである点です。従来の多段階プロセスとは異なり、エチレンからプロピレンを直接生成できるため、原料となるバイオエタノールの変換効率が非常に高くなっています。

具体的には、SSZ-13系ゼオライト触媒を用い、350〜500℃という比較的低温の条件下で、約90%という高い収率を実現。炭素の利用効率も優れており、環境負荷の低減にも寄与します。

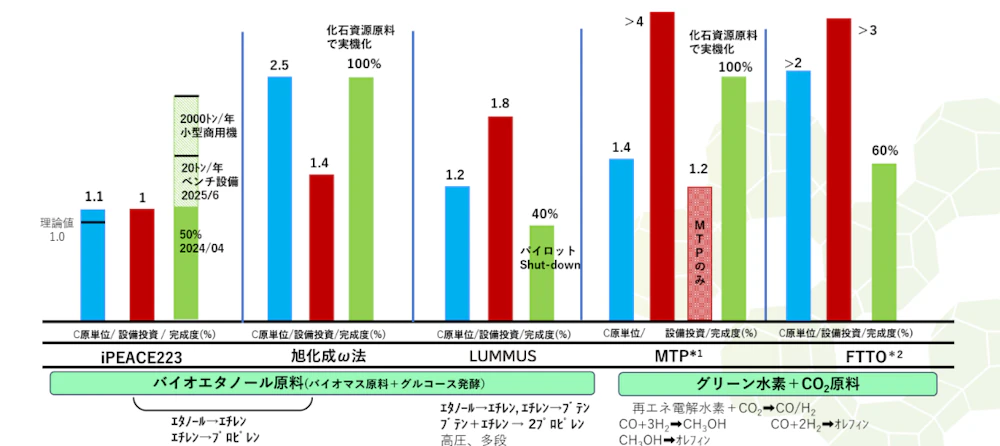

同様にバイオエタノールを活用する旭化成の「オメガ法」では、炭素原子効率が2.5にとどまる一方、当社のプロセスでは1.1と、理論値に近い効率を達成しており、資源の無駄を最小限に抑えられる構造となっています。

また、この技術は革新性と事業性の両面において優れている点も特筆すべきポイントです。高温高圧を必要とせず、常圧・低温で反応が進行するため、設備もコンパクトで済み、大規模プラントであっても初期投資を抑えやすく、構造的にコスト競争力があります。

さらに、水素使用量の少なさも大きな利点の一つです。プロピレンを年間4万トン生産する場合、必要な水素は約2000トン。一方で、CO₂と水素を反応させる別方式では、同量の生産に2万トン以上の水素が必要とされます。グリーン水素が依然として高価である現状では、この差は無視できません。

触媒の耐久性も高く、従来のような焼却再生ではなく、水素によるハイドロクラッキング方式を採用。これにより水分による劣化を回避し、触媒の長寿命化を実現しています。定期的な焼却再生を行わずとも、3年程度の安定稼働が可能と見込んでいます。

現在は、川崎市にて年産20トン規模のベンチプラントによる実証実験を進行中です。2025年2月に設備を搬入し、5月には本格稼働を開始。7月には初回出荷も予定しており、商用化に向けた重要なステップとして着実に進展を遂げています。

——今回の資金調達には、名だたる企業が参画していますね。

今回ご出資いただいた各社とは、単なる資本関係にとどまらず、技術面や事業面でも実質的な連携を進めています。

たとえば日本化薬株式会社さんとは、私たちのプロセスに不可欠なETP触媒の量産化に向けて、共同開発を進行中です。商用規模のプラントで安定的に稼働させるには、触媒の性能と生産性が極めて重要になります。すでに開発契約も締結しており、将来の小型商用プラントに使用する触媒を一緒に仕上げていく段階に入っています。

ジクシスさんは、LPGのサプライチェーンを担う中核企業として、2050年までに100%グリーンLPGを実現することを掲げています。その文脈の中で、当社の技術が将来の一手として期待され、今回の出資につながりました。今後は、小型商用プラントの事業化に向け、ジクシスさんに優先検討権をお持ちいただきながら、グリーンLPG市場のニーズをともに探っていく予定です。2028年の実用化を一つのマイルストーンとしています。

三菱重工さんとの連携は、さらに長期的な視点での構想です。私たちのETPプロセスに可能性を感じていただき、将来的に大型の商用プラントを建設する際には、エンジニアリングパートナーとしてご一緒できることを想定しています。大規模投資が必要になるプロジェクトだからこそ、信頼できる技術と実績を持つパートナーの存在は非常に心強いです。

——今後さらに協業していきたい企業や業界はありますか。

すでにLPG流通に関わる複数の企業から、前向きな関心をいただいています。なかにはNDAを締結し、出資の検討に入っている企業もあり、具体的な協議が進んでいるケースも出てきました。

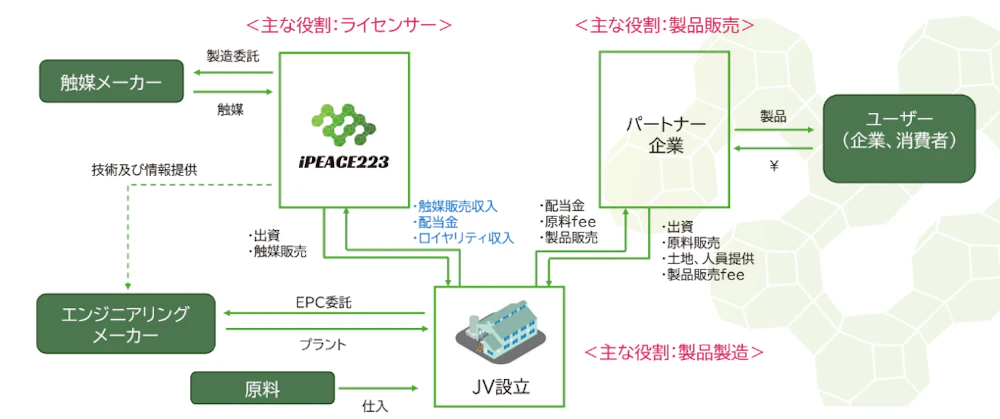

私たちのビジネスモデルは、特定の企業との密な関係構築にとどまらず、ETPプラントを広く社会に展開することに重きを置いています。用途や地域によって役割や連携のかたちは異なりますが、それぞれのプレイヤーが参加しやすい柔軟な仕組みを整えていくつもりです。

たとえば、すべてをJVで進める必要はありません。ライセンス形式でETP技術を展開し、ライセンスフィーを通じて収益化するモデルも視野に入れています。こうした形で展開することで、より多くの場所にグリーンプロピレンを届けていく構想です。

今後はLPG領域に限らず、化学品の分野にもプラント導入を進めていく予定です。だからこそ、化学メーカーやその周辺事業者との連携も、これから積極的に模索していきたいと考えています。

——海外展開の可能性は。

当面は日本国内の需要に応えることを優先しますが、バイオエタノールが安価に手に入る地域で生産する方が、全体として効率がよくなる可能性もあります。たとえば東南アジアは、バイオエタノールの生産コストが低い国が多く、私たちの技術との親和性が高い。現地でプロピレンやLPGを製造し、それを日本に輸送するといった構想も視野に入れています。

実際、数年前にある商社にこの構想を話した際、「現地生産・日本輸送が最も効率的だ」という反応をもらったことがありました。2030年以降には、数万〜数十万トン単位の生産を海外拠点で行い、日本や他国に供給していく体制を構築していく可能性があると見ています。

——今後のビジョンを教えてください。

グリーン燃料の議論では、どうしてもコストの話が先行しがちですが、私たちが本当に向き合っているのは「これからの産業が何を土台に成り立っていくか」という問いです。化石資源に依存した構造をどう置き換えるか。その実装手段として、私たちはグリーンプロピレンという根本的な材料にアプローチしています。

特別な高温高圧設備も不要で、複雑な中間工程もない。使う原料はバイオエタノールで、装置もシンプル。つまり、技術的に成立しながら、経済的にも現実解として機能する手段を提示できていると考えています。

これまで経済合理性がないとみなされていたグリーン燃料を、誰もが使えるかたちに落とし込む。最終的には、エネルギーや化学品のサプライチェーン全体を変えていくはずです。私たちの触媒やプロセスが、一企業の技術で終わるのではなく、インフラのように社会に広がっていく。その未来を、本気でつくりにいきたいと思っています。

スタートアップの資金調達情報を漏れなくキャッチアップしたい方へ。

1週間分の資金調達情報を毎週お届けします。

※登録することでプライバシーポリシーに同意したものとします

※配信はいつでも停止できます