関連記事

【ピッチ企業紹介】B Dash Camp 2024 Fall in Fukuoka November 6th - 8th, 2024

株式会社KaKa Creationは2025年10月9日、PartnersFundをリードとする9社から総額約4.5億円の資金調達を完了したと発表した。

引受先は、FFGベンチャービジネスパートナーズ、SMBCベンチャーキャピタル、NANKAI NEXT Ventures、アミューズ、NEW JOY LIMITED、MIXI、アポロ・キャピタル、電通ベンチャーズ。

同社はAI技術を活用したアニメ制作基盤を構築している。2025年3月29日には、日本初となるAIを本格活用したテレビアニメ「ツインズひなひま」の放送を開始した。

今回の調達資金を活用し、個人クリエイターやWebtoon作家との共同開発を積極的に進め、新しいアニメビジネスモデルの確立を目指す。代表取締役CEOの竹原康友氏に、事業の詳細と今後の展望を聞いた。

――御社の取り組む事業について教えてください。

竹原氏: KaKa Creationは「AIの力で、創造する人に力を」というビジョンのもと、AI技術を活用したアニメ制作事業を展開しています。社名の「カカ」は、AIの「力」とクリエイターの「力」を、カタカナの「カ」で表現したものです。

具体的には、独自開発したAIアニメ制作システムを活用して、個人クリエイターやWebtoon作家と協業し、YouTubeなどのプラットフォームで展開するショートアニメを制作しています。2025年3月にはテレビアニメも放送されました。

また、筑波大学と共同で漫画の自動着色システム「TOIRO AI」の研究開発も進めており、アニメ・漫画業界全体の制作効率化とクリエイターの権利保護を両立させる新しいビジネスモデルの構築を目指しています。

――この業界にはどのような課題があるのでしょうか。

大きく2つあります。1つ目は制作コストの高さです。現在、テレビアニメ1作品、たとえば12話のシリーズを作るのに3億から5億円のコストがかかり、制作期間は5年ほどかかることもあります。

そうなると、どうしてもヒットが見込まれる大型作品が中心になってしまいます。まだ知られていないけれど魅力的な原作や、個人クリエイターの作品がアニメ化されにくいんです。

もう一つの課題は、製作委員会方式による権利構造です。多くの関係者が連携してリスクを分散する優れた仕組みですが、制作会社は受託制作が中心となり、作品がヒットしても二次収益に関わりにくい側面があります。

クリエイターの努力が正当に報われる、創作により専念できる──そんな新しい仕組みや選択肢を増やしていくことが重要だと感じています。

――御社の技術的な強みについて教えてください。

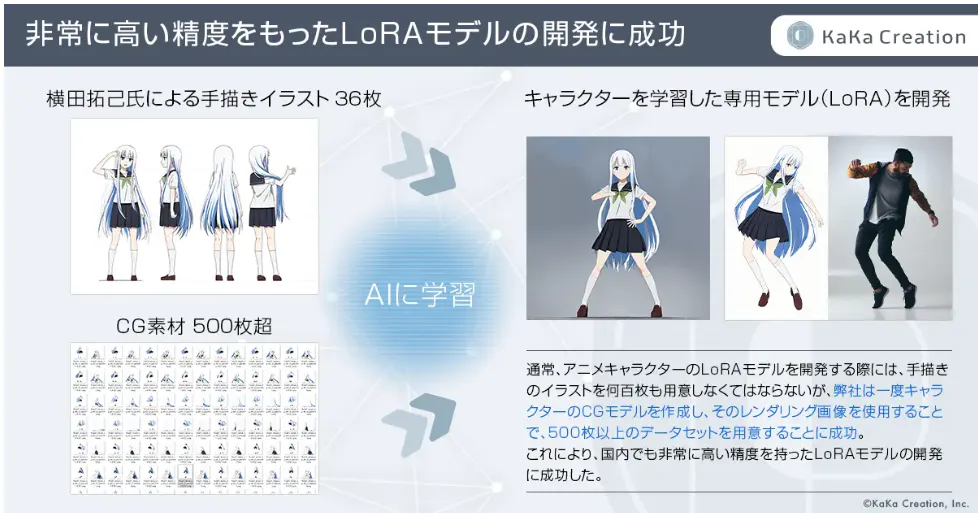

私たちは既存の優れたオープンソース技術を組み合わせ、アニメ制作の現場に最適化した独自のワークフローを構築しています。ラフ画からの最終イラスト生成、声優の演技に合わせた口の動きの自動生成など、10種類以上のAIツールを連携させることで全体工数の80%をカットできています。

とはいえ、AIだけで作品が完成するわけではありません。私たちのチームには、テレビアニメや劇場アニメの制作現場で長年経験を積んだメンバーが多数在籍しています。人の感性や職人の技術を中心に据えた上でAIを活かすことを大切にしているんです。テレビ放送レベルの品質を満たすには、細部の作画や演出判断など、人ならではの感覚が欠かせませんから。

こうした知見を活かして、AIを安全かつ実務的に取り入れられるワークフローを構築できたこと。これが私たちの大きな強みです。

さらに、これまでSNSや動画プラットフォーム上で数多くのショートアニメを制作・配信してきた経験も活きています。その中で培った「ソーシャルアニメ」の制作・展開ノウハウを活かし、クリエイターと一緒に新しいヒット作を育てていける体制を整えている。これも他にない特徴だと考えています。

――代表作の「ツインズひなひま」ではどのようなAI技術が活用されているのでしょうか。

作品の95%くらいのカットにAIを活用しています。従来のアニメ制作では、背景を描く人、キャラクターを描く人、動きをつける人と、それぞれ専門の職人が分業で作業していました。私たちはその工程の多くをAIで効率化しているんです。

ただし、AIがすべてを自動で作っているわけではありません。あくまで人のクリエイティブな判断を中心に据えながら、工程ごとに最適な技術を組み合わせています。

たとえば背景。実写の素材をAIでアニメ調に変換することで制作スピードを上げていますが、最終的な質感や色彩設計は人の手で調整しています。

キャラクターの動きについては、まず3Dで基本的なモーションを作り、その後AIで手描き質感や線の揺らぎを加えています。アニメーターがラフな線画で動きを描いた場合は、それをベースにAIが中割りや仕上げを補完する。人の表現力を拡張するツールとして活用しました。

――今後AI技術が進んでも、人の手が入ることは変わらないのでしょうか。

はい、変わらないと考えています。最近では、テキストで指示を出すだけでアニメ映像を生成できるような優秀なAIも登場しています。ただ、私たちの目指す方向性は少し異なるんです。

アニメ制作というのは、繊細な感情や演出の積み重ねで物語をつくる仕事です。たとえばキャラクターの動き一つを取っても、性格や感情によって「鋭く速く」動かすか「力強く溜めてから」動かすか。そのわずかな違いが作品の魅力を左右します。

こうした細かい演出は、監督や演出家がチェックしながら作り込んできました。AIに「かっこいいパンチシーンを作って」と指示しても、その作品らしさ、そのキャラクターらしさは出せません。

だから私たちは、人間が生み出す感動の部分を人が担い、AIが時間のかかる作業を支える──そんな理想的な役割分担を目指しています。AIと人がそれぞれの強みを生かして協働することで、より多くの人に届く新しい表現が生まれていくと信じています。

――なぜこの事業を始めようと思ったのでしょうか。

もともとサイバーエージェントで長くエンタメ事業に携わり、最後はフィギュアやアニメ関連の業務にも関わっていました。そのときに日本のアニメ産業の構造的な課題も多く感じるようになったんです。

アニメ市場は海外でぐっと伸びて3.3兆円規模になっていますが、一方で制作会社の4割以上が赤字という状況です。作品が世界中で愛されている一方で、実際に作っている人たちの努力が十分に還元されていない現状を感じ、そこに強い違和感を覚えました。

アニメは日本が世界に誇る文化です。その現場で努力している人たちが、もっと自由に創作できて、きちんと還元を受けられる仕組みを作りたい。そんな思いが、起業の出発点になりました。

――なぜ大企業の新規事業ではなく、ベンチャーとして取り組むのでしょうか。

大企業には、これまで築かれてきた制作体制や文化があります。新しいことに挑戦する際は慎重に進める必要がある場面も多く、AIとの適切な距離感を見つけながら新しいビジネスを作るには、ベンチャーのほうが動きやすいと判断しました。

小さなチームだからこそ試行錯誤を重ねながら素早く動けます。AIの特性を前提にした新しいアニメづくりの形を大胆に実験できる環境をつくり、業界関係者との信頼関係を築きながらプロジェクトを前進させてきました。

その積み重ねが、日本初となるAI活用のテレビアニメ実現につながったんです。

――今回の資金調達の主な用途は何でしょうか。

調達資金の7割から8割は、個人クリエイターと共に制作する作品づくりに活用します。年内に20から30のショートアニメを制作し、その中から次世代の人気作品や新しいIPを育てていくことを目標としています。

私たちが掲げる「ソーシャルアニメ」というビジネスモデルでは、クリエイターが主体となって作品を発信できる環境を作りたいんです。従来のように数億円もの制作費がかかると、どうしても経験豊富な限られた人しかチャンスを得られません。

でもAIや新しい制作手法を活用してコストを下げられれば、若手クリエイターや個人作家も自分の作品を世に出しやすくなります。

ショートアニメで話題を集め、ファンとのつながりを深めながら、テレビアニメ化や商品展開へと発展させていく──そんな新しい流れを実現したいと思っています。

――今回出資いただいた投資家との連携について教えてください。

今回ご参画いただいた企業の多くは、エンターテインメントやメディア領域で強みを持つCVCです。

すでに複数のパートナー企業と共同プロジェクトが動き始めています。各社が持つ配信プラットフォーム、音楽・映像制作、タレントマネジメントなどの機能を掛け合わせながら、新しい形のアニメIPの開発とビジネスモデルの構築を進めているところです。

弊社は、AIを活用した制作ノウハウやスピード感を提供します。パートナー企業は、既存のブランド力や流通チャネル、音楽・イベントなどのプロモーション力を発揮していただく。お互いの強みを生かし合いながら、作品を一緒に育てていく「共創型の制作体制」を築いていきたいと考えております。

――今後、新たに連携していきたい業界やパートナーはありますか。

今後は、出版・コンテンツ業界の皆さまとも積極的にご一緒していきたいですね。日本には優れた漫画や原作作品が本当にたくさんあります。でも、そのすべてが映像化されているわけではありません。制作コストやスケジュールの制約など、さまざまな理由で機会を得られていない作品が多く存在するんです。

そういった良作を、出版社やクリエイターの方々と協力しながら、ショートアニメという新しい形で世に届けたいと考えています。

アニメ化の門戸を広げることで、これまで届かなかった才能や物語に光を当てる。そして日本のコンテンツの多様性をさらに豊かにしていけたら嬉しいですね。

――今後注力していくプロジェクトについて教えてください。

現在最も力を入れているのは、「どんな作品を、どんな形で届けるか」という部分です。

YouTubeなどのオンラインプラットフォームに特化して、若い世代やショート動画文化と親和性の高い原作をアニメ化していくのか。それとも、完全オリジナルの新しい企画を生み出していくのか。時代や視聴スタイルに合った「新しいアニメの形」をどうつくっていくか、これが今の私たちにとって最も重要なテーマです。

同時に、作品をどのように広げていくかという「展開の設計」も重視しています。オンラインでの配信に加えて、グッズやイベント、音楽、映像展開など、IPを多角的に育てていく仕組みを整えています。

ショートアニメを単なるプロモーションではなく、一つのビジネスモデルとして確立すること。それが会社全体で取り組んでいるテーマです。

――グローバル展開についてはどうお考えですか。

今後は、世界中のクリエイターをサポートできる仕組みを広げていきたいと考えています。AIを活用することで、国や言語を超えて制作環境を共有できるようになります。

才能あるクリエイターがどこにいても自分の作品を発信できる時代が来ているんです。私たちもそうした流れの中で、世界中の作り手と日本発のアニメ文化をつなぐハブのような存在を目指しています。

ただ、私たちは「海外向けに作る」ことを目的にはしていません。ジャパンアニメーションが3.3兆円規模にまで拡大したのは、日本人ならではの感性やストーリーテリングが高く評価されているからです。

あえて海外市場を意識しすぎるのではなく、日本の表現力を軸に世界とつながることを大切にしていきたいと考えています。

――今後の意気込みをお願いします。

私たちは、AIと人間の創造力が共存する新しい時代を本気で実現したいと思っています。AIは人の仕事を奪う存在ではなく、人の創造性を広げるパートナーです。

今まで想像もできなかったスピードと多様性で作品を生み出せるようになれば、世界中にもっと面白い物語や表現があふれていくはずです。

クリエイターが自分の作品の権利を持ち、それをビジネスとして成立させる。このクリエイターエコノミーの新しい形を、弊社が先頭に立って築いていきたいですね。日本発のアニメーションの力で、世界中の創造する人たちに勇気とチャンスを届けたいと考えています。

.jpg?auto=compress&fm=webp&w=2667&h=612)

スタートアップの資金調達情報を漏れなくキャッチアップしたい方へ。

1週間分の資金調達情報を毎週お届けします。

※登録することでプライバシーポリシーに同意したものとします

※配信はいつでも停止できます