株式会社AirKamuy

動画撮影などで身近な存在となったドローン(無人機)。一般には小型機のイメージが強いが、輸送用途などで活用できる大型機の開発も進んでいる。

ドローン活用による業務の省力化、無人化に期待をかけるのは、民間企業ばかりではない。海上警備や災害救助の世界からも熱い視線が注がれている一方、特に防衛用途となると、機密面など民生用とはレベルの異なる配慮が求められる。

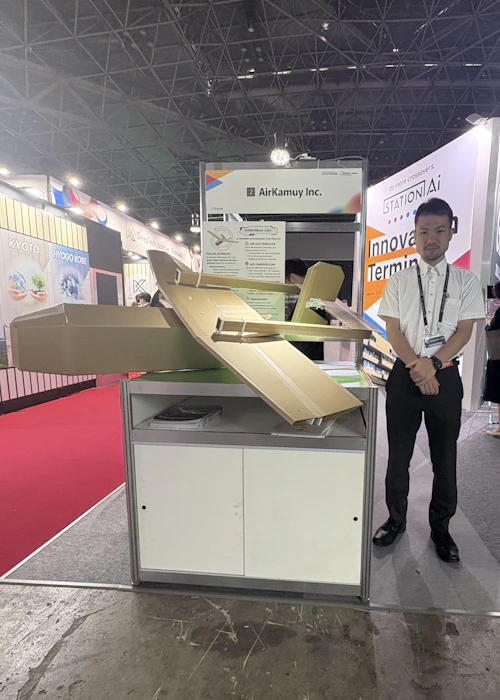

こうした特殊性の高いニーズに向き合い、防衛用を主ターゲットとしたドローン開発に取り組むスタートアップがある。名古屋市に本拠を置く株式会社AirKamuyだ。同社は、最大10kgの貨物輸送や5〜6時間の長時間飛行が可能な大型機「Σ-1(シグマ・ワン)」、段ボール素材を活用した低コスト小型機「AirKamuy 150」を独自に開発。防衛省などへの販売を目指すほか、機体と合わせて操縦もセットで提供するサービス事業の展開も想定しており、機体の受託開発にも対応する。

同社は、代表取締役CEOの山口 拓海氏がみずほ銀行在職中に設立。山口氏は名古屋大学で航空工学を学び、新卒で入社した楽天では楽天モバイルの立ち上げに携わった経歴を持つ。2社目のみずほ銀行ではスタートアップの創業支援を手がけている。

2025年4月にプレシードラウンドにて、ANOBAKA、スパークル、STATION Ai Central Japanを引受先とした第三者割当増資、および名古屋銀行、日本政策金融公庫からの融資を合わせ、1億円の資金調達を実施した。

今回は、代表取締役の山口氏に、Σ-1やAirKamuy 150の特徴、そして今後の展望について話を聞いた。

社内に開発人材をそろえ、設計からプロトタイプ製造まで一気通貫で

――Σ-1、AirKamuy 150について教えてください。

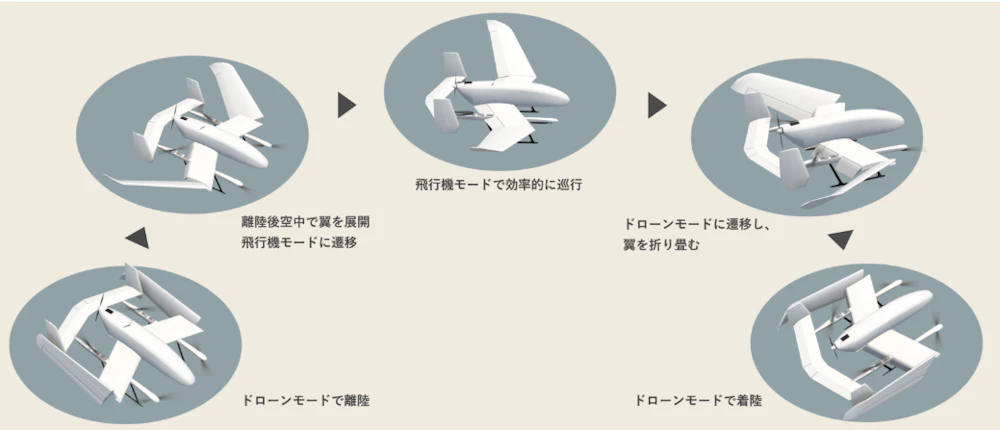

山口氏:どちらもヘリコプターのような回転翼ではなく、飛行機のような固定翼を持ち、水平飛行中は揚力を使って効率よく移動できる点に特徴があります。主に防衛や災害救助用途での開発を進めていますが、パトロールや物流など産業用途への展開も想定しています。

カーボン素材を使用したΣ-1は翼部分が折りたたみ式で、ヘリコプターのように垂直に離陸した後、空中で翼が開きます。滑走路が不要なため、例えば海上保安庁の巡視船から飛び立ち、状況を確認する、浮き輪を届けるといった任務をこなせます。準備と飛行を二人で行うことができ、パイロット、乗務員、整備士が必要なヘリコプターに比べてオペレーションの負担も軽減。飛行時は幅3.5メートル程度ですが、翼をたたむと幅1.5メートル程度に収まり、大型の乗用車にも積めるサイズになります。価格は1機あたり安いモデルで高級車1台分ぐらいですね。

AirKamuy 150は段ボール製。機体全体を折りたたみ、板状にして保管できます。価格は1機あたり現状で30万円程度、量産体制が整えば20万円を切るあたりまで低価格化できると考えています。こちらは手投げで離陸し、胴体着陸で回収します。

飛行距離150キロ程度の範囲であればパトロールや輸送にも対応できるほか、低価格の利点を活かし、訓練用途での活用を見込んでいます。操縦訓練のほか、他国から侵入してきたドローンに見立てて迎撃訓練に使用することも可能。仮に回収不可能な状況で使用された場合でも、段ボール製なので環境負荷を低く抑えられます。

――競合と比較した際の御社の特徴は。

固定翼のドローンは設計に航空力学の知識が求められ、当社のように設計やプロトタイプの製造まで自社で行っているスタートアップは、ほぼ例がないと思います。大企業には難しいスピード対応がスタートアップの強みですから、社内で一気通貫で対応できることは大きなアドバンテージです。

また、当社では、技術系メンバーの多くが名古屋大学の人力飛行機サークル「AirCraft」出身。航空力学・構造設計・電子制御に至るまで、自ら設計・製造・操縦まで担ってきた経験があります。このように製造プロセス全体を理解している人材が揃っているのも強みです。

他のスタートアップは民生用途を主ターゲットに据えつつ、防衛用途への展開を視野に入れているのに対し、当社は後者に特化している点も特徴です。例えばジャミングと呼ばれる意図的な電波妨害行為や盗聴目的の電波傍受への対策など、防衛用途特有の課題にも十分なリソースを割いて取り組んでいます。

海外展開も視野に、防衛用途でのドローン活用の実績拡大へ

―― 事業の立ち上げに至った経緯は。

きっかけとなったのは、みずほ銀行時代のお客様から山岳救助のドローンコンテストに誘っていただいたことです。ただ見に行くよりも参加した方が面白いと思い、大学時代の友人に声をかけ、銀行の副業制度を活用して機体開発の会社をスタートさせました。

山岳救助の分野でマネタイズするのはハードルが高いと感じていたところ、ある展示会に出展した際に、関心を持ってくださる方のほとんどが自衛隊関係者だったんです。これがヒントになり、防衛用途にフォーカスすることを決めました。

――官公庁を対象としたビジネスには、民間企業と異なる難しさもあるのでは。

概算要求や予算承認のプロセスを考慮すると、1年以上前から始動する必要があり、スタートアップの時間軸とは大きく異なりますが、私は銀行勤務の経験がある分、組織の事情に合わせた動き方には慣れている面があります。また、防衛省の窓口になる方々とも関係性ができてきたおかげで、最近は臨時に発生した単発案件についてご相談いただける機会も増えてきました。

ドローンの事業では電波利用に関する規制をクリアすることも難しい点ですが、私は以前、楽天モバイルの事業に携わっていた関係で、技術面でも一定の知識があり、総務省との調整も経験しています。偶然ながら、前職、前々職のさまざまな実務経験が現在に活きています。

――今後の事業展開について教えてください。

当面の最重要課題は、防衛省からの受注獲得です。各種案件の入札を進めると同時に、情報セキュリティ面を中心とした社内体制整備にも注力し、防衛業界経験者の採用にも取り組みます。

防衛用途、民生用途とも実証実験からのスタートになりますが、早期に本格運用に移行すべく、ここ数年が正念場です。

段ボールドローンに関しては、米国などからの引き合いもあり、海外展開にも可能性を感じています。防衛用途の機体は各国の国内で製造できることが重要になりますが、当社の製造ノウハウを伝えれば、現地の段ボール工場でも対応できます。

昨年も羽田空港で海上保安庁のヘリコプター事故があったように、人が空を飛ぶことには必然的にリスクが伴います。また、自衛隊や海上保安庁では昨今、人手不足も深刻です。無人機で代われる領域を拡大し、日本の安全保障に貢献できるよう、防衛×スタートアップの道を切り拓いていきます。