AI Mage株式会社

AI Mage株式会社は、ジェネシア・ベンチャーズをリード投資家とし、Plug and Play Japan、Headline Japanを引受先とする第三者割当増資により、1.7億円の資金調達を実施した。併せて、アニメ作品の理解に特化したAI「Anime General Intelligence」を活用し、アニメIPのライセンス監修業務を効率化する「AI Mage - 監修システム」のβ版リリースを発表した。

同社は2024年3月に設立されたスタートアップで、アニメ業界のDXに取り組んでいる。調達した資金は、プロダクト開発およびAI開発に充当し、「物語を通じて人々に希望と勇気を届ける」というビジョンの実現に向け、事業のさらなる加速を目指す。

代表取締役の張鑫氏と事業開発リードの吉澤佑太氏に、創業の経緯と今後の展望を聞いた。

アニメ作品を理解する「アニメオタクなAI」

――御社が取り組む事業について、詳しく教えてください。

張氏: 私たちは、アニメ作品を理解することに特化したAI「Anime General Intelligence」を開発し、アニメ業界のさまざまな業務を効率化するソリューションを提供しています。

アニメ市場は大きく伸びていますが、その成長の中身を見ると、海外でのストリーミング配信だけでなく、約半分は商品化が占めています。グッズを作ったり、コラボレーションしたりする、作品の二次利用です。

ポイントは、この成長の恩恵が日本のIPホルダーにちゃんと還元されるかということ。結論から言うと、今はそういう業界構造になっていません。

なぜか。ライセンス監修がボトルネックになっているからです。鬼滅の刃のような大ヒット作は世界中でライセンス展開されますが、現地にファンがいても届いていない作品が多い。監修プロセスが長年作品に関わっている人でないと対応できず、海外展開のキャパシティに限界が生じているんです。

実は、アニメ業界では制作、営業、許諾など、さまざまな工程で「あの時のあのシーン、どこにあったっけ」と記憶をたどりながら膨大なフォルダを探す作業が日常的に発生しています。作品データの検索や管理が属人化しているため、監修業務もその影響を受けている。この属人化こそが、監修のボトルネックを生んでいる根本原因なんです。

結果として、海賊版や転売市場が横行しています。ファンは本来、安くて正規のものがあればそちらを買うはずです。しかし公式な供給がないために、高くて非正規のものにお金が流れてしまう。この業界構造を変えたい——それが私たちの目指すところです。

――こうした課題に対して、現在どのようなソリューションを提供しているのでしょうか。

吉澤氏: 2つのプロダクトを提供しています。

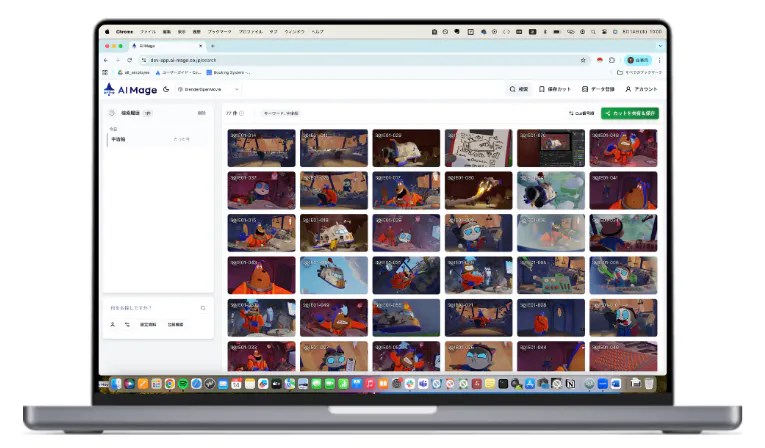

1つ目が、制作現場向けの参考図検索エンジンです。ローカルやクラウドのストレージに保管されている映像データをアップロードし、AI処理をかけるだけで自然言語で検索できるようになります。例えばキャラ名と一緒に「走っている」と入力するだけで、該当するシーンをすぐに引っ張り出せます。

2つ目が、今回リリースした監修システムです。これが私たちのコアプロダクトで、ライセンス事業における監修プロセスを大幅に効率化できると考えています。

ライセンス事業のボトルネック「監修業務」を解決

――監修とは具体的にどのような業務なのでしょうか。

吉澤氏: 監修とは、アニメ作品をライセンス展開する際、IPの権利を持っている人が作品のルールや世界観に沿った使われ方をしているかをチェックする工程です。

例えば、ライセンシーから提出された素材をダウンロードし、PowerPoint上でコメントをつけて返すという作業を行います。その際、過去の似たようなシーンを探したり、監修ルールのチェックリストを確認したりと、いろいろな判断材料を集める作業が発生しているんです。

――「AI Mage - 監修システム」の具体的な機能について教えてください。

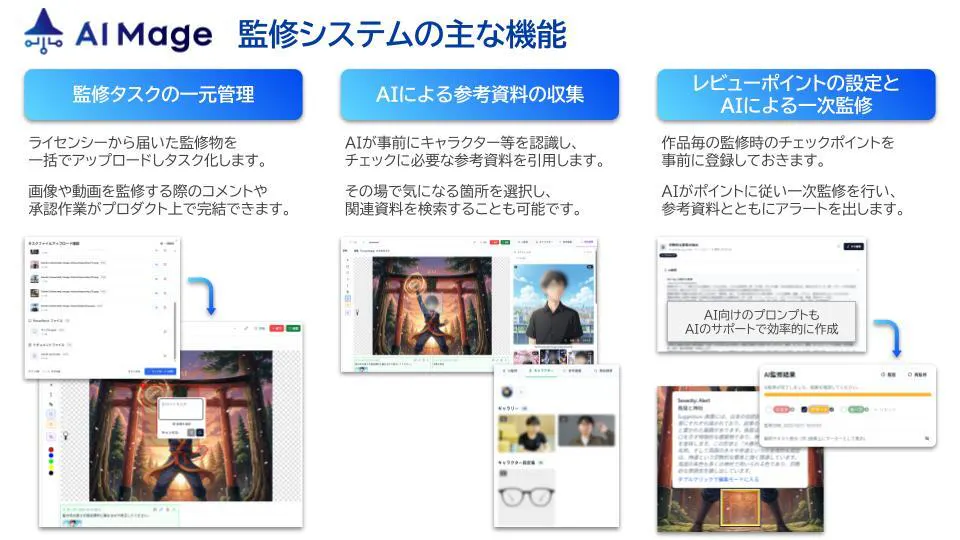

吉澤氏: 主な機能は3つあります。

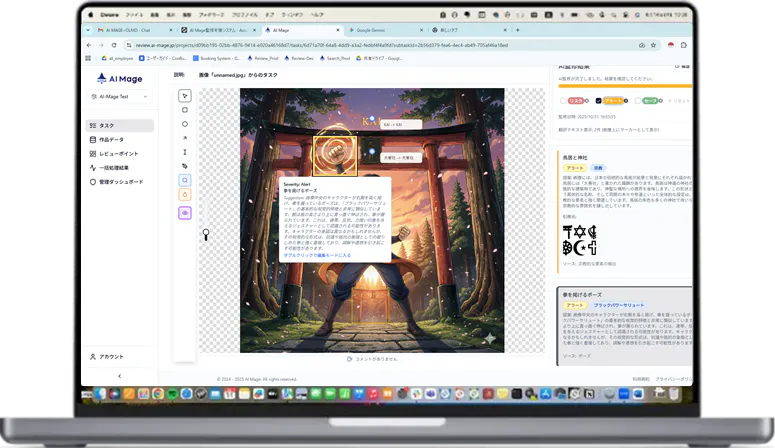

1つ目は、監修タスクの一元管理です。多様なファイル形式の監修物をまとめてアップロードし、プロダクト上で一元的に監修タスクを実行・管理できます。

2つ目は、AIによる参考資料の収集です。監修物をチェックする際に参照すべき過去の作中シーンや設定資料などを、AIが自動で検索し、提案します。

3つ目は、レビューポイントの設定とAIによる一次監修です。監修時のチェック項目を事前に登録しておくことで、AIが一次監修を行います。例えば、中国展開では日本の軍国主義を想起させるものはNG、といった地域特有の規制や、作品やキャラクター固有の設定チェックを自動化できます。

監修業務の本質は、一言で言うと判断することだと思います。AIが完全に代替することはできませんが、人間の判断に必要な情報を事前にAIが全て揃えておく——それがプロダクトのコンセプトです。

注目集まる監修AI市場、東大松尾研究室の技術力で勝負

――現在の市場状況はいかがでしょうか。

吉澤氏: 注目が集まりつつあります。最近も監修業務の効率化に焦点を当てたスタートアップがいくつか出て来ていますし、大手のIPホルダーが自社で監修AIの開発を進めているというニュースも出ています。

海外で日本アニメの売上やニーズが大きく伸びている中で、サプライサイドが対応できていないという現状を、IPホルダーも強く認識していると思いますね。

――その中での御社の強みについて教えてください。

張氏: 大きくは2つあります。1つ目は技術力です。私自身が東大松尾研究室出身で、インターン生も東大や東工大でAI研究をしているメンバーを中心に10人程度が参画しています。

さらに、業務委託やエンジェル投資家としても、国内トップクラスのAI研究者が多数協力してくれています。例えば、有名な画像生成AIを開発している会社の社員がお手伝いしてくれていますし、ビッグテックのAI部門で日本チームをリードしている方からエンジェル投資をいただきました。

ここが重要なポイントですが、優秀なエンジニアとアニメ好きな人は、実はすごく重なるんです。「日本のアニメのために何かしたい」——そんな思いで、通常は創業期には関わってくれないような人たちが応援してくれています。

AIに監修させるというのは、実は簡単そうで難しい。汎用のLLMに画像を上げて「これをこういう観点で見てください」と聞くこと自体は誰でもできますが、期待した答えはなかなか返ってきません。私たちは、監修担当者にヒアリングをしながら、彼らの考えるプロセスを再現しています。丁寧にベースラインを構築し、段階的に処理を進めるからこそ、精度の高い答えが返ってくるんです。

2つ目は、業界とのリレーションです。私が学生時代にインターンをしていた大手アニメ制作会社には、創業当初から応援していただいています。また、国の支援を受けた業界横断的な生成AI活用プロジェクトにも参画しており、複数の制作スタジオと協力関係を築いています。

こうした取り組みを通じて、創業から間もないにもかかわらず、検索エンジンと監修システム合わせて20社近いパートナー企業とやり取りできている状況です。この技術力と業界とのリレーション、この2つが私たちの強みです。

――現在導入されている企業や業界からの反応はいかがでしょうか。

張氏:検索エンジンについては、前述の国のプロジェクトに賛同しているスタジオ10社程度に無償提供し、日々フィードバックをもらいながら改善を続けています。

ポジティブな反応が多いですね。「すごく便利」「実際の業務で使っています」といったフィードバックをいただいています。

特に評価されているのがUI/UXの使いやすさです。一般的なアーカイブシステムではインフラ構築やタグ付けが必要ですが、私たちのシステムなら動画をアップロードして簡単なセットアップをするだけで使い始められます。この手軽さが現場から支持されています。

吉澤氏:監修システムについては、すでに複数のクライアントでβ版のPoCを実施しています。あるビッグクライアントからは「独自のAIモデルを開発するなら、GoogleのようなビッグテックAIに頼む。でも、AI Mageと一緒にやっているのは、AIモデルを現場の業務に組み込むUI/UXを含めて、高速に改善できるから」という評価をいただきました。

結局、AIはモデルだけあっても意味がない。現場にどう溶け込ませるかという設計が重要で、そこに本気で入り込んでいる点が私たちの強みです。

将棋プロ棋士を目指した少年がAIとアニメ業界に挑む理由

――創業の経緯についてお聞かせください。

張氏: 私のルーツは中国の上海にあります。小学1年生のとき、日本文化を学ぶクラスで将棋に出会い、のめり込みました。14歳でプロ棋士を目指して日本に来て、海外在住者として初めて奨励会に合格。NHKなどにも取り上げられました。

しかし2017年、プロ棋士の名人がAIに敗れたことで大きな衝撃を受けたんです。当時の将棋界は、AIと人間の共存における社会実験の場のようになっていました。

それから5年ほど経ち、Stable Diffusionという画像生成AIが登場すると、同じことがアニメ制作の現場でも起き始めた。人間側に立ってAIを使い、現場をサポートしたい——その強い思いから、2022年11月頃に起業活動を始めました。

松尾研究室でAIを学び、制作現場へのAI活用に取り組む中で気付いたのは、多くのクリエイターがAIに強い抵抗感を持っているということ。そこで生まれたのが、現場に寄り添ったサービスを提供するAI Mageです。

――お二人の出会いについても教えてください。

吉澤氏: 張との出会いは、彼が将棋のプロを目指して日本に来ていた頃にさかのぼります。将棋の壁にぶつかり、大学受験にも挑戦しようとしていた張に、私は塾のメンターとして関わりました。教え子と先生という関係から始まった長い付き合いです。

採用とプラットフォーム開発に1.7億円を投資

――今回のシードラウンド1.7億円における主な資金使途について教えてください。

張氏: メインは採用です。現在はインターン生が多いのですが、フルタイム社員として開発リソースを確保していきたいと考えています。

もう一つは、次のステップとして考えているIPライセンシングプラットフォームの開発です。試行錯誤が必要な領域なので、相応の資金を投じる予定です。

――引受先の3社とはどのような経緯でご一緒することになったのでしょうか。

張氏: フォローのHeadlineとPlug and Playとは去年12月から話を進めていました。当時はまだプロダクトもない状態でしたが、それでも応援してくれて、ビッグクライアントを紹介してもらうなど、投資前から手厚く支援をいただいていました。

ジェネシアはアジアを中心に投資を展開している会社で、日本の強みを高く評価しています。アジア全体でアニメIPビジネスの未来を信じてもらえているのは、私たちにとって大きな意味があります。

吉澤氏: 3社に共通しているのは、IP業界への強い期待です。アニメ業界は一般的にシステム投資には慎重で、社数も限られているため、SaaS投資として不安を感じる投資家も少なくありません。

でも、この3社は違います。私たちが目指すライセンス事業の世界観を深く理解し、信じてくださっている。実際にIPホルダーを紹介してくださるなど、この業界に本当に愛を持って応援してくださる投資家です。

――今後、協業していきたい業界や企業について教えてください。

張氏: 素直に言うと、IPホルダーと組んでいきたいですね。

集英社のようなビッグIPを持つ出版社、バンダイナムコやソニーのアニプレックスのようにIP事業を展開する企業など——IPの価値を最大化したいと考えている方々に、ステークホルダーとして参画していただきたいと思っています。

12月に正式版リリース、検索エンジンは業界の半分への導入を目指す

――今後のプロダクトロードマップと成長戦略について教えてください。

吉澤氏: 監修システムについては、12月末に正式版をリリースします。それまでは、β版を使っていただくパートナー企業を募集し、フィードバックをもとに機能を磨き込んでいきます。

正式版リリース後は、SaaSとして本格提供を開始する予定です。セールスも本格化させながら市場への浸透度を見極め、プロダクトマーケットフィットの判断は来年6月頃までにしたいと考えています。

張氏: 中長期の戦略についてお話しすると、監修システムのメインターゲットは日本国内で20〜50社程度です。検索エンジンをドアノック商材として使い、ビッグクライアント15社ほどから監修システムの導入につなげていく形で事業を広げていきます。

検索エンジンについては、1年後くらいには業界スタジオの半分にAI Mageの検索エンジンを導入してもらうことを目指しています。

――海外展開についてはどのように考えていらっしゃいますか。

張氏: 二大マーケットは中国とアメリカです。チームの属性を考えると中国の方が進出しやすいので、そこからスタートします。

まず今後半年で、一社でもいいのでライセンスビジネスを成立させたい。そのプロセスでAIによる効率化を検証し、来年末までに成功事例を増やしていく計画です。

ただし、リソースを投入し続けるというより、プラットフォーム化して自律的に成長していくモデルを想定しています。最初は地道に頑張りますが、どこかで仕組み化して一気にスケールさせたいですね。

吉澤氏: 最終的に目指しているのは、アニメ作品の「Amazon」のような存在です。

ライセンシーが相談に来たら、私たちのAIが最適なカットをアドバイスし、そのままプラットフォーム上でライセンサーに許諾を申請できる——そんな状態を作りたいんです。

ただ、この構想を今IPホルダーに話してもなかなか受け入れてもらえません。だから、まずは私たち自身が中国等のマーケットで営業をしながら、監修AIや営業支援ツールの有用性を検証していきます。

これまで「営業コストを考えると割に合わない」と諦められていた作品でも、私たちが間に入ることでROIが成り立つようになる。それをまず中国で証明し、次はアメリカへ。最終的にはプラットフォーム化を目指しています。

――最後に、AI Mageが描いているアニメにおけるAIの未来像について教えてください。

吉澤氏: 現在、私たちは制作スタジオには検索エンジンを、IPホルダーには監修システムを個別に提供しています。

しかし目指すのは、アニメ企画のスタート時点で製作委員会の幹事会社がAI Mageを包括契約し、制作から監修まで一貫してAGIを活用できる世界です。そうなれば、「本当に売れるかな」と躊躇されていた原作でも、売上拡大と制作効率化が見込めるから「映像化しよう」となる。アニメ業界の市場機会そのものを広げられる可能性があります。

張氏: 私たちが実現したいのは、アニメ業界のクリエイターやスタジオに恩恵をもたらす仕組みです。製作委員会が苦手とする海外展開や、AIを活用したIPの新しい使い方——こうした領域をAI Mageと一緒に開拓することで、これから生まれてくる市場の可能性を探っていける会社にしたいと思っています。

正直、危機感もあります。中国企業がAIでIPの価値を最大化し、制作クオリティも高まっていけば、アニメIPのマーケット自体が海外に奪われてしまう。「日本はもともと強かったよね」で終わってしまうのは悔しいですから。

日本の制作現場や大手のIPホルダーと協力しながら、海外展開などこれまで十分にカバーできていなかった領域をAI Mageが支援していく。それが一番いい形だと考えています。