株式会社BALLAS

住居、店舗、オフィス、さまざまな施設——建物と無縁で生活できる人はいない。新しい建造物を建てるニーズはなくならない一方で、日本の建設業界は喫緊の課題を多く抱えている。

中でも、人手不足と技術承継にかかわる問題はひっ迫している状況だ。2023年時点で60歳以上の技能者が全体の約26%を占め、熟練者の引退が相次いでいる。しかし若手の育成は追いつかず、技術の承継も難しい。

その他にも、原材料の記録的な高騰や、協力工場(サプライヤー)の減少、生産性の停滞など、建設業界の課題は山積している。実際に工期の遅延や計画見直しが起きており、中野サンプラザ建替え計画や大阪万博の工事など、大規模なプロジェクトにも影響が出ている。

そんな建設業界の課題を抜本的に解決することを目指し、独自のサービスを展開しているのが株式会社BALLASだ。

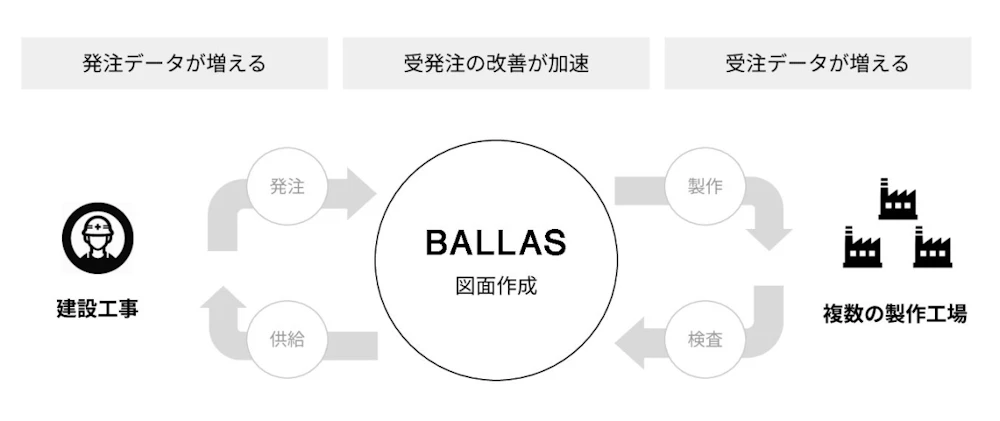

同社は、ゼネコンや専門工事業者などの施工会社向けに、特注建設部材の調達をワンストップで行えるプラットフォームを提供している。商業施設やオフィスなどの建築工事はもちろん、工場や設備装置などを含むプラント領域にも対応可能だ。

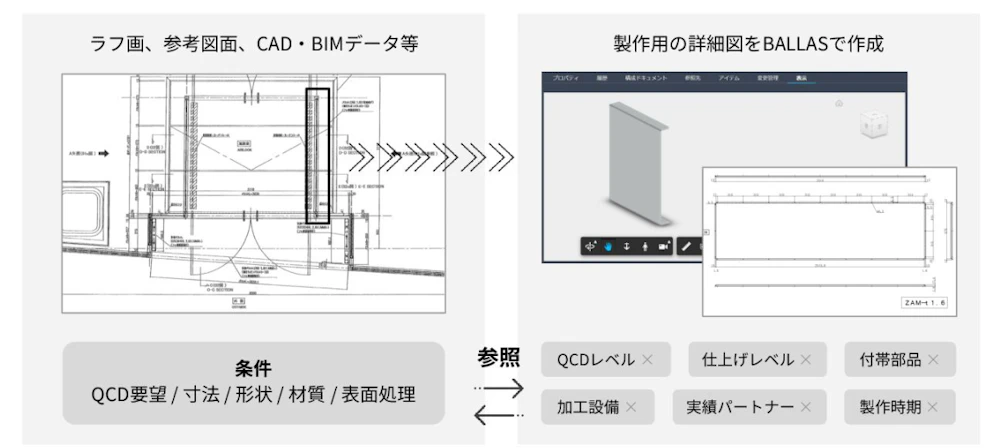

施工会社は、従来煩雑だった特注部材の調達業務を、ウェブ上に図面データをアップロードするだけで簡単に完結できる。以後の詳細設計や製図、製造手配はすべてBALLASが担う。

注目すべきは、BALLAS自体が「ファブレスメーカー(※自社で生産設備を持たず、外注先に製造を委託するメーカー)」としても「受発注プラットフォーム」としても機能している点。

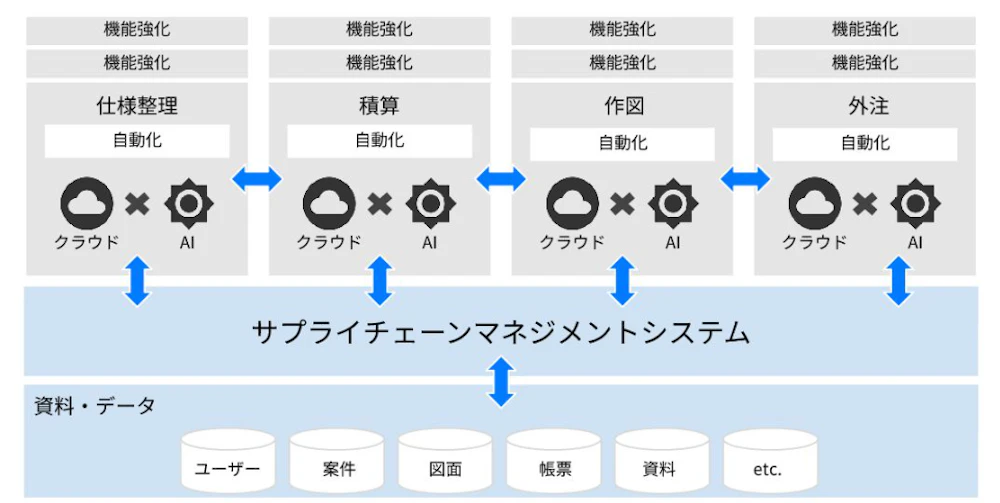

BALLASは、受注した部材の詳細設計や製図などを自社で行い、製造は全国のパートナー工場に委託する。この過程で、独自開発した自社システムを活用することで、特注部材の設計データの標準化や受発注管理の効率化を実現。「リアル(ものづくり)×テクノロジー」を融合させ、建設部材の安定調達を目指している。

特に作図フェーズにおいては、3D CADと独自アルゴリズムによりモジュールデータを自動生成し、形状・寸法・材質などQCD要素(品質・コスト・納期)を一元管理。これにより、従来は属人化していた製図業務の標準化と、最大30%の原価改善を可能にしている。

設計・製造プロセスの最適化により、従来よりも1〜2か月程度リードタイムを短縮した調達を可能にし、建設現場の生産性向上と工期短縮に大きく貢献。2024年8月時点での累計納品部材数は3500件を突破し、顧客数も3桁に達している。

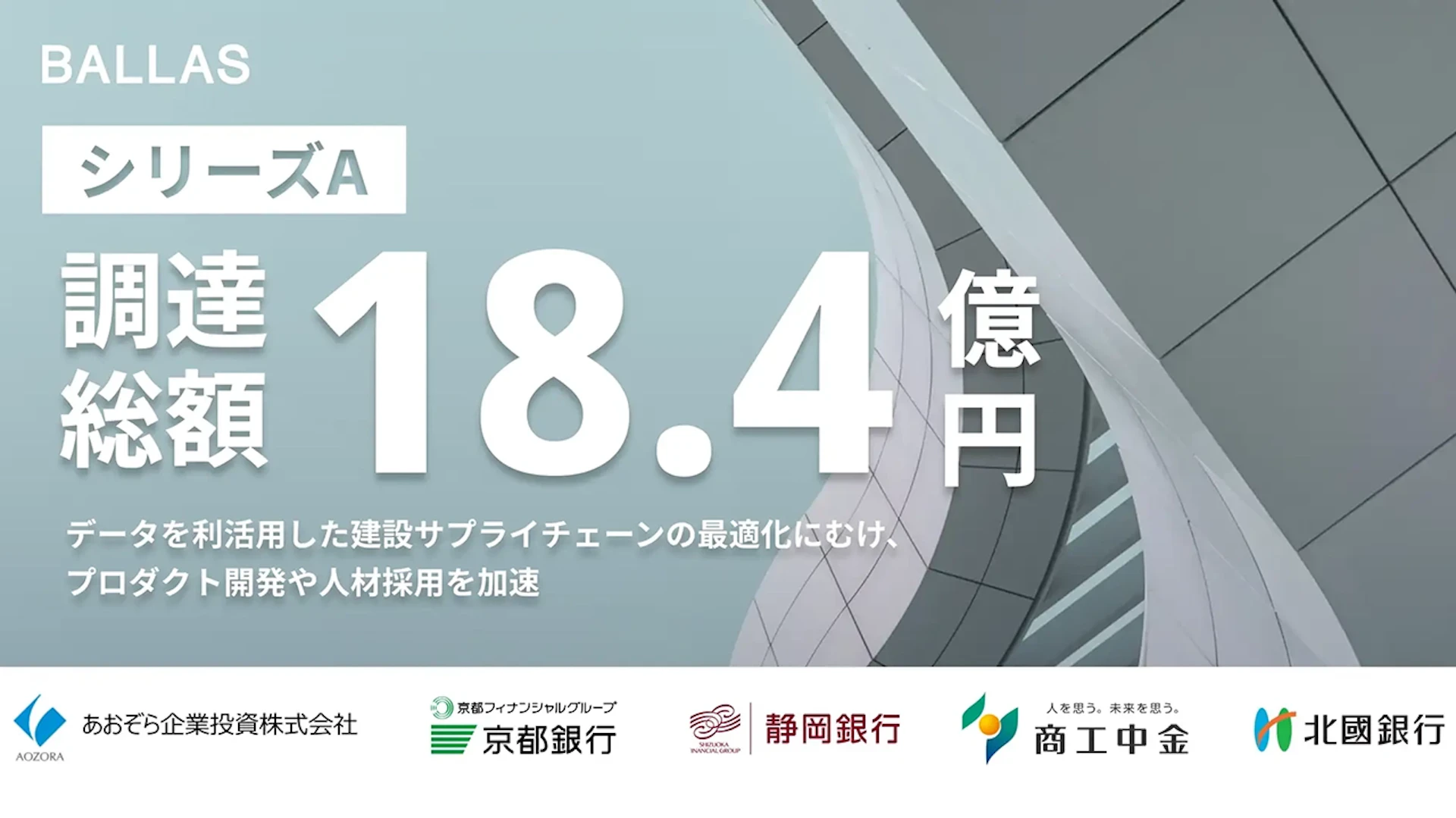

同社はシリーズAラウンドにて、総額18.4億円の資金調達を完了。調達資金を活用し、SCM(サプライチェーンマネジメント)システムの開発を加速するとともに、全社員のうち約半数をプロダクト部門に配置するなど、組織体制も強化している。

代表取締役 木村 将之氏に、事業開発のきっかけや今後の展望などについて詳しく話を伺った。

図面を、建設業界の常識を「バラす」。ボトルネックを解消する標準化の技術

――建設業界の課題を解決する事業に取り組もうと考えた背景を教えてください。

木村氏:製造業DX事業の責任者を務めていた際、建設業には商慣習上の非効率があることに気が付きました。従来の製造業では、発注者が詳細図面を用意して発注します。しかし建設業では、発注者(施工会社)は概略図面を提出するだけで、受注する部材工場側がそれをもとに詳細な制作用図面を起こす慣習がありました。

この「図面をバラす」作業が業界のボトルネックになっていたのです。これを解決しようと考えました。BALLASは、「図面をバラす」「業界の常識をバラす」という思いを込めた名前です。

実はこうした構想のベースには、前職での体験もあります。商社に勤務していた頃、金属3Dプリンター事業に関わる中で、「デジタルの設計データさえあれば、材料と設備のある場所で誰でもモノづくりができる」という感覚を得ました。その手応えが、BALLASのビジネスモデルの根幹につながっているんです。

――BALLASの強みや競合優位性はどのような点にあると考えていますか?

建築部材を提供する多くの競合との違いは二つあると思います。

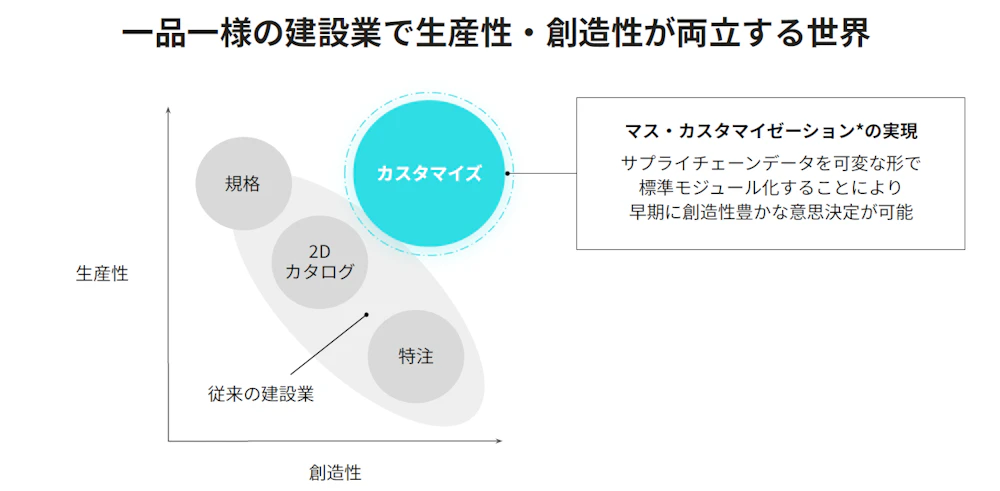

一つは、特注品を扱っているという点。当社では、3D CADを使った技術によってカスタマイズ性を強く押し出しています。一品一様(各プロジェクト固有)な部材であっても品質・コスト・納期(QCD)すべてに優位性を持って対応できるのが強みです。とくに製作金物と呼ばれる金属加工部材には自信があります。

もう一つ大きなポイントは、我々自身で図面を書けるという点です。受注後に詳細図面を起こさないといけないサプライヤー(工場)は、事業者数も人手も減っている状況。そこで我々は、施工会社から受注して詳細図面の作図まで行い、部材の特性を見て相性のいいパートナー工場に製造を依頼します。パートナー工場は、ボトルネックとなる作図工程を省略して受注できるのでメリットが大きく、リファラルでネットワークを拡大してきました。

そもそも建設業界には、建設業許可という法律の壁があります。これ自体が参入障壁と言えますね。当社では建設業許可を取得しました。建設業の現場やプロセスに精通し、さらにテクノロジーを活用するからこそ、部材製造プロセスの標準化を実現できたのです。

――サービスのローンチ後、業界からの反応や評価はどのようなものでしたか?

事業を始めたばかりの頃から、「めちゃくちゃいいね」「すぐにもお願いします」という反応ばかりでした。最初はシステムも整っていなかったので、人力で対応していましたが、社内外に賛同いただける方が増えていき、業界で強く求められている事業なのだと、すぐに実感しましたね。

私も建設業界におりましたので課題を認識していたつもりでしたが、現場の状況は想像以上に深刻でした。スピード感をもって対応しないと間に合わないという危機感も強く感じています。構想以上に現場の課題は深刻だった、というのが、実際に始めてみての感想です。

リアル×テックによるサプライチェーンの最適化で目指すのは「人々の幸せ」

――今後の展望を教えてください。

私たちが目指しているのは、建設業界全体のサプライチェーンを、もっと効率的で、もっと滑らかなものにしていくことです。これまで部材の発注から納品まで、現場ごとにバラバラだった情報や工程を、自社開発のSCM(サプライチェーンマネジメント)システムで一気通貫に管理できるようにしてきました。

今後3年間では、このSCMシステムの高度化をさらに加速させるフェーズに入ります。AIやビッグデータといった技術も積極的に取り入れ、より多くの施工会社や協力工場がシームレスにつながる基盤を構築していきます。今は主にお取引のある企業向けに提供している機能が多いのですが、将来的には、業界全体で活用してもらえるような“共通インフラ”として展開していくことも視野に入れています。

また、数年以内には国外の工場との連携も進めていく予定です。調達の一部を海外から行う動きはすぐあると思いますし、今後は建築・プラントといった中心領域に加えて、対象となる部材や業種も徐々に広げていければと考えています。

さらに、特注部材に対し、量産に近い効率を実現するための「マス・カスタマイゼーション」的な取り組みが一部で始まっています。定期的な発注が見込まれる顧客には、年間需要を踏まえた標準モデルの整備や、供給計画のすり合わせも行っており、今後の進化が期待される領域です。

ーー今あらためて感じている覚悟や思いを教えてください。

我々は、建設業界を本気で良くしていきたいと考えている会社です。でも、最適化がゴールではなくて、その先にある「人々の幸せ」こそが目指すところなんです。

建設業に関わる人たちが、安心して健やかに働けて、本来の創造的な仕事にもっと集中できる。そんな世界をつくるために、これからも挑戦を続けていきます。

BALLASの取り組みに共感いただける方と、投資や採用などさまざまな形でご一緒できたら嬉しいです。