あたらしいインターネット株式会社

生成AIの登場により、私たちの日常にAIがより身近な存在になっている。情報の収集や要約といった処理を瞬時にこなすことで、その利便性を実感している人も多いだろう。

そうした高度な処理能力を持つAIが、ユーザー一人ひとりに最適化された形で機能するサービスが「あたらしいインターネット株式会社」の「Savespace」だ。

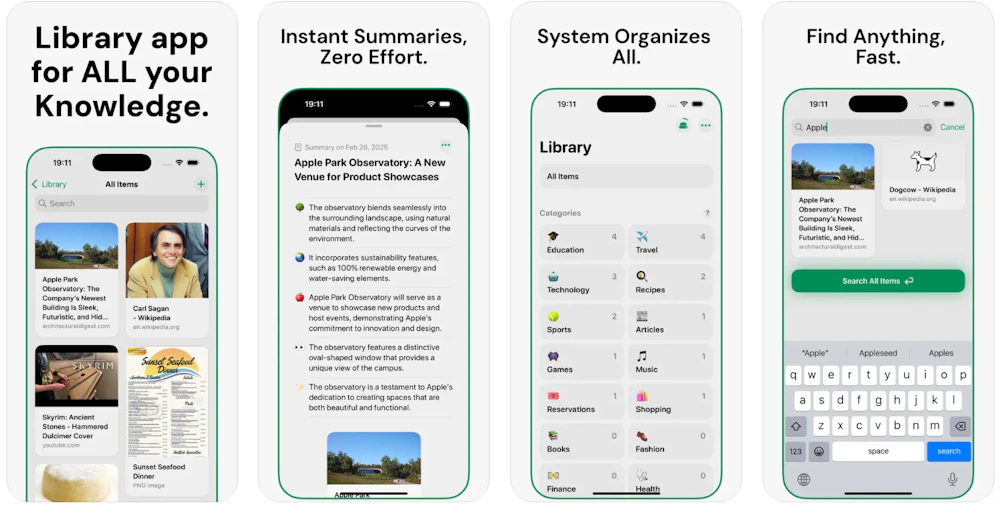

Savespaceは、ユーザーが保存したさまざまな形式の情報を自動で分類・要約してくれるiOSアプリである。URLやスクリーンショット、画像、音声、動画、PDFなど、多様な情報を保存可能。利用者は「ガラクタ箱」のような感覚で気になった情報を放り込み、後から必要に応じて引き出すことができる。

アプリは2024年10月にフリーミアムモデルでリリースされ、現在ではアメリカを中心に、インド、韓国、台湾、ヨーロッパ諸国を含む40カ国以上で利用が広がっている。1GBまでは無料で利用でき、それを超えると5.99ドルで32GBまでの有料プランに切り替えが可能だ。

代表取締役の山内奏人氏は、2016年に15歳で起業したエンジニアであり、2018年にはレシート画像を買い取るアプリ「ONE」を展開。大きな注目を集めた人物である。2023年11月にはWED株式会社の代表取締役CEOを退任し、翌年に「あたらしいインターネット株式会社」を設立した。

2025年4月には、Z Venture CapitalとEast Venturesをリード投資家とする累計約1億円の資金調達を実施。山内氏に、Savespaceの特徴と今後の展望について話を聞いた。

インテリジェントな「ガラクタ箱」で、情報を記憶し整理する

――Savespaceについて教えてください。

山内氏:ユーザーが「覚えておきたい」と思った情報を気軽に保存できる場所として設計しました。各種のストレージサービスやブックマーク機能を一つにまとめたような存在で、入力された情報はAIによって自動で分類・要約されます。

日々の中でふと目にした情報が、後からどのような価値を持つかは予測できません。だからこそ、整理せずともとにかく放り込める「ガラクタ箱」のような形式にこだわりました。レシピや論文、SNS投稿まで、利用者のニーズに応じて多様な使われ方をしています。

当社ではApple IDによるログインのみを採用し、メールアドレス等の個人情報は取得していません。プライバシーを重視した設計です。

将来的には、地図への情報プロットやカレンダー形式での表示など、より直感的な整理方法にも対応していく予定です。

対象ユーザーは今後も個人を想定していますが、人によっては業務に使う場面も出てくるでしょう。公私関係なく日常的に使用する「メガネ」などのイメージで、汎用的な道具を提供していると捉えています。

――今後のプロダクト開発についてお話しください。

今後のテーマは大きく二つあります。

一つは、Savespaceを「思考の記憶装置」として発展させること。例えば、「行きたいレストラン」「作りたいレシピ」「将来建てたい家」など、今すぐに役立たなくても、後で価値を持つかもしれない情報を整理し、いつでも取り出せるようにしたいと考えています。

もう一つは、文房具のように、人間の能力を拡張させる物理製品を生み出すことです。今、考えているのは、「第三の目」のような機能を果たすウェアラブルデバイスで、見たものを記録し、後から映像として振り返ることを可能にするものです。ポケットに入れておけるような、マッチ箱サイズの小型デバイスで、日常の出来事を常時記録する、まさに“フォトグラフィックメモリ”の実現を目指しています。

身近なところでは、家の中で「ハサミをどこに置いたっけ」、買い物途中で「冷蔵庫に卵あったっけ」などと、記憶を確かめたい瞬間が日常無数にあるでしょう。そんなときに必要な映像を取り出せたら便利ですよね。

他にも、例えば技術伝承の文脈で先代の技を記録しておき、気になったときに参照できる、亡くなった親族に出会える、親族が見ていた幼い自分を知れる、といった使い方が考えられます。いうなればアニメのドラえもんのような世界観ですが、私たちの持つ技術で実現できる目算はあり、開発プランの検討を進めています。

パーソナライズ化されたインターネットの世界を形に

――創業にあたって、最も意識したことは。

私自身、技術とは人間の能力を拡張するものであるべきだと考えています。レンズの技術を活用したメガネは人の視覚を補強し、ギアの技術を核にした自転車は人の移動能力を高めてくれました。今回、エンジニアとしての基本に立ち返り、人間の生まれ持った能力を広げる事業がしたいと考えたことが創業のベースにあります。

1社目を経営していたときも、ユーザーに驚きや楽しさを感じてもらえるインタフェースづくりに注力してきた一方、事業そのものが人間の生産性を高めているかという観点では、達成感を得にくい面がありました。正式に退任するまでの約半年間、それまでの経緯を振り返って、「また事業を立ち上げるなら、人間の能力を拡張するサービスを」という思いが強くなりました。

社名を「あたらしいインターネット」としたのは、インターネットの使い方を広げたいと考えているためです。これまでのインターネットは情報検索やニュース、動画などの閲覧を通じて、自分の知らなかった情報を獲得するためのものでした。これに加えて、これからは自分がすでに認知している情報を随時放り込み、必要なときに取り出せる場としても、インターネットを使っていけるはず。それがインターネットの新たな可能性を切り開く鍵になると考えています。

――AIが人の記憶を支える時代に、期待する社会の姿はありますか?

一人ひとりが自分の視点で世界を記録し、AIを通じて深いインサイトを得ることで、より自分に合った情報との付き合い方が可能になります。現状のパブリックなインターネットのあり方とは異なり、各自の価値観に基づいた、プライベートな世界が形成されていくイメージです。そうなると、互いの情報の循環が生まれ、理解や共感を生み、結果として社会の平和につながっていくのではと考えています。

私たちが開発している製品が、その一助となれば嬉しいですし、同じ志を持つ方とともにこのビジョンを実現していきたいと思っています。