株式会社miive

Visaカードとアプリを活用したポイント型の福利厚生プラットフォーム「miive(ミーブ)」を提供する株式会社miiveは、シリーズB 1stラウンドにおいて、DNX Venturesをリード投資家とした第三者割当増資と、金融機関からの融資を含む総額約15億円の資金調達を実施した。累計調達額は約25億円に達する。

今回の調達は、エクイティによる第三者割当増資とデットファイナンスの組み合わせで構成され、金融機関にはあおぞら企業投資、三井住友銀行、北國銀行、みずほ銀行、十六銀行が参画している。

同社は2022年のサービス提供開始以来、大手企業から中小企業まで数百社以上に導入されている。今回の調達資金は、採用・組織強化、プロダクト開発、新ソリューションの市場浸透に投資される。

代表取締役CEO栗田廉氏とCOO鈴木貴丸氏に、事業の核心と今後の展望を聞いた。

「使われない福利厚生」への違和感から生まれたサービス

――御社の取り組む事業について教えてください。

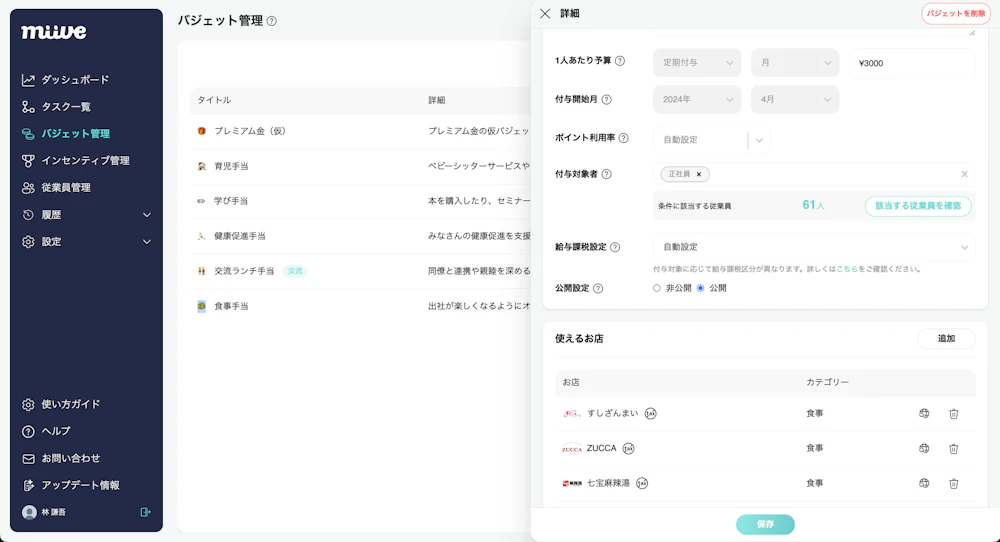

栗田氏:私たちは、Visaプリペイドカードとスマートフォンアプリを通じ、全国どこでも福利厚生を利用できるサービスを提供しています。企業は利用できる店舗や使い方を設定してポイントを付与し、従業員は専用カードで決済するだけでポイントを利用できます。

ビジネスモデルとしては、企業からいただく月額のリカーリング収益がメインです。加えて、フィンテック企業でもあるため、従業員が使えば使うほどVisaから決済手数料が入る仕組みになっています。

――企業が導入を決める理由について教えてください。

鈴木氏:大きく3つの理由があります。1つ目は、従業員に日常的に使われ、満足度が非常に高いからです。

これまでの福利厚生サービスは、「保養所に安く泊まれる」「映画が安く見れる」といった割引タイプのものが一般的でした。これらは利用者が偏っている上に、年に一度使われるかどうかで、効果を実感できるものではありませんでした。

miiveなら、カードとアプリを通じた使いやすいかたちで、日常的に会社独自の制度を利用できるからこそ、制度本来の目的を達成することができます。

2つ目は、運用負担の削減です。例えば交流手当の場合、従来は人事担当者が新入社員のウェルカムランチや部署間交流ランチの予算を、スプレッドシートやエクセルで管理する必要がありました。

また、誕生日祝い金を支給している会社では、その月ごとに対象者が何人いるか調べ、ギフトを送る住所を確認し、カタログを発注するといった作業が発生します。こうした属人的な運用が各所に残っていたのです。

miiveであれば、利用できる店舗や金額の設定を柔軟に行えるため、このような管理者側の手間を大幅に削減できます。

最後に、人事制度改革との連動です。昨今、大手企業を中心に人事制度の刷新やパーパス経営の見直しが進んでいます。ところが、福利厚生制度だけは従来の終身雇用型から変わっていないという課題を抱える企業が多いのです。

例えば、ジョブ型雇用でパフォーマンス評価を導入した企業でも、福利厚生の支給額は子どもの数や扶養家族の数といった家族構成で決まっているケースがあります。

こうした矛盾を解消し、全従業員がそれぞれのライフスタイルに合った形で福利厚生を利用できるようリデザインしていく。会社の人事方針と整合性のある福利厚生の実現をお手伝いするケースが増えています。

多様な業種で活用が進む——利用率90%の実績

――導入企業の特徴や活用事例を教えてください。

鈴木氏:業種に大きな偏りはありませんが、業種ごとに特徴的なユースケースがあります。

例えばコロプラ様やレオパレス21様のような企業は、人的資本を事業成長の源泉と捉え、社員一人ひとりのパフォーマンス最大化に向けた投資に積極的です。こうした企業では、カフェテリアプランと呼ばれる自由度の高い福利厚生設計を実現し、人的資本投資のビジョンに沿った活用をされています。

IT企業では、出社回帰の施策としても活用されています。出社が楽しみになるよう、オフィス近くの商業施設や飲食店で食事補助が出るように設定し、離職率改善につながったケースもあります。また、採用や人材確保で困っている企業では、短期離職を防ぐためのインセンティブとして活用いただいています。

小売・飲食業界では、社員割引をmiiveで実現するケースが多いですね。例えば、新幹線の車内販売やキオスクを運営するJR東海リテイリング・プラス様のケースです。同社では従来、社員割引の適用時にレジ担当者が手作業で処理する必要があり、大きな負担となっていました。

miiveを導入したことで、従業員がカードで決済するだけで自動的に割引が適用されるようになり、運用負担を削減できました。同時に、JR東海グループの一員としての帰属意識を高める効果も期待しています。

製造業では、長期雇用を前提とした福利厚生が根付いています。誕生日祝いや子どもの入学祝い金などを支給する企業も多くあります。従来はカタログギフトを発注して送付していましたが、「欲しいものがない」と捨てられてしまうことも少なくありませんでした。

miiveなら、従業員が本当に使いたいものを自由に選べます。運用の手間を削減しながら、満足度の向上も実現できるのです。

――利用率や継続率の数字が非常に高いですね。

鈴木氏:月次利用率は約90%で、導入企業の月次継続率は99.57%です。大手企業の福利厚生の平均利用率が年間で2、3割と言われる中、miiveは月次で9割以上が利用しているため、圧倒的に使われています。

先日8000人のユーザーに満足度調査を実施したところ、「miiveがなくなったら残念」と答えたユーザーが全体の約9割に上りました。SaaSサービスとしても非常に高い評価をいただいていると考えています。

人的資本投資への注目度が高まる市場環境

――創業の経緯を教えてください。

栗田氏:学生時代に就職活動をしていた時、福利厚生に対して大きな違和感を感じたんです。「これ、使うかな?」と思うようなメニューが並んでいたり、使うまでの手間がかかりそうだったり。そもそも福利厚生として、これで良いのかという疑問がありました。

業界全体を調べていくと、構造的な課題が見えてきました。働く環境が大きく変わっているのに、求められる福利厚生の形は30年間ほとんどアップデートされていなかった。特に、従来の福利厚生は終身雇用を前提としたモデルで、会社が従業員の土日まで支援するような、いわば家族経営的な発想でした。

こうした状況を変えるには、毎日の食事やチームでのコミュニケーションなど、日常的に会社からの支援を感じられる仕組みが必要だと考え、決済カードという形にたどり着きました。

創業期はコロナ禍の真っ只中で、リモートワークが根付いたタイミングでもありました。オフィス内で完結していた福利厚生ではなく、従業員がどこで働いていても福利厚生を享受できることが求められていた。Visaと提携することで、どこでも、いつでも使える利便性を実現したんです。

――創業から3年が経ち、市場環境はどう変化しましたか。

栗田氏:大きく変わったのは、企業の福利厚生に対する意識です。人的資本投資という言葉は3年前から出ていましたが、今まで以上に企業の関心が高まっていると感じています。

背景にあるのは、労働市場の構造変化です。転職市場が日本でも主流になり、人材の流動性が高まりました。同時に少子化も進み、働き手の獲得競争が激化しています。こうした中で、企業は自社をいかに魅力的に見せるか、優秀な人材をいかに引き留めておくかが経営の重要課題になってきました。

実際、私たちへの問い合わせ内容も変化しています。創業当初は「コスト削減」の観点からの相談が多かったのですが、最近は「採用力強化」や「離職率改善」といった人材戦略の文脈での相談が増えています。多くの企業がこの課題に向き合わざるを得ない状況になってきており、福利厚生への投資の重要性は年々強まっている実感があります。

資本を活用した経済圏拡大——保険、旅行との連携も視野に

――今回の資金調達の目的と、投資家との連携について教えてください。

栗田氏:今回の調達は、採用と組織強化が最大の目的です。この3年間はプロダクトに向き合うフェーズでした。お客様の課題は何か、私たちはどんな価値を提供できるのか。それを探り、磨き込む期間だったと言えます。

ようやく、お客様に対してどういう価値提供ができるかが明確になりました。導入企業の高い利用率や継続率が、その証明だと考えています。今後は、これをどれだけ早く、広く展開できるかというフェーズに移ります。そのために必要なのが、組織の拡大です。現在20名程度の組織を、1年で60名規模まで拡大する計画を立てています。

また、今回リード投資家として参画いただいたDNX Venturesは、SaaSについて知り尽くした投資家です。今の私たちのフェーズで押さえるべき勘どころや、事業計画の立て方、組織の作り方など、非常に的確な目線をいただいています。単なる資金提供者ではなく、事業の成長を共に考えるパートナーとして、大きな力になっていただいています。

――今後、投資家や他企業との連携で実現したいことはありますか。

栗田氏:株主や事業パートナーに期待する部分としては、経済圏の拡大です。私たちの事業は、福利厚生とフィンテック、どちらの側面から見ても、経済圏をどれだけ広げられるかが勝負だと考えています。

具体的には、福利厚生として人気のあるコンテンツをいかに確保できるか。そのために、株主を巻き込んで経済圏を作っていく戦略は非常に合理的です。実際、既存プレイヤーの動きを見ても、この戦略の有効性がわかります。

最近の動きで言えば、第一生命がベネフィット・ワンと組んで福利厚生と保険を掛け合わせた取り組みが話題になりました。また、業界3位のイーウェルという福利厚生会社は、医療系企業とのシナジーを狙ってM&Aで買収されています。四大生保がそれぞれどの福利厚生プレイヤーと組むか、という動きも活発化しています。

このように、福利厚生業界は大手資本が参入しやすい領域です。保険、旅行、ヘルスケアなど、相性の良い業界は数多くあります。私たちも資本を活用しながら、戦略的なパートナーシップを築いていきたいと考えています。

T2D3を超える成長ペースで、働く人の幸せを実現する

――今後の成長戦略と目標について教えてください。

栗田氏:向こう3年は、miiveというプロダクトで福利厚生市場を取り切ることに集中します。市場規模も大きく、私たちがベストなソリューションを提供できると確信しているためです。成長戦略としては、オーガニックな成長だけでなく、ビジネスデベロップメントやアライアンスも組み合わせていきます。

プロダクト面では、より多様な顧客ニーズに応えるため、サービスラインナップを細分化していきます。定常的にポイントを付与して日々のコミュニケーションに活用したいお客様には「miive食事補助」のようなプラン、年に1回記念日にショットでポイントを渡すだけで良いというお客様には「miiveインセンティブ」といった、特定のユースケースに絞ったより安価なバージョンを提供する予定です。

もう一つの大きな動きとして、「miiveクーポン」の強化を予定しています。既存の福利厚生プレイヤーであるベネフィット・ワンやリロクラブは数万種類のクーポンメニューを揃えていますが、実際に使われているのは上位30種類程度で全体の8割を占めています。つまり、メニューの数自体が価値になっていなかったんです。

私たちは人気のあるメニューだけを数十種類に絞り、よりお求めやすい価格で提供します。miiveという本体プロダクトがあるため、クーポンは販路拡大や認知獲得の位置づけで展開できます。

さらに重要なのは体験です。既存サービスではクーポンコードを打ち込んだり割引券をレジで見せたりする必要がありましたが、miiveカードで決済したら自動的に割引が適用される。「気づかない間に割引されていた」という体験を実現します。

定量的な目標としては、SaaSの理想的な成長カーブと言われるT2D3を掲げており、現在そのラインに乗っています。売上は1億円を超えています。

海外展開についても将来的にはやりたいと考えていますが、3年以内の優先事項ではありません。まずは国内市場を取り切ることに全力で集中します。

――最後に、今後の展望と意気込みをお聞かせください。

栗田氏:この市場は、これまでほとんどIT化されてきませんでした。しかし蓋を開けてみれば、全ての働く人に関わる、業種も雇用形態も問わない、とてつもなく大きな可能性のある市場です。

従来の福利厚生は、会社がせっかくお金をかけていても、それが社員に届いていませんでした。構造的におかしかったと思うんです。私たちがそれを繋ぎ直すことで、働く人たちがよりポジティブに働ける世界を実現できると確信しています。

会社からの支援をより身近に感じられるようになれば、「いい会社だな」と思えるはずです。様々なライフステージの人が、それぞれ必要な支援をタイムリーに、シームレスに受け取れる。一緒に働く人たち同士が密につながり、その組織の一員であると強く感じられるようになれば、少しでも幸せに働ける世界が実現できます。

世の中で働かない人はいません。AI時代になっても、それは変わらないでしょう。生きることイコール働くだとしたら、福利厚生は働く人だけでなく、その先にいる家族にまで幸せを及ぼすものだと考えています。お父さんやお母さん、子どもたちが幸せそうに働いているのを見たら、周りの人も嬉しくなる。それぐらいのポテンシャルを秘めているのがこの領域です。

市場の面白さだけでなく、社会的意義の大きさを強く感じながら、メンバー一丸となって取り組んでいきます。

.webp?fm=webp&fit=crop&w=1920)