コミューン株式会社

コミューン株式会社は、シリーズCラウンドにおいて40億円の第三者割当増資および15億円のベンチャーデットによる借り入れを実施し、合計55億円の資金調達を完了した。

第三者割当増資では、既存投資家であるファーストライト・キャピタル、DNX Ventures、Z Venture Capital、ジャフコ グループの4社すべてからの追加出資に加え、日本グロースキャピタル投資法人(野村スパークス・インベストメント株式会社が運用)、JPインベストメント、日本郵政キャピタルより新規出資となった。

ベンチャーデットについては、Flex Capital(Fivot)、SBI新生銀行、静岡銀行、JA三井リース、商工組合中央金庫、福岡銀行から借り入れを実行している。

同社は「あらゆる組織とひとが融け合う未来をつくる」をビジョンに掲げ、信頼を核にして顧客・従業員の力を企業活動のさまざまなアクションに活かすコミュニティ事業を展開中だ。

現在170〜180名の社員を抱える同社は、前回資金調達(2021年9月)以降、MRR(月次経常収益)600%成長を達成している。2024年より本格展開した米国市場では前年比490%成長を記録した。同社のコミュニティには累計100万人以上が登録し、500万件以上の声が集まっている。

今回のインタビューでは、代表取締役CEOの高田優哉氏に、信頼起点経営の全体像から今回の資金調達に込めた思い、そして今後の展望まで詳しく話を伺った。

社会変化を背景に広がる「信頼起点経営」の必要性

――御社の事業概要について教えてください。

高田氏: 我々は企業がお客さまや従業員との信頼関係を構築し、その信頼を事業成長に活かす「信頼起点経営」を支援している会社です。

現在の主力サービスは、企業向けのコミュニティプラットフォーム「Commune」となっており、企業とお客さま、企業と従業員が直接コミュニケーションを取れる場を提供しています。

業界を問わず大手企業を中心に幅広く導入されており、お客さまの声を商品開発に活かしたり、従業員同士の知見共有を促進したりといった用途で活用されているのが現状です。

――信頼起点経営を重要視されている背景について伺いたいです。

信頼起点経営とは、企業がお客さんや従業員から信頼を得て、その信頼を事業の成長に活かしている状態のことを指しています。現在の多くの企業は、せっかく信頼を獲得しても、それを事業成長に活かしきれていないというのが実情です。つまり、信頼を獲得してそれを売上向上に繋げるまでのどこかで「詰まり」が生じているわけです。

企業は利益を追求する中で、時として短期的な利益を優先し、お客さんや従業員への対応が雑になりがちです。しかし、誠実に振る舞って信頼を獲得する方が、実は最も収益性が高いということを証明できれば、すべての企業が自然と信頼を重視するようになるはずだと考えています。

つまり、「信頼を大切にすることが一番儲かる」という経済合理性を示すことで、社会全体の企業行動を良い方向に変えられると確信しているわけです。

――現在提供されているコミュニティサービスの強みはどこにあるのでしょうか。

当社の強みは2つあると考えています。1つ目は、ノーコードでコミュニティサイトを作れること。デザインを様々な形で自社に合わせて簡単に作れるため、業界を問わず幅広い企業様にご利用いただいています。

2つ目は、企業とお客様、企業と従業員が直接やりとりできる環境を提供していることです。これは一見当たり前のようですが、実は非常に困難で、ほとんどの会社ができていないのが現実です。

例えば、店舗型ビジネスでは、最終的な顧客体験を握っているのはパートやアルバイトの方々になります。しかし、人事データベースに登録されておらず、Teamsのアカウントも持っていない場合が多い。その人たちにどうやって企業のビジョンを伝え、カスタマーエクスペリエンス向上のために頑張ってもらうかは、多くの企業で課題となっているのが現状です。

企業と個人の直接的なやり取りを可能にし、同じ方向を向いて未来を作ることができる基盤の提供こそ、当社への評価をいただいている最も大きなポイントだと感じています。

可視化から創造まで、信頼を事業成長につなげる独自メソッド

――信頼起点経営を実現する4つのプロセスについて詳しく教えてください。

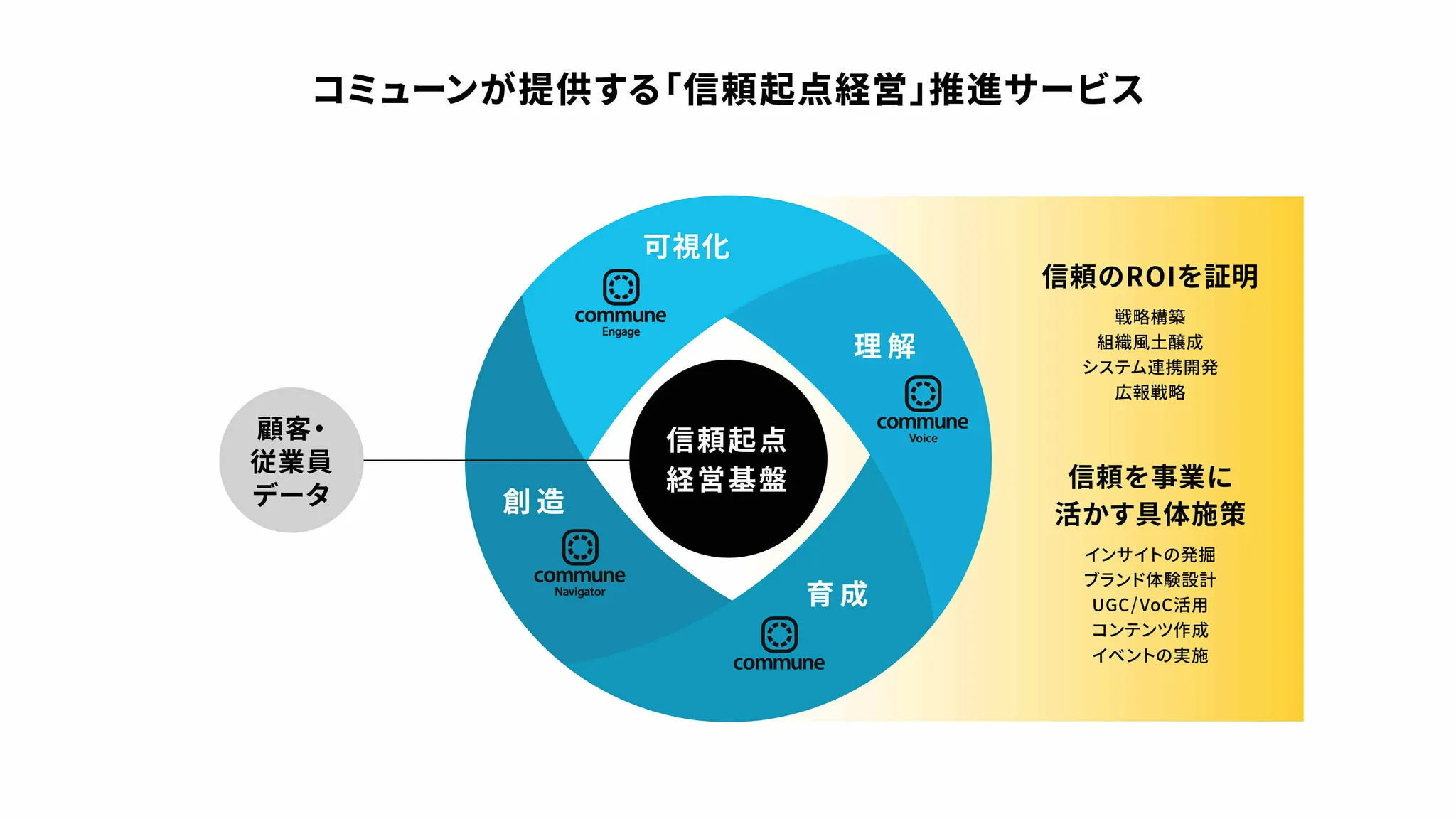

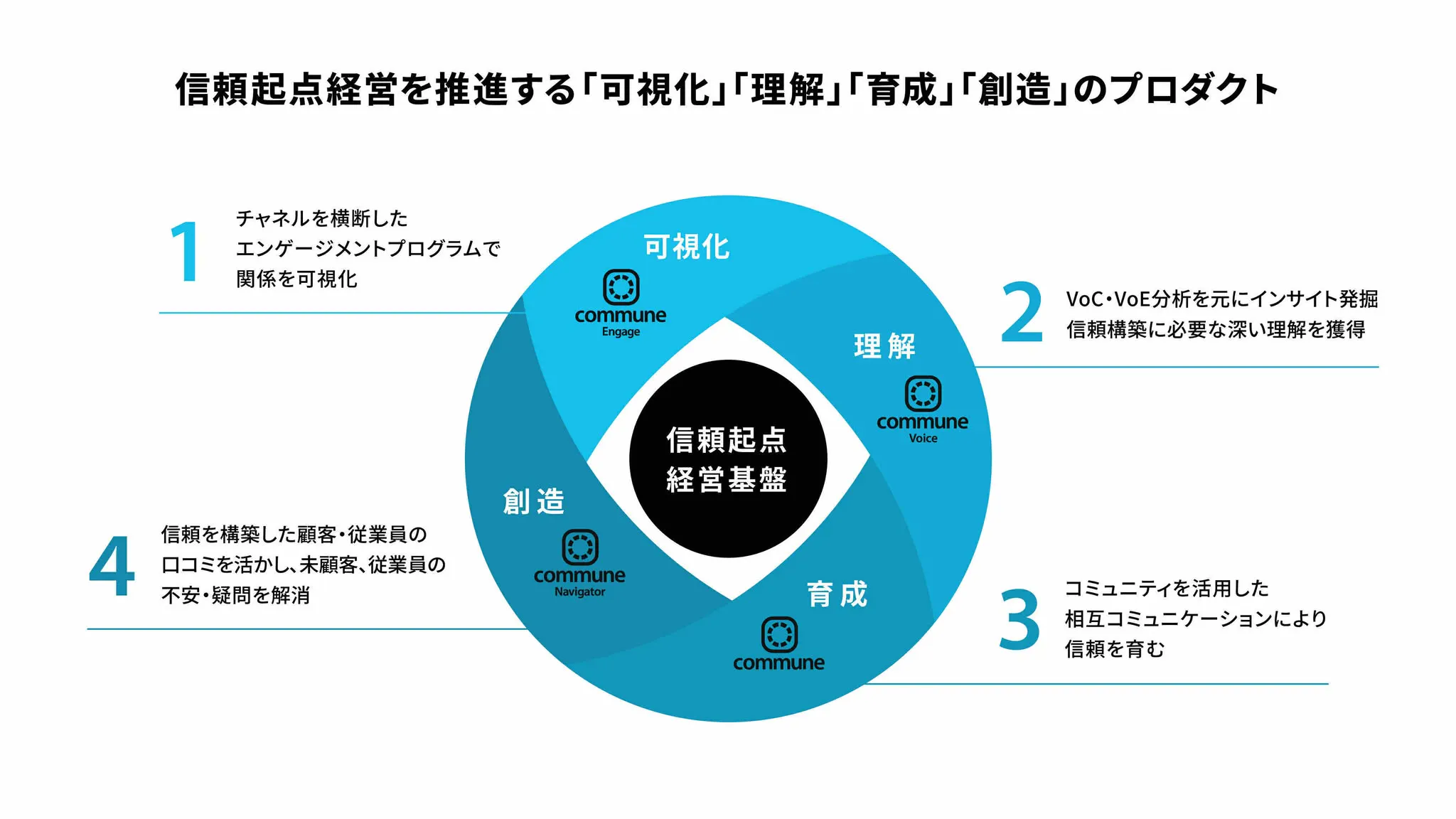

信頼起点経営は「可視化」「理解」「育成」「創造」の4つのプロセスで実現していく構造になっています。

まず「可視化」では、多くの企業で見えていないお客さま自体を把握することから始まります。例えば、コーヒーを購入する消費者がいても、メーカーは誰がどのような理由で自社商品を選んだかを認識できていません。本来は購入者の属性や選択理由を知るべきだと考えています。

「理解」では、可視化したデータから、どうすれば顧客や従業員の信頼とロイヤルティを高められるかを分析していく段階です。

「育成」では、その分析結果に基づいて信頼関係を構築していく期間になります。コミュニティは、この育成プロセスで最も力を発揮する領域となっています。

「創造」では、高まった信頼とロイヤルティを活用し、新規顧客や従業員、社会一般への影響を広げていくことが目標となります。信頼を事業成長のドライバーにするためには、この創造プロセスが不可欠だと認識しています。

――今回発表された新プロダクトについて詳しく教えてください。

今回発表した新プロダクトは、先ほどの4つのプロセスそれぞれに対応したものとなっています。

「可視化」の領域では「Commune Engage」をリリース予定です。これは、顧客や従業員の行動データを統合して、企業との信頼関係がどの程度深いかをリアルタイムで数値化できるプラットフォームです。

「理解」では「Commune Voice」を提供する予定です。顧客や従業員から集まる声をAIが分析し、信頼関係に影響する要因を特定して、改善すべきポイントを効率的に把握できるツールとなっています。

「創造」の分野では「Commune Navigator」を2025年冬にリリース予定です。これは、既存のファンから得た知見を活用して、新規顧客との信頼構築をAIがサポートするエージェントです。

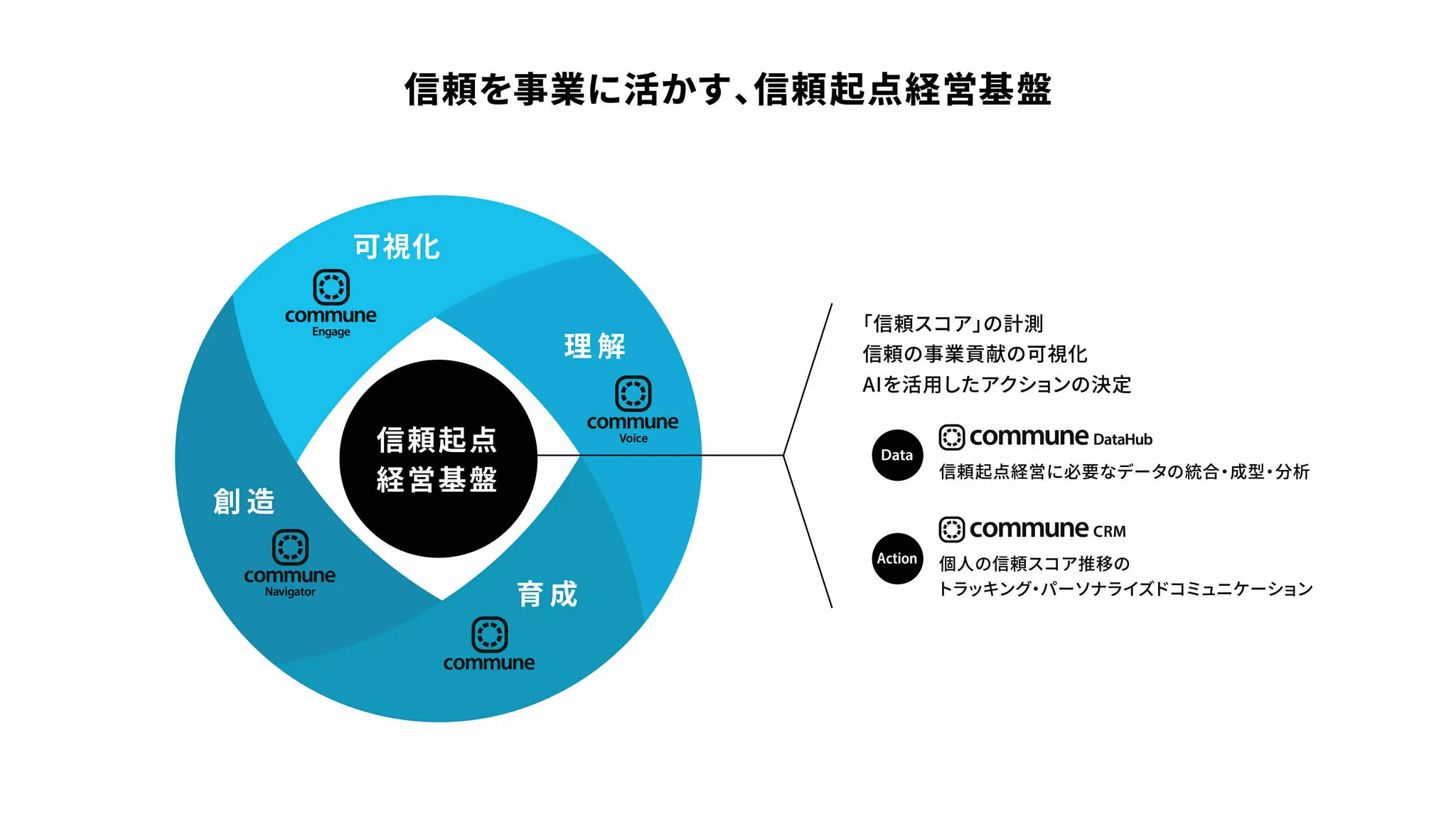

これらを統合管理する基盤として「信頼起点経営基盤」も構築中です。信頼度の変化を追跡し、適切なタイミングでのアプローチをAIが自動で提案・実行するシステムで、2026年春頃のリリースを予定しています。

なお、「育成」については既存の「Commune」が引き続き中核を担うことになります。

大手企業を中心とした導入が進む理由

――どのような社会変化が信頼起点経営の必要性を高めているのでしょうか。

我々がサービスを構想したのが2018年で、コミュニティサービスについては2019年2月に有料版をリリースしました。当初は「コミュニティって大切だよね」という価値観を持った企業から導入が進んでいった経緯があります。

しかし、この5〜6年の間で大きく変わったのは、価値観ではなく「やらなければいけないから」という必要性に迫られて導入する企業が大幅に増えたことです。

特に大きな社会変化が3つあります。1つ目は人口減少の問題です。毎年80万人、90万人という人口が減っており、これは浜松市や練馬区が丸ごと消えるほどの規模になります。新規顧客の獲得が困難になっているため、既存顧客一人ひとりがより重要になっているわけです。

2つ目は働き手の減少です。日本は100人の人口のうち働き世代が56〜57人しかおらず、これはG7で最も少ない状況となっています。少ない人数で成果を出すためには、これまで十分に活用できていなかったお客さまの力を借りる必要があるということです。

3つ目はスマートフォンの普及です。情報発信のコストが劇的に下がり、個人が企業並みの影響力を持てるようになりました。企業にとって、一人ひとりのお客さまや従業員の力を活用する重要性が格段に高まっているのが現状です。

――導入企業にはどのような傾向がありますか。

企業規模では、日本を代表する大企業の導入が非常に多くなっています。大企業は新規顧客の獲得が困難になっており、認知度向上の施策は十分実施済みという状況です。一方で、既存顧客のリピート購入や継続利用を促進する施策については課題を感じている企業が多く、そこでコミュニティの活用が注目されているためです。

業界別では、顧客向けと従業員向けで傾向が異なってきています。顧客向けコミュニティは、お客様の力を借りやすい領域での活用が進んでいる状況です。メーカーやリテール業界、複雑なソフトウェアなどでは、ユーザー同士の相談に大きな価値があるからです。

従業員向けコミュニティは、一人ひとりの社員が顧客体験に与える影響が大きい企業での活用が多くなっています。例えば丸亀製麺様のような店舗型ビジネスでは、実際にサービスを提供する現場スタッフが顧客体験を決定するため、彼らが企業ビジョンを理解し、最新情報を把握していることが重要になるわけです。

55億円調達で信頼の定量化技術を確立へ

――今回の調達資金使途について教えてください。

今回調達した資金は、信頼起点経営を実現するための2つの核心技術開発に集中投資していく方針です。

1つ目は「信頼への投資効果の定量化技術」になります。これまで感覚値や定性評価に留まっていた信頼の価値を、ROI(投資収益率)として数値化する技術を開発していく予定です。企業ごとに「信頼スコア」を定義し、それが事業成長にどう寄与するかを計測できるようにしていきます。

2つ目は「信頼構築から事業成果創出までの実行技術」になります。既存のCommuneを「育成」の中核として拡大しつつ、他のプロセスを担う新たなソリューション開発を進めていく計画です。

また、VoC分析やブランド体験設計、イベント実施など、信頼構築から事業成果創出までを体系化し、再現可能な手法として確立していく方向性となっています。現在、当社の顧客企業の25%以上がコミュニティ運営支援やVoC分析などの複数サービスを組み合わせて利用しており、これらプロフェッショナルサービスの導入件数は前年比190%増加している状況です。

――資金調達で重視されたポイントはありますか。

既存投資家全てから追加出資をいただくことにこだわりました。我々が信頼起点経営を提唱している以上、我々自身がステークホルダーから信頼されていることが前提として重要だと考えているからです。これは、我々の事業が既存顧客を重視することと同じ考え方になります。

新規投資家については、それぞれ異なる意図で選定しました。長期的な視点でサポートいただける投資家や、地方展開において全国ネットワークを持つ投資家など、我々のビジョン実現に必要なケイパビリティを持つ方々に仲間になっていただいた形です。

信頼が経済合理となる未来へ

――IPOについてはどのように考えられていますか。

IPOについては、条件的には上場した方が良いタイミングだと思っています。ただし、IPO自体を目的にして経営はしていないというのが基本的なスタンスです。

あくまでビジョンの実現と信頼起点経営の普及のために意思決定をしていく方針となっています。今すぐの上場は、ビジョン実現の確率やスピードにネガティブな影響を与えるリスクがあると考えているためです。

公開企業として社会の期待に応え、事業を伸ばしていくには、まだ我々の自力が足りないと感じています。腰を据えて時間をかけて取り組むべきフェーズだと認識しているところです。

――今後実現していきたい社会について教えてください。

信頼起点経営について、多くの方に知っていただきたいと思っています。私は岩手県の小さな村の出身で、両親は中卒・高卒で、日々労働者・消費者として勤勉に働いている人たちです。

そういう人たちにとってより良い社会を作るには、働く先の会社や購入する商品を作る会社が、従業員や顧客に対して信頼を重視するようになることが重要だと考えています。多くの働く人々や消費者にとって、より良い環境が整うことを目指しているところです。

我々は、社会を良くすることと収益性の両立ができると考えており、誠実で信頼を大切にすることが最終的に最も収益性が高いということを証明したいと思っています。

今回の投資家の皆さんも、この価値観に共感してくださいました。我々だけでなく、多くの方と一緒にこの世界を実現していきたいと考えています。