株式会社Shippio

貿易DXを推進する株式会社Shippioは、シリーズCラウンドにてDNX Venturesをリード投資家とし、新たに鈴与、New Commerce Venturesなどを引受先とした18.7億円の第三者割当増資、および金融機関からの融資など13.7億円を合わせ、総額32.4億円の資金調達を実施した。前回のシリーズBラウンドから約3年ぶりの調達となる。

同社は国際物流プラットフォーム「Shippio Platform」を展開し、貨物船の自動トラッキングや関係者間のコミュニケーション、貿易データの分析などを一元化するDXサービスを提供している。2022年のシリーズB調達以降、事業は急拡大を遂げている。

今回調達した資金は、AIを活用したプロダクト開発、M&Aを含む事業拡大、組織強化に充当し、2030年までに日本発着貨物の30%をShippio Platformで取り扱うことを目指す。

代表取締役CEOの佐藤孝徳氏に、事業の現状と今後の展望を聞いた。

ボラティリティ高まる国際物流市場、DXの必要性が加速

――御社の取り組む事業について、改めて教えてください。

佐藤氏:我々は国際物流や貿易という領域のスタートアップです。日本は島国ですから、輸出入がなくならない。BtoBであれBtoCであれ、食品や衣服、スニーカーなどは海外から輸入されますし、テスラの車一台作るのに必要なバッテリーの原料が日本から輸出されたりもしています。すべての産業の根幹にあるサプライチェーン、特に国際物流という領域のデジタル化を進めることで、多くの産業にインフルエンスしていこうという会社です。

会社をつくったのは2016年で、今10年目に入りました。この間、コロナ禍やウクライナ問題、紅海危機、そして最近ではトランプ関税と、非常に変化の幅が大きいマーケットになっています。実際、グローバルサプライチェーンストレスインデックスを見ても、この10年間で国際物流を取り巻く環境の不確実性は大きく高まっています。

変化の幅が大きいということは、タイムリーに対応していかなければなりません。にもかかわらず、この業界は非常にデジタル化が遅れています。事業領域ごとのDXの取り組み状況を日米で比較すると、アメリカでは各領域でまんべんなく取り組みが進んでいる一方、日本ではサプライチェーンという領域が大きくビハインドしている。このギャップを埋めることが、我々のビジネスチャンスになっています。

――業界が抱える課題の背景には、何があるのでしょうか。

すべての課題の根源にあるのは、アナログなワークフローです。具体的にはベタ打ちのメールや電話での「あれどうなってますか」という伝言ゲーム。最悪の場合はファックスという世界。電話もメールもファックスも、データは残りません。コミュニケーションコストや管理コスト、見える化のコストが非常に高いんです。

なぜ今まで問題になってこなかったのかというと、人が対応してきたからです。高度経済成長期や30年、40年、50年前は、それぞれ必要なところに人がいて、貿易業務に詳しい人たちがそれぞれの頭の中で処理してきた。課題が課題として顕在化されてこなかったという時代背景があります。

一方で足元では、明らかに人が減っています。特に物流業界に行きたいという若手や中堅は減ってきていますし、せっかく採用できても人材の流動性が上がっているので簡単に辞めてしまう。知見もなかなかたまらないし、オンボーディングにも時間がかかる。その一方で、デジタル化の流れはもう止められない状況になっています。

加えて市場規模も拡大しています。2016年から2024年で通関許可件数が8倍に増加するなど、ECの興隆により輸出入量は増大しているんです。

4つのサービスで上流から下流まで網羅するプラットフォーム

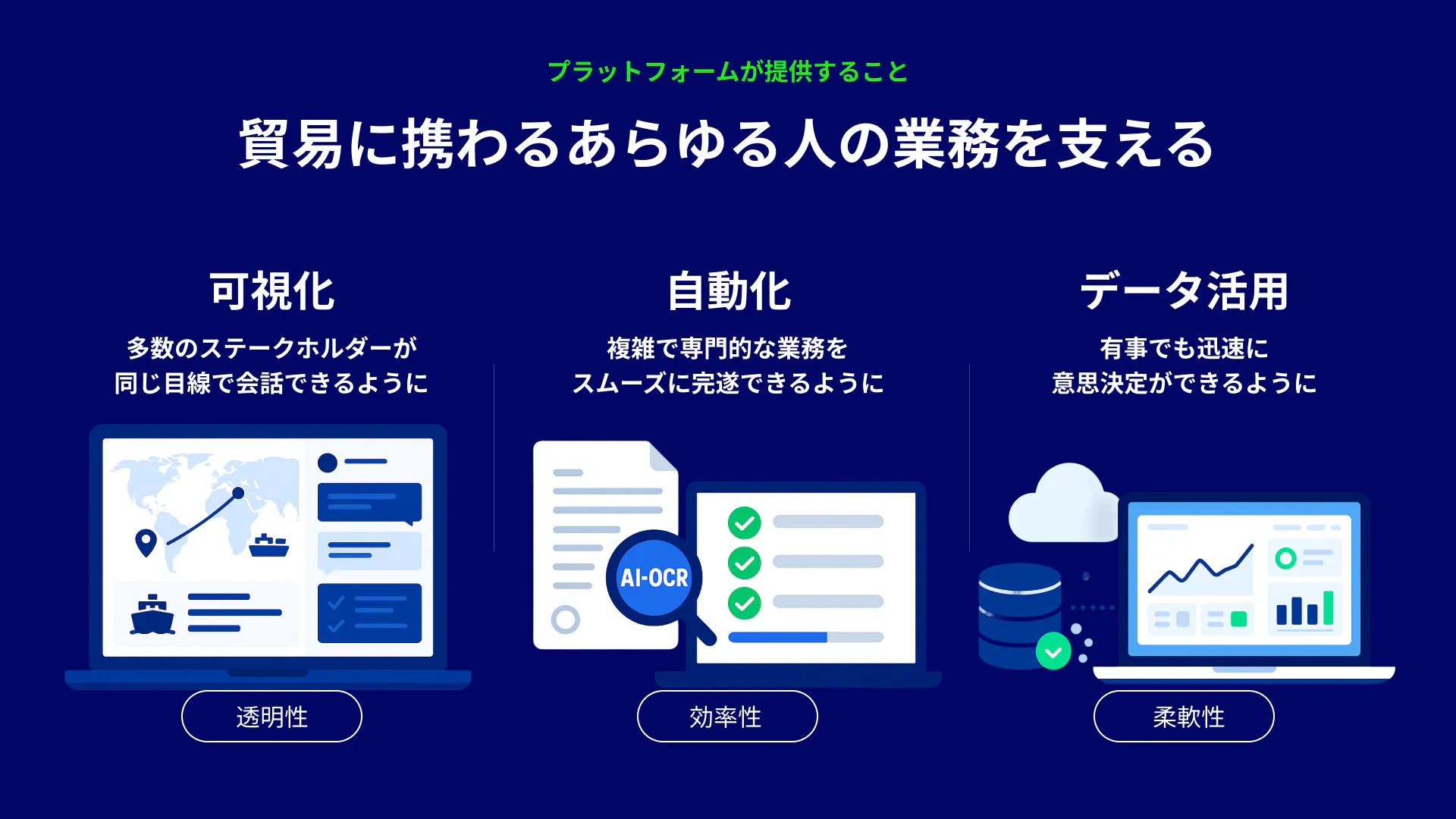

――Shippio Platformの特徴を教えてください。

現在、4つのサービスを展開しています。「Shippio Forwarding」は、我々自身がフォワーダー(貨物輸送手配業)の免許を取ってデジタルを活用しながら物流事業そのものも行っているサービスです。不動産SaaSの会社が不動産の売買や仲介もやっているように、実業も手がけているイメージですね。

「Shippio Cargo」は、荷主である製造業や小売、卸し、商社のお客様が複数のフォワーダーを使っている場合に、それをまとめてクラウドで管理したいという要望から生まれたSaaSサービスです。ダッシュボード機能や貨物線トラッキング、社内外関係者とのチャット機能などがあります。

「Shippio Works」と「Shippio Clear」は物流事業者向けのサービスです。これまでアナログだった業務のデジタル化を支援するもので、特にShippio Clearは通関業務のAIサービスとして、今年9月にリリースしたばかりですが、非常に好評を得ています。

この4つのサービスが相互に連携することで、上流から下流まで必要な機能が網羅的に備わっている。これが当社プラットフォームの強みです。

――貴社のプラットフォームが選ばれる理由は何でしょうか。

10年やってきて、豊田通商、双日、アイシン、明治、YKK APといった日本を代表する企業にご利用いただくようになりました。また、物流事業者では鈴与、ヤマタネ、三井物産グローバルロジスティクスといった企業への導入が進んでいます。

物流というのは、そんなにツールを簡単に変えたくない領域なんですよ。何かあったら困りますから。新しいチャレンジはなかなかできない中で、「あの会社が使っているなら試してみよう」という形で、実績が信頼につながって伸びてきていると思います。

もう一つは、貿易という領域は非常に複雑で関係者が多いため、一つのファンクションだけでは完結しきらないということです。例えば入札だけ便利になっても、貨物の位置情報だけ見えるようになっても、前後に必要なプロセスがある。サプライチェーンですから、すべてがつながっていて、単発の機能提供では価値を感じづらいんです。

そういう意味で、上流から下流まで手が届く状態になっている当社のサービスは、各社に選んでいただきやすいのだと思います。

SaaS一辺倒からの転換、実業参入で壁を突破

――創業以来、直面してきた課題をどう乗り越えてきたのでしょうか。

一番の課題は、10年前はまだSaaSの黎明期で、貿易業界や物流業界にSaaSプロダクトを浸透させていくのが非常に大きなハードルだったことです。

当初はSaaS一辺倒で攻めようとしましたが、産業的にはまだ導入するには早かった。そこで少しアプローチを変え、我々自身がフォワーダーの事業免許を取って、直接参入することにしました。2018年から実業に参入し、実際に自分たちで手を動かして得た知見をプロダクトに落とし込んでいく。過去7年ほど、このアプローチを続けてきています。ここが大きな壁を乗り越えたポイントの一つです。

もう一つは、老舗企業のM&Aです。2022年に協和海運という社歴60年を超える通関会社を傘下に収めました。日本のスタートアップはテック企業を買収することが多い中、あえて老舗でお客様とのつながりやオペレーションを持つ会社を選び、そこにテクノロジーを掛け合わせていきました。

結果、M&A後2年半で、協和海運の取引量は6倍になりました。人員は2、3人しか増やしていないので、1人当たりの業務効率も圧倒的に上がった。DXの力はこれだけ実証できるものだと考えています。クリティカルなトラブルは、M&A後一度も起きていません。

M&A直後の2022年と3年後の全社総会を比べると、雰囲気も大きく変わりました。業績も伸び、社歴60年の会社とは思えない成長やカルチャー変革をもたらすことができた。スタートアップによる老舗企業のリバイバルという選択肢も、今後はあるのではないかと思います。

このM&Aにより、業界からも注目されるようになりました。「Shippioが老舗の協和海運と一緒になったらしい。しかもShippio側が買ったらしい」となると、また新たな人たちと話せるようになる。この実業×テックというアプローチが、一貫して10年間追求してきたものです。

――シリーズB以降、急成長を遂げた背景には何があるのでしょうか。

一番は、人手不足に対する切迫感が大きくなっていることです。それから10年も経つと、スマホ前提の世界になり、インターネットに対する理解が社会全体で上がってきました。エクセルでベタ打ちで管理するのは辛い、という感覚が一般的に受け入れられるようになったんです。

また、国際物流そのものの混乱が続いています。変化が大きいと様々な調整が必要になりますが、この調整に係るコミュニケーションコストや管理コストが相対的に上がってきている。そうした中で、ソリューションが求められてきたんだと思います。

こういったマクロの背景と、我々の事業進捗やプロダクトの開発進捗が、ようやくかみ合ってきました。実際の数字を見ても、この3年間でネットレベニュー(売上総利益)は約20倍、取扱コンテナ数は35倍、プラットフォームのユーザー数は約8倍に伸長しています。

エクイティとデットのバランスを意識した資金調達

――今回の資金調達について教えてください。

前回のシリーズBから3年ぶりとなる今回のシリーズCでは、30億円を超える調達ができました。内訳はエクイティが18.7億円、ベンチャーデットが13.7億円で、おおよそ2対1です。

ベンチャーデットが活用しやすくなっているので、資本調達コストのバランスを見ながら、この比率にしました。エクイティに偏ると希薄化が激しくなりますし、デットに偏ると財務上タイトになる。そのバランスを考えた結果です。

リード投資家はシリーズBに続いてDNX Ventures、それに準ずる形で環境エネルギー投資、新規投資家として老舗物流企業の鈴与、さらにEC領域で成長するNew Commerce Venturesといった企業にご支援いただいています。

シリーズCはグロースステージということで、様々な数字を伸ばしていくこと、会社を成熟させていくフェーズだと思っています。ヤンチャなフェーズからグロースフェーズへ、という転換点ですね。とはいえ、お金を預かることへの責任感は変わりません。お預かりした資金をしっかりとお返しする、これに尽きると思います。

――調達した資金の使途は。

資金使途としては、事業拡大、人員拡大、そしてM&Aも視野に入れています。

プロダクト開発では、今年「AI Advanced Lab」を設立して、AI技術の活用を本格化しています。現在は社内の物流オペレーションチームで、AIエージェントによる業務自動化の検証を進めているところです。

まずは自社でAIを活用した次世代の物流オペレーションを構築・実践して、抜本的な業務効率化を目指します。その実証された成果を、お客様が利用するプロダクトへ迅速に反映させることで、新たな付加価値を提供していく方針です。

M&Aについては、お客様と長年にわたって信頼関係を築いてきた企業を中心に考えています。そこにもう少しデジタルのレバレッジをかけることで、さらに成長できる可能性がある。そういった会社との連携を進め、貿易プラットフォームのスピーディーな構築に向けて積極的に取り組んでいきます。

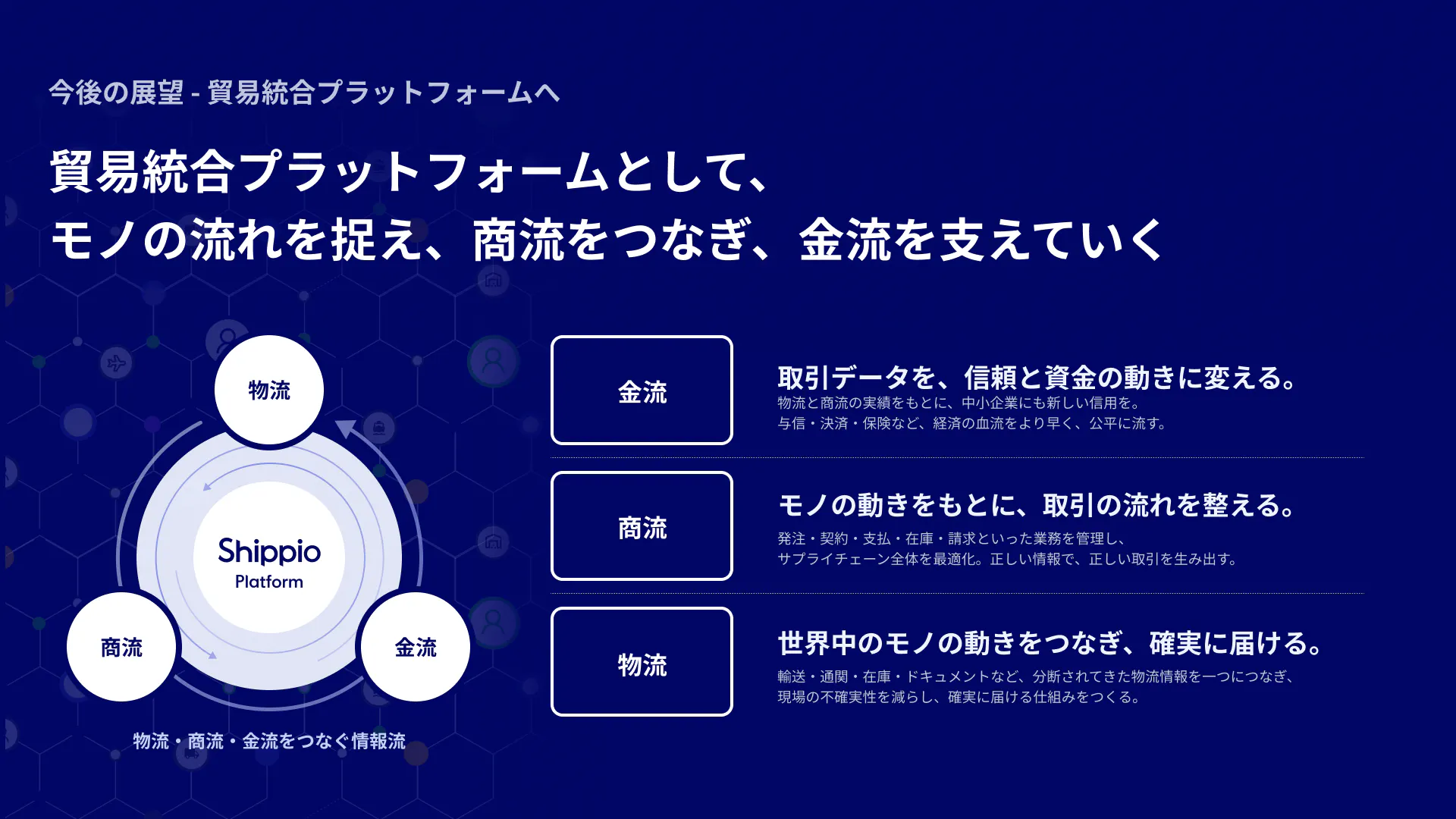

プラットフォーム効果で2030年までに30%シェア獲得へ

――2030年に日本発着貨物の30%シェアという目標達成に向けた戦略を教えてください。

大きく2つの戦略があります。一つは、プラットフォーム効果を最大化していくことです。実はすでにその兆しが見え始めているんですが、荷主である製造業や卸し、商社のお客様が物流事業者をプラットフォームに呼んできてくれる。「うちShippioなんだけど、お宅もShippioでいい?」と言っていただける世界を丁寧に作っていきたいと思っています。

これはPayPayやクラウドサインが社会に根付いたプラットフォームになったのと同じですよね。荷主企業が物流事業者を呼び込むという流れを狙っていきます。

もう一つは、産業の中でこれまでの歴史やお客様との関係を築いてきた会社との連携です。そういった企業と対話しながら、場合によってはM&Aや提携という形で手を取り合って、30%シェアを着実に達成していくということですね。

――海外展開についてはどのようにお考えですか。

ぜひやりたいと思っています。国際物流という事業の特性上、我々はすでに相当数の国とお付き合いがあるんですね。海外の代理店は35カ国以上にあります。

僕が最初に「Born Global」という言葉を掲げたことがありますが、これは生まれながらにして海外とつながっている事業だということです。貿易DXを手がけているわけですから、海外展開は事業の自然な延長線上にある。適切なタイミングを見ながら進めていきます。

実際、海外のお客様やパートナーが当社に視察に来られることも結構あるんですよ。ベトナムや中国からも視察がある。そういった動きがすでに始まっているという点で、海外展開は自然な流れだと考えています。

――最後に、意気込みをお聞かせください。

グロース市場がこれだけ厳しい状況になってきて、上場を目指せるスタートアップも選ばれていく時代になりました。僕自身は大変だけど、これは良いことだと思っているんですよ。

それぐらいのプレッシャーがあった方がいいし、日本のスタートアップエコシステム全体のレベルが上がるタイミングでもある。投資家側も、ここから無理なIPOはさせられなくなると思うんですね。そういう意味で、「長期戦」という言葉がスタートアップのテーマになってきたと感じています。

つまり、すぐに上場して「よっしゃ!」という時代は過去のことで、これからは10年から15年かけて大きなチャレンジに腰を据えて戦えるエコシステムにしていかなければならない。我々は、そういったものを代表する会社になっていきたいと思っています。