株式会社Creator’s X

株式会社Creator's Xは、グローバル・ブレインと博報堂DYベンチャーズを引受先とした第三者割当増資および、みずほ銀行等金融機関からの借入により、シリーズAラウンドで総額19億円の資金調達を完了した。アニメ制作力の向上とAI開発体制の強化を目指す。

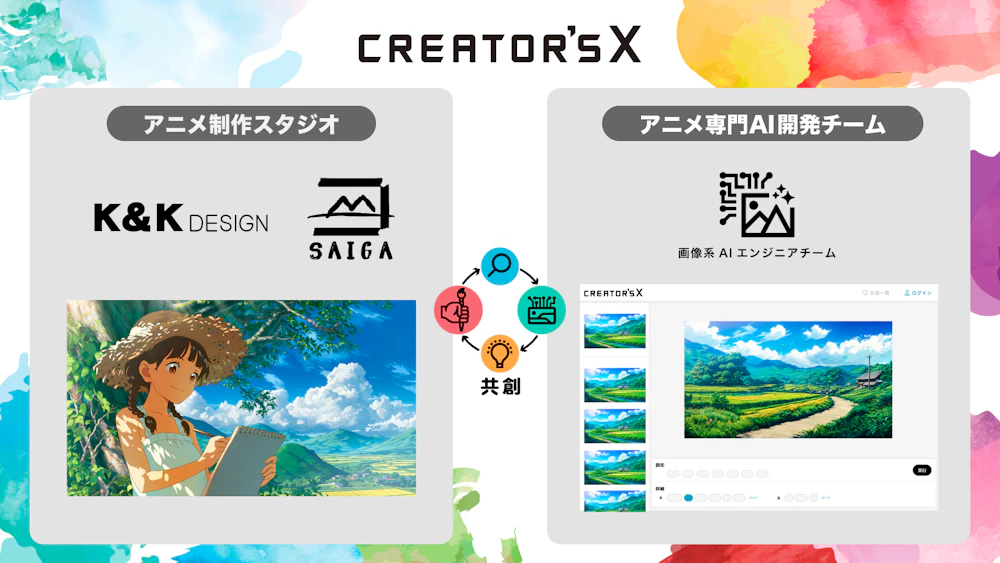

また、同社はアニメ制作を行うBENTEN Film(ガイナから2025年8月に社名変更)を完全子会社化。K&Kデザイン、スタジオSAIGA(背景美術)を含め、3つの制作スタジオを抱える体制へ拡大。東洋経済「すごいベンチャー100」にも選出された。

「創るに没入しよう」をビジョンに掲げ、自社グループでアニメ制作を手掛ける同社は、AIをアニメ制作に補助的に活用することで、クリエイターの労働環境改善と生産性向上を両立させることを目指している。

代表取締役Co-CEOの藤原俊輔氏に、事業の進化と今後の展望について聞いた。

AI効率化でクリエイティブに集中できる環境を

──事業について教えてください。

藤原氏:自社グループ内の「K&Kデザイン」「BENTEN Film」では、テレビアニメシリーズや劇場版、PV、遊技機などの制作を行っており、「スタジオSAIGA」では、背景美術といわれているアニメの背景等を専門に行っています。特に、「スタジオSAIGA」では、制作工程を効率化するAIツールを開発・活用しています。

私たちは、AI技術をアニメ制作に補助的に活用し、工程を効率化することで、クリエイターの創造性を最大限に引き出すことを目指しています。

アニメ業界が抱える大きな課題は、労働時間の長さと給与水準の低さです。その結果、人材が他業界に流出し、制作能力の低下に繋がってしまっているという現状も。大手プロダクションのスケジュールが3~4年先まで埋まっていることも珍しくありません。

他の業界と比べても決して高くないクリエイターの待遇を、私たちの取り組みで変えていきたいと考えています。

背景美術制作の生産性が5倍に、アニメ制作補助AIツール

──開発しているAIツールについて教えてください。

背景美術制作の中間工程を効率化するツールです。

最初にクリエイターが背景画の設計図となるラフ画を描き、その上でAIが塗り(ベースとなる色を置く作業)と描き込み(細部を描く作業)を行います。最後に美術監督が目指す演出に沿った表現に仕上げるために、手作業で仕上げを行うという仕組みです。

クリエイティブな部分は人の手で行い、あくまでそれ以外の部分をAIで効率化するという点がポイントです。

──AIの活用により、どのような成果が出ていますか?

従来の方法だと2日間かかっていた背景画制作が、3時間で完了するまでになっています。

この半年余りで手掛けた5、6案件で生産性が上がったことで、2025年10月からは、通常より高水準の固定給に加えて、インセンティブ制度を導入することができました。一定のノルマ以上のカットを描いた場合、インセンティブとして賞与を支給する仕組みです。スタジオのメンバーは今、張り切って制作に取り組んでいます。

“現場”目線の地に足を着けた開発

──他のツールとの差別化ポイントを教えてください。

アニメ向けのAIツールは増えているものの、現場でアニメを大量生産する上で使えるツールはまだほとんどないと思います。SNS向けのショートアニメや原作もの以外であればそれなりに増えていますが、特に原作があるテレビシリーズや劇場版は、演出や作画に対するこだわりが非常に強い。テックチームがそういったこだわりポイントを理解し、痒いところまで手が届くプロダクトを作るのが極めて難しいのです。

私たちが背景美術制作のAIツールを開発した際には、AIエンジニアが3か月で1万枚以上の画像を生成して、改善を続けました。その都度、背景美術監督がフィードバックを何百回、何千回と繰り返した後に、やっと現場で使えるものが仕上がったという経緯があります。

現在も週2回、社内でAIツールについての定例会議を開催しており、そのうち1回はアニメの現場の人にも入ってもらって、膝を詰めて議論していますね。社内で率直に議論できる環境があるからこそ、現場で使えるAIができあがっています。

──背景美術担当者の個性やスタイルにも対応できるのでしょうか。

はい。描いている方のスタイルなのか、その作品のスタイルなのかに合わせて、学習する素材を変えています。担当者の本人風のテイストを出せるようなAIも作れますし、シリーズものの作品であれば1クール目の画を学習素材にして、2クール目もそれに近い形で進めることもできるんです。

結局、どういう画を描きたいのかという前提があった上でのAIツールです。背景美術監督の方々が描きたい画のために、使える素材を確実に出す。そこにコミットしているイメージです。

──AIを活用するうえで気を付けていることはありますか。

法務とセキュリティ面の徹底をしています。森・濱田松本法律事務所に顧問弁護士として監修に入っていただいているほか、社員のみにAIツールの使用を限定し、オフィスのネットワークにセキュリティをかけて、みんなが見えるところでだけ使うという運用を徹底しています。

こうした取り組みが評価されて、最近ではアニメスタジオの方々から「一緒にやりたい」というお声をいただく機会が増えていて。「守り」の部分をきちんと固めているからこそ、安心してお声がけいただけるのだと感じています。

19億円調達でアニメ制作体制拡大、AI開発も加速

──今回の資金調達の目的はなんでしょうか。

一つはAI開発の強化です。これまで背景美術に特化してきましたが、今後はほかの制作工程にも対応するAIツールを開発していきたいと考えています。

もちろん、クリエイターの職を奪いにいくわけではありません。だいたいワンクール(約12話)作ろうと思うと200、300人が関与することになり、1話あたり約5000枚という画を描いています。「膨大な制作工程の中でどうAIを補助的に活用するか」という視点で、取り組みを広げていきたいです。

次に、採用体制の強化です。私たちのグループにジョインしたいという声が増えてきており、ホームページ経由での求人応募も増えています。クリエイティブと技術部門の優秀な人材を採用していきます。

そして、新たなスタジオのM&AおよびPMIです。これによりアニメ制作体制の拡大を目指します。

──引受先とどのように連携していく予定ですか。

グローバル・ブレインは日本を代表するVCの一つで、グローバルにも強く、支援体制も整っています。現在は採用面で大きく支援していただいており、今後も事業の伴走をしていただきながら一緒に大きくなっていけたらと考えています。

博報堂は、製作委員会側にも既に入ってアニメ制作の主幹事も務められている広告代理店です。彼らもクリエイティブを追求していきたいという思いがある中で、私たちのビジョンにご賛同いただき、ビジネスサイドのシナジーという点も含めて入っていただきました。

また、今回、みずほ銀行をはじめとする金融機関からの借入も実施しました。エクイティとデットの配分については、リスクを取って次の成長につなげていくところと、スタジオのキャッシュフローをうまく回していくところを考えながら見極めたかたちです。

金融機関の担当者の方々には、私たち自身がスタジオとしてアニメ制作をしながらAIツール開発を推進しているという点にご共感いただけたと思います。単にAIツールを提供するだけだった場合には、ここまでの調達はできなかったかと。担当者の中には、私たちが今後やるタイトルやこれまでのタイトルを全部見ましたという方もいて、非常に熱量を感じました。

──BENTEN FilmのM&Aについても教えてください。

調達資金を活用したM&Aにより、2025年5月に木下グループの傘下にあったアニメ制作会社「ガイナ」(旧:福島ガイナックス)をグループに迎え入れ、8月にBENTEN Filmへと社名を変更しました。同社はもともと、絵コンテやキャラクターデザイン、パッケージの作成などアニメ制作全般を手掛ける50名規模のスタジオです。

デューデリジェンスの期間中、浅尾社長と毎週面談を重ねました。M&Aしたところでメンバーが退職してしまっては何の意味もありません。カルチャーフィットするか、やりたいことが一致しているかを確認し合う中で、浅尾社長からも「一緒にやりたい」と言っていただけまして。私たちとしても、BENTEN Filmであればお互いにメリットがある中で大きく成長できると確信しました。

今回のM&Aにより、グループ全体では70名体制へと大きく拡大しました。現在は一致団結して良いチームワークでやれているという実感があります。

Creator’s Xが描くAI時代のアニメ制作

──今後のビジネス展開について教えてください。

まず、AI活用の領域を広げることで社員がクリエイティブに集中できるようにし、生産性が向上した分を社員の待遇に還元していきたいです。それによって「良いスタジオ」という認知とブランドを築き上げたいと思っています。

同時に、アニメの制作ラインをどんどん増やし、制作能力を向上させ、最終的に良いタイトル(作品)を獲得する。そしてライセンスビジネスを展開してスケールアップしていくというのが、これから3~5年でやっていきたいことですね。

現状の売上はグループ全体で8億から9億円程度で、そのほとんどは元請け(アニメ制作行程全般に責任を持つ企業)としてのアニメ制作費ですが、利益率は限られています。より利幅の大きいIPホルダーとしてのビジネス展開に向けて、準備を進めているところです。

──海外展開も考えていらっしゃいますか。

そうですね、将来的に海外展開を見据えています。そのため、今後の資金調達においても、グローバルに強いVCやCVCと組んでいきたいという思いがあります。

海外は3Dアニメが中心ですが、日本は作画・手書きの2Dアニメが中心で、開発の分野が大きく分かれているんですね。今世界に注目されているのは日本のアニメ文化やその映像です。手書き風のタッチが魅力ですし、3Dの場合は空間を作ってその中で動かしていくのに対し、2Dでは空間に縛られない誇張表現がたくさんできます。

そのため、実はクリエイティブの幅が広いというのがポイントです。日本の2Dアニメが世界に出ていく中で、一緒に海外展開していきたいという思いが強くあります。

──10年後に実現していたいビジョンを教えてください。

以前、私たちのやろうとしていることがピクサーに近いというコメントをいただいたことがあります。ピクサーは、アニメーターが集まって3Dの世界に挑戦し、アニメーターならではの勘どころを持ちながら良い作品を作って、認知とブランドを広げていきました。

私たちも、AIツールではなくあくまでアニメーターを中心に、新しいアニメ制作の作り方を模索しながら、グローバルに認知されるようなスタジオになったら嬉しいなと思っています。