関連記事

大学教育に息吹を吹き込むAlumnote、自主財源確保への新戦略

大学・教育機関向けに寄付管理や同窓生データベース構築支援を行う株式会社Alumnoteは、シリーズAラウンドで総額7.6億円の資金調達を実施した。

内訳は、第三者割当増資による5.6億円、融資による2億円となる。伊藤忠テクノロジーベンチャーズがリード投資家を務め、既存株主の東京大学エッジキャピタルパートナーズ、QBキャピタルに加えて、旺文社ベンチャーズ、りそなキャピタルが新たに出資。融資はりそな銀行が提供した。

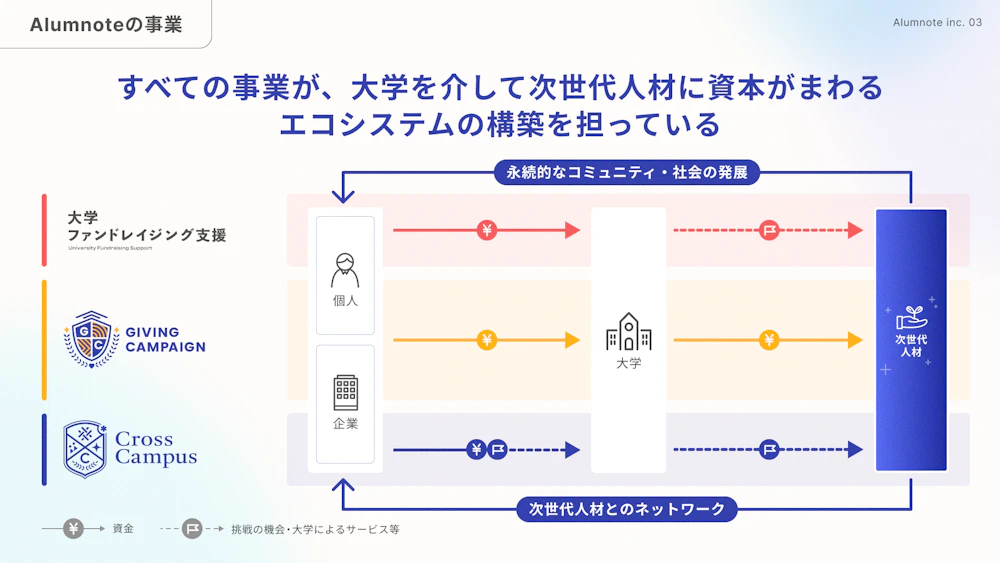

同社は、大学の財政基盤強化を目的に、寄付募集や同窓会組織の運営支援に特化したSaaS「Alumnote」を展開。さらに、学生と企業をつなぐキャリア支援プラットフォーム「Cross Campus」も新たに開発し、「企業から大学へのお金の流れ」を創出する新事業にも着手している。

今回の資金調達の背景と今後の展望について、代表取締役の中沢冬芽氏に話を聞いた。

——御社の取り組む事業について教えてください。

中沢氏:私たちの事業は、大学の財政基盤強化を支援することです。具体的には、寄付管理や同窓生データベース構築支援を行うSaaS「Alumnote」を通じて、大学の自主財源確保を支援しています。

大学向けのサービスで、当初はSaaSとして名簿管理システムを提供していました。しかし最近では、名簿の活用や企画、実際のマーケティング、セールスまで含めた総合コンサルティングソリューションとして展開しています。

背景には、大学職員の人手不足やリソース不足があります。どんなにシステムを作り込んでも、それを使える人の数が増えないという課題があったため、私たちがその業務を一部代替したり、戦略を考える部分まで担うようになりました。

当初はDXの部分が大きかったのですが、現在は上流の「何億集めるか」から逆算した提案づくり、そして寄付者への依頼やコミュニケーションまで、一気通貫でサポートしています。特に国立大学からの引き合いが多く、シェアは昨年時点で65%、今年は70%ほどになっています。

また、毎年10月に開催している「Giving Campaign」では、当時(前回取材時の2023年)37大学だった参加校が現在120校まで拡大しています。

参加する学生団体数も、当時(2023年時)は700団体程度でしたが、今年度は2700団体まで伸びています。参加者人数も前回15万人だったのが、昨年は47万人増加し、今年は70万人ほどがオンラインで参加予定です。また大学に限らず、高専や高校からも参加が広がってきています。

こうした広がりの背景には、文部科学省からの後押しもありました。文科省が大学に対して「卒業生データベースをちゃんと整備してほしい」「寄付に関する企画を進めてほしい」と呼びかけたことから、一気に大学からの問い合わせが増えました。

また、国立大学のシェアが大きい理由は、収入構造にあります。国立大学の収入の半分は文科省からの運営費交付金で、この補助金の配分は文科省の評価によって決まる仕組みです。文科省が設定した指標によって各大学への配分額が決められるため、国立大学は補助金頼りの経営となっており、文科省の方針に従わざるを得ません。

一方、私立大学は8~9割が学費収入で、基本的には学生にどう大学を選んでもらうかが重要になってきます。ただし、学生数減少を背景に、先進的な私立大学も寄付に関心を寄せつつあるのが現状です。

——大学への寄付文化の定着と寄付者へのリターンについての変化は。

市場として、大学の寄付に対する関心は高まってきています。ただ、寄付が10倍、100倍になったということはまだ聞いていません。寄付は短期的な営業で獲得できるものではなく、ブランド力やコミュニケーションなど、長期的に取り組み続けた成果が数年後に現れるものです。

現在は、寄付したお金が正しく有効活用されていることを寄付者が確認できる仕組みを整備中です。恩恵を受けた学生が寄付者に直接感謝する対面イベントを実施するなど、まずは適切なコミュニケーションから始めています。

将来的には、金銭的なバックよりも精神的な報酬を重視します。次世代や日本を発展させる機関である大学、それを担う学生に直接関与できているという体験です。アメリカでは奨学金で応援している学生と定期的にランチをするような関係性があり、直接的に成長支援することができます。

また、大学という永続的なコミュニティに所属できるという価値もあります。卒業後に大学との連絡が途絶えることが多い中で、寄付者として大学コミュニティに参加し続けることで、様々な人とつながりを保てるサービス自体に価値があると考えています。アメリカのアイビーリーグなどでは、定期的にそういうコミュニティがあって、所属感があることが長い人生を歩んでいく上で大きな価値となっています。

——大学以外のステークホルダーとの連携についても教えてください。

自治体や高専との連携も積極的に進めています。直近では、北九州市との連携を発表しました。人材輩出機関としての大学、人材が欲しい企業、そして人材が欲しい自治体をつなぐ取り組みです。

具体的には、北九州市出身だけど東京の大学に行ってしまった学生に対して、自治体が直接UIターンのマーケティングを行えます。私たちは名簿を持っていて学生と直接つながっているため、「北九州市でこんなイベントをやっているから、実家に帰るタイミングで参加しない?」といったダイレクトなアプローチが可能です。

高専との連携についても進んでいます。高専は全国57校中54校が国立で、国立大学と全く同じ構造で運営されています。半分以上の収入が国からの補助金ですが、それが減ってきているという課題も大学と共通していました。加えて、高専の課外活動にはお金がかかるため、資金調達に対するニーズが学校・学生ともに高いという特徴があります。

このように課題が共通しているため、私たちのソリューションがフィットし、連携が加速しています。

——新しいプロダクトについて教えてください。

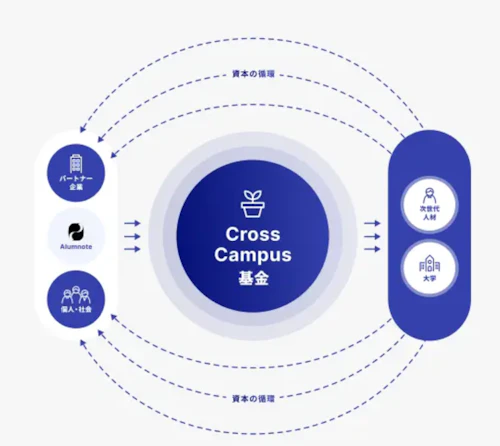

「Cross Campus」という大学横断型のプラットフォームを開発しています。これは学生向けのキャリア支援サービスで、お金を払うのは企業です。狙いは、個人からの寄付だけでなく、企業から大学にお金を引っ張ってくる軸を作ることです。

現在はベータ版をいくつかの企業と学生に提供していますが、本格的には今年10月のGiving Campaign終了後、企業向けにリリースしていく予定です。

特徴はいくつかあります。まず、Giving Campaignなどの取り組みを通じて学生が登録してくるため、膨大なデータベースを構築できます。また、カウンターパートが国立大学中心のため、47都道府県の幅広い大学生がいるプラットフォームになっています。

多くの新卒向け人材紹介プラットフォームは、東京在住の学部3・4年生が中心です。一方でCross Campusは、地方の学生や、就活を始めていない1・2年生も利用しているため、企業からすると普段会えないタイプの学生とのマッチングが可能です。

——従来の採用プラットフォームとは何が違うのでしょうか。

私たちが目指しているのは、新卒プラットフォームに流れているお金を大学に持ってくることです。学生を育てているのは大学なのに、最後のマッチング部分だけをマッチング業者が担い、大学は投資育成コストを1円も回収できていません。

私たちは大学との関係性により広告宣伝費がほぼゼロで済むため、学生獲得コストが非常に低くなっています。通常の採用プラットフォームは「就活」という言葉で第一想起を得るために多額の広告費を投じて学生を集め、それを企業から回収するビジネスモデルですが、私たちは集客部分がほぼゼロ円でできます。

その浮いた分を大学に寄付として還元します。採用費用を寄付に転換して大学に流し込む「クロスキャンパス基金」という仕組みを構築しました。これは他の会社がやったことのない次元で、企業からの収益を大学に還元していく独自のビジネスモデルです。

もし、Giving Campaign参加学生のうち10万人がこのプラットフォームを利用するようになれば、日本の大学生総数をふまえても、かなり大きなプラットフォームになりますよね。

——今回の資金調達の背景と目的について教えてください。

主な目的は、プロダクト開発と組織拡充です。これまで大学向けのサービスのみでしたが、学生・企業向けのサービスが出てきています。特に、企業と学生のマッチング部分において、AIを組み込んだ機能の開発に注力する予定です。

出資者との連携についても具体的な構想があります。銀行系のりそなや既存株主の地銀との連携では、地域の人材確保という共通の課題に取り組みます。具体的には、地方出身で東京の大学に進学した学生のUIターン促進において、私たちが学生との接点を提供し、銀行側が地域企業を紹介するという役割分担を想定しています。

旺文社は高校生向けの受験参考書のイメージが強いですが、今後の大学以外のステークホルダーへの拡充という観点で、高校や高専への展開で力添えをいただきたいと考えております。

——中長期的な目標について教えてください。

一つは、「特定の大学で寄付が1億円生まれる」という事例を作ることです。事例ができれば、名簿作成と同様に各大学に広がることが分かっているため、まずは強い結果を作ることが直近の最重要テーマです。

もう一つは、日本最大のキャリア支援プラットフォームを目指すことです。大手のプラットフォームを超えるぐらいの気持ちで、日本で一番学生が使っているプラットフォームとして、企業からのお金を大学に大量還元していく。この1~2年で日本で最も注目されている新卒サービスという認知を取りに行きます。

長期的には、1つの大学に100億円レベルの意味ある経済資源を届けたいと考えています。東大でも年間2000億円使っていますし、他の大学も数百億円から数千億円規模の予算で運営されています。各大学に100億円ずつ届けようとすると、おそらく5人程度の大口寄付者が70〜80億円を占めるような構造になると予想しています。

つまり、大学への愛着と経済力を併せ持つ人材を何人輩出できるかがゴールです。長期的には、大学でのバックアップがあることで経済的に成功した人が寄付していく、スタンフォード大学のような循環を日本でも実現したいと考えています。

同時に、ソーシャルインパクトが大きい事業ですが、ちゃんと利益も作っていくことが重要です。人にしか投資が必要ない会社のため、ビジネス利益や売上は作りやすいと考えています。足元のキャッシュをちゃんと作りながら、長期にわたって本質的なことをやっていく。2030年頃のIPOを目指して、その序章がスタートしたばかりだと思っています。

スタートアップの資金調達情報を漏れなくキャッチアップしたい方へ。

1週間分の資金調達情報を毎週お届けします。

※登録することでプライバシーポリシーに同意したものとします

※配信はいつでも停止できます