アナウト株式会社

人の体内では多様な組織が複雑に入り組み、治療法の進化とともに外科手術はますます高度化している。そうした手術室の現場で、執刀医の視覚・認識をAIで支援するスタートアップがある。アナウト株式会社が開発する「EUREKA α(ユーリカ アルファ)」は、手術中に体内組織と器官を強調表示することで、術者の視覚をサポートするAIソフトウェアだ。

2024年4月に医療機器承認を受けた同製品は、これまで疎性結合組織(隣り合う臓器の間にある結合組織)を可視化する機能を提供してきた。そして2026年1月、新たに神経(大腸領域)・膵臓・婦人科領域の疎性結合組織に対応する機能アップデートが厚労省より承認された。同社はこれらの機能アップデートを盛り込んだ第2世代の「EUREKA α」を順次、提供開始する計画だ。

同製品は外科手術支援ロボットとの連携に対応することで、ロボット支援手術においても術野内へ自然に情報を統合し、術者の視認性と判断効率の向上を支援するという。代表取締役の小林直氏に、EUREKAの特徴、創業背景、今後の展望について聞いた。

※本記事は、手術中の臓器の画像を含みます。

人体をリアルタイムに“翻訳”する外科手術AI

──御社の事業について教えてください。

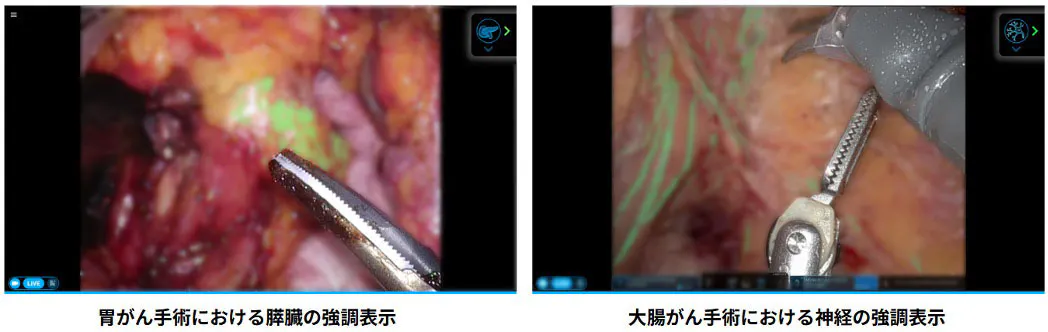

当社は、医療機器である手術用画像認識支援プログラム「EUREKA α」と非医療機器である手術教育支援AIプログラム「EUREKA X」を開発及び販売しています。手術中の内視鏡映像をリアルタイムで解析し、膵臓や神経などの損傷すべきでない構造物と、疎性結合組織のように切開可能な領域を識別・強調表示することで、執刀医の視覚認識を支援します。

社名の「Anaut(アナウト)」は、Astronaut(宇宙飛行士)に由来します。「Astro(星)」と「naut(冒険者)」を組み合わせた言葉になぞらえ、「Anatomy(解剖学)」と「naut」を掛け合わせ、「人体という大海原を進む冒険者でありたい」という思いを込めました。

解剖学の歴史を振り返ると、ルネサンス期ヨーロッパで刊行された『ターヘル・アナトミア』が長崎・出島を通じて日本にもたらされました。前野良沢や杉田玄白らはこの書の翻訳に生涯をかけ、『解体新書』を刊行しました。人体を日本語に翻訳することで、日本の医療を大きく前進させたのです。

EUREKAは、人体をコンピュータ言語へと翻訳し、デジタルな視覚情報として再構築する試みです。これにより、経験年数を問わず、どの外科医でも熟練医と同じ視覚認識を共有でき、手術の安全性向上に寄与できると考えています。

具体的には、手術室にある内視鏡システムから映像入力信号を受け取り、解析した画像をモニタに表示する仕組みです。

体内はどの組織を見てもピンク、オレンジといった似た色調で、正確に見分けることが容易ではありません。また、複雑に入り組んでおり、手術中の操作で位置が変わることもあるため、位置関係の把握も難しくなります。こうした環境下で外科医は、切開すべき組織と損傷させてはいけない組織を確実に判断しながら、手術を進める必要があります。EUREKAは、そうした判断を支援します。

外科医としての10年、経験に頼った視覚認識の現状にAI活用の可能性を感じ、「EUREKA」開発へ

──創業のきっかけは何だったのでしょうか。

私自身は、虎ノ門病院で外科医として勤務していました。もともとイラストを描くことが好きで、人体構造を自ら図解し、手術記録として活用するだけでなく、若手医師の教育教材としても用いていました。

外科医は一人ひとりの患者さんの命を救うことができる素晴らしい職業だと思っています。一方で、外科医個人の努力だけでは乗り越えられない課題を、手術現場が抱えていることも強く感じていました。

手術合併症発生理由の1/3は、認識不足、注意不足といった認知能力に関わるヒューマンエラーに起因するという研究結果もあります。複雑に入り組んだ神経や臓器を確実に識別しながら手術することは難しく、長年の経験を要するほか、専門領域ごとにも組織の構造や見え方が異なるのです。私自身、手術中に膵臓を傷付けてしまった経験があるのですが、外科医の多くが同じことを経験しています。

このような中で、属人的な努力で合併症リスクを下げることには限界があると感じていました。

手術室には、腹腔鏡手術システムや手術支援ロボットなど、先端技術が数多く導入されています。腹腔鏡手術は、拡大された高精細な画像を見ながら手術することを可能にし、外科医の「目」に大きな技術革新をもたらしました。手術支援ロボットは外科医よりも緻密な運動ができるロボットアームにより、外科医の「手」に変革をもたらしました。

そうした中で、私たちは「頭」の部分、つまり認知能力をサポートしていきたいと考えるようになり、アナウトを創業しました。

2018年にプロダクト開発を開始し、2020年にはプロトタイプが完成しました。これを契機に事業化を決断し、2020年7月に会社を設立。2021年には教育・研究用途の非医療機器として先行的に製品の提供を開始しました。現在では、大学病院や手術症例数の多い病院を中心に、35以上の施設に研究・教育用として導入されています。

その後、さらなる研究開発を進め、2024年4月には手術動画をリアルタイムに解析して構造物の位置を提示することができるプログラム医療機器としては国内初の医療機器承認を取得しました。

温存臓器に対応することで、命を救う判断をサポート

──今回承認を取得された「EUREKA α(第2世代)」についてお聞かせください。

今回の承認により、新たに神経(大腸領域)・膵臓・婦人科領域の疎性結合組織に手術現場で対応することが可能となりました。

「EUREKA α」はこれまで、疎性結合組織の強調表示を通じて、剥離しても良い、いわゆる「安全領域」の可視化を支援してきました。今回、損傷してはいけない温存臓器の認識支援を新たに実現したことで、可視化にとどまらず術中判断の質の向上を目指す、臨床においても支援可能なAIシステムへと進化しました。

──なぜ、今回膵臓や婦人科領域の組織に注力されたのでしょうか。

私自身が消化器外科医であることもあり、まず消化器領域周辺から対応を拡大していこうとしています。膵臓は胃のすぐ裏にあり、婦人科系の領域は消化器系に近接しています。

膵臓は非常に危険な臓器です。腹部の中心に位置していて、さまざまな臓器と連続しています。消化管の手術をする際には膵臓の温存が重要な要素となっており、絶対に傷つけてはいけません。

その理由は、膵臓からは食事を分解するタンパク分解酵素が作られているからです。損傷してその液体が腹部内に漏れ出してしまうと、周りの臓器を溶かしてしまい、命に関わる合併症を引き起こします。

一方で膵臓は、その形を認識するのが非常に難しいのです。見た目が周りの臓器に似ていることに加え、容易に変形します。解剖の教科書で見ると平らな臓器ですが、実際の手術中で見る膵臓はでこぼこしていて、不意な変形をします。外科医にとっては非常に厄介な臓器です。

それをピクセル単位でリアルタイムに認識し強調表示することができると、確実に手術の安全につながります。

また、神経は全身に張り巡らされ、生体内の情報伝達を司るネットワークです。手術中には白色の索状構造として観察されますが、その太さや形状、走行とネットワークの様態は多様で、熟練した経験がなければ正確に同定することは極めて困難です。

特に腹部・骨盤部領域の手術においては、自律神経ネットワークが内臓機能の制御に重要な役割を果たしており、温存可能な神経を適切に温存することが、術後の患者のQOLに大きな影響を与えます。

EUREKAは、ネットワーク状に広がる神経を一本一本緻密かつ自然に描写することで、手術中における神経の認識を支援します。

命とQOLを守る手術を、AIが支える次の外科医療

──今後の展望について教えてください。

「EUREKA α」の第2世代が承認されたことをきっかけに、医療機器としてどれだけ貢献できるかというところが、われわれにとって非常に大きなマイルストーンになります。すでに承認を取り始めている消化器系から、徐々に対応可能領域を広げていきます。

究極的には、合併症の低減率を測定するなど、数値で効果を証明していきます。また、引き続き手術の教育にも貢献していきたいと考えています。

──海外展開についても伺えますか。

現在、グローバルにも活動を広めています。アメリカや欧州の病院でもEUREKAが活用されており、日本で作った外科手術AIシステムが海外でも役立つことが実証されつつあります。

日本の手術のスタンダードは非常に高く、合併症率も海外よりも低い。そうした環境で作った緻密な外科手術AIシステムを海外でも役立てていきたいと考えています。

対象としている臓器の緻密な特徴量は、欧米の患者でも大きな違いはありませんでした。もちろん体格が異なるので、それに対応するための教師データを追加することで十分に対応が可能です。

数年以内には、米FDAなどから承認も取得していきたいと考えています。

──最後に、今後の意気込みをお聞かせください。

私たちが目指しているのは、手術を安全なものにすることです。ヒューマンエラーによる合併症を減らすことができれば、患者さん、家族、そして医師を含む医療現場に関わるすべての人が幸せになります。

ひとたび合併症が起きてしまえば、患者さんの苦痛は計り知れません。

肉体的な痛みだけでなく、自由に動けない、食事ができないといった生活を強いられることになります。その影響は、患者さんご本人だけでなく、ご家族にも及びます。

現在の外科医療は、手術の安全性が個人の努力や責任に大きく依存しています。その結果として、消化器外科医を志す若い医師が減ってきているのではないかと感じています。

もしこの流れが続けば、「本来救えるはずの命が救えない」という状況が現実になりかねません。

私たちは、医師をテクノロジーで支援し、共に安全な手術を実現したいと考えています。

それによって手術の価値を高め、外科医が安心して働き続けられる環境を整えることができるはずです。

これまで外科医や医療従事者一人ひとりの献身に支えられてきた手術を、テクノロジーの力で支える。それによって、手術の精度を高め、外科医が安心して働き続けられる環境を整える。外科医療がより大きく社会、そして世界に貢献できる──そんな未来を実現していきます。

.jpg?auto=compress&fm=webp&w=2667&h=612)