株式会社nonat

女性と子どもに特化した医療AI基盤モデルの研究開発を進める株式会社nonatは、プレシリーズAラウンドで第三者割当増資による総額1.3億円の資金調達を実施した。出資元はジェネシア・ベンチャーズおよびNOBUNAGAキャピタルビレッジ。

調達資金は、将来的な社会実装を見据えたAIアルゴリズムの汎化性能とデータ品質の向上、研究開発および事業開発領域での人材採用強化に充てられる予定だ。

今回は、産婦人科医でもある代表取締役CEO伊藤敬佑氏に、事業の詳細と創業に至った背景について話を聞いた。

妊娠状態を“連続的に可視化”するAI基盤モデル

――御社の事業内容について教えてください。

伊藤氏:弊社は女性と子どもの両方にフォーカスした基盤モデルを構築している企業です。女性については思春期から妊娠・出産・産後、さらに更年期までのライフステージを対象としています。子どもについては出生から思春期までが対象です。

現在はその第一弾として女性の妊娠期に焦点を当てています。具体的には、妊婦さんの複合的な生体データを継続的に収集・分析し、これまで医師でも判断が困難だった妊娠状態を客観的に「可視化」する技術を開発中です。

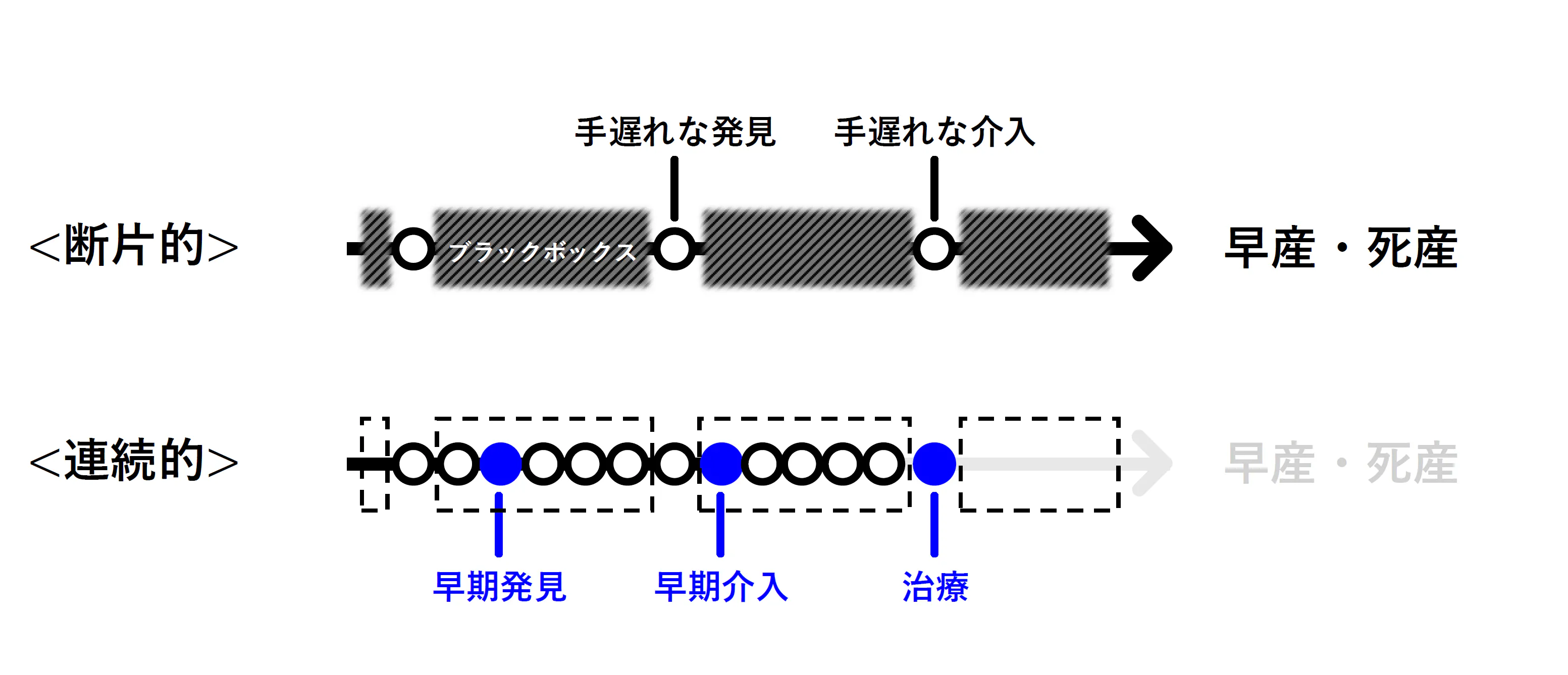

従来の妊婦健診では数週間に一度の断片的な情報しか得られませんでしたが、私たちの技術により24時間連続して妊娠状態を客観的に把握することが可能になります。

――基盤モデルの技術的な特徴は。

弊社の根幹となる基盤モデルでは、通常の妊婦健診データに加え、独自の臨床研究を通じて特殊な生体バイオマーカーを取得しています。日常診療では得られない貴重なデータを継続的に収集している点が特徴です。

現在すでに3つの臨床研究を行っており、いずれも大学の第三者倫理審査を得て承認されたものとして研究開発を進めているところです。

これらの研究データを基に、お母さんの様々なバイオマーカーとお腹の中の妊娠状態との相関関係を医学的観点から解明できると考えています。この仮説を検証するため、2年半かけて実証研究を行い、成果を得ることができました。

希少価値の高い生体データでハイリスク症例への早期介入を目指す

――これまでこうした研究が困難だった背景は何でしょうか。

まず技術的な背景として、お母さんの妊娠状態を連続的に評価する技術がこの世に存在しなかったことが挙げられます。加えて、連続的な評価には膨大な時系列データが必要ですが、これを解釈する能力が人間のキャパシティを完全に超えてしまっていました。

この2つの課題を、センシング技術やウェアラブルデバイスの進歩、AIによる高度なデータ解釈技術の発達という2つのブレイクスルーで乗り越えられるようになりました。

加えて、私たちの研究の最大の特徴は、独自の研究プロトコールに基づいて取得したデータセットにあります。これは単なる電子カルテ情報の取得では得られないもので、医学・生理学的な観点に基づき、特別な研究デバイスを用いて意図的に収集する必要がある極めて貴重なデータです。

妊娠という非常にデリケートな時期において、医師として患者さんとの信頼関係を築き、現場スタッフのご理解・ご協力が得られて初めて、これらのデータセットは生まれるのです。

こうした背景から、今後、競合他社が参入したとしても、私たちは既に数年分のアドバンテージを確保していると考えています。

――早産や死産の課題にどのようにアプローチされるのでしょうか。

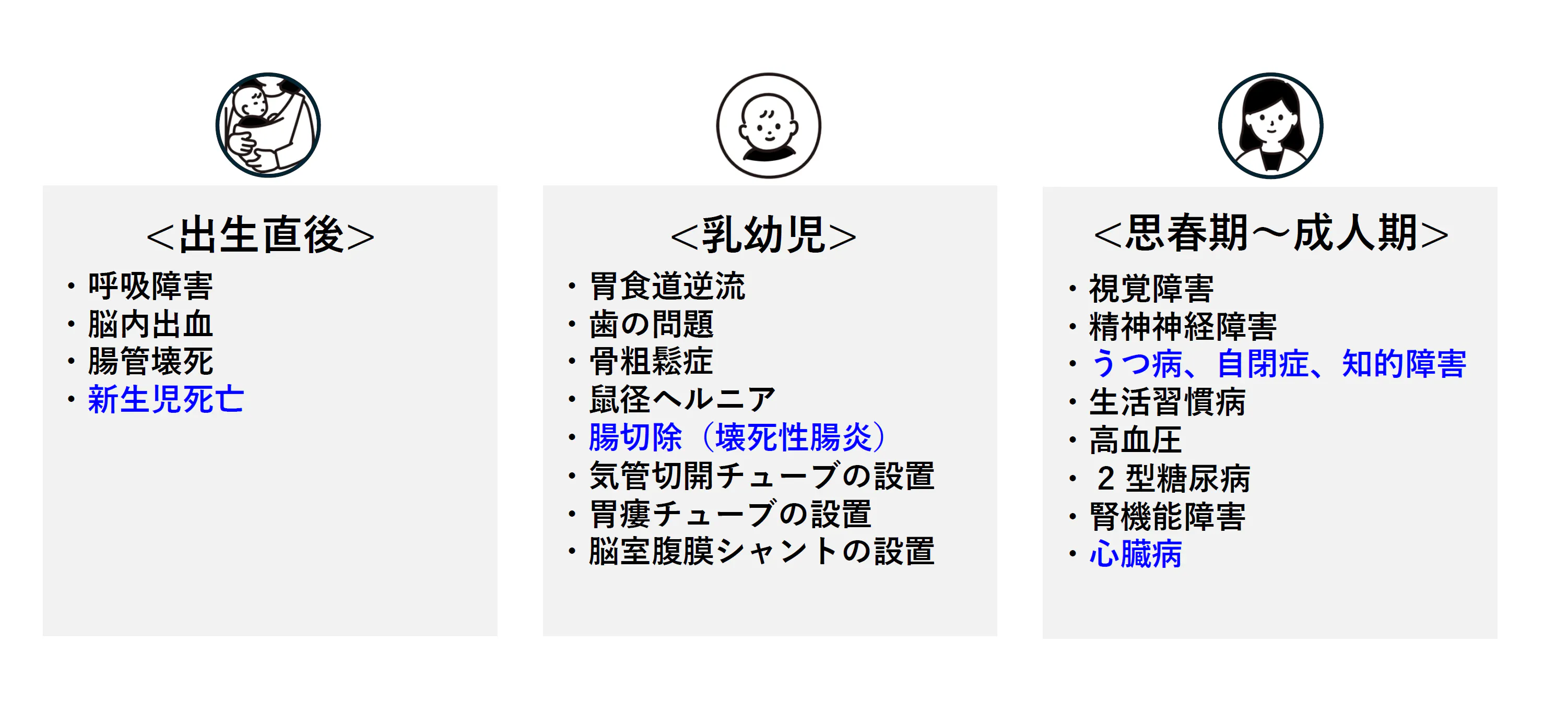

現在は、ハイリスクな妊婦さんをより正確に、そしてより早く見つけることに取り組んでいます。たとえ早産で生まれた赤ちゃんであっても、その後の人生における合併症のリスクを少なくすることを目指します。

早産や死産の病態は非常に複雑で、一つだけ介入すれば全てが解決するわけではありません。そのため現在の医学では、早産のリスクが高い妊婦さんを事前に特定し、赤ちゃんが生まれる前に適切な治療を行うことで、生まれた後の呼吸障害や脳性麻痺、重症感染症などの合併症リスクを軽減することが重要とされています。

WHOのデータでは、早産リスクのある妊婦のうち適切な治療を受けられているのはわずか2割程度に限られています。また、早産率は全世界的におおよそ10%前後で、2010年時点から10年後を見ても割合がほとんど変わっていません。ここに私たちは切り込んでいきたいと考えています。

アフリカでの体験が創業の原点

──創業に至った背景について教えてください。

2021年にイギリスで公衆衛生を学び、その後、世界最貧国の一つである西アフリカのシエラレオネで産婦人科医として勤務した経験が大きな転機となりました。

現地では、生まれた瞬間に生存できるか、亡くなってしまうかが決まるという現実を目の当たりにします。お母さんがどんなに努力しても生まれる場所は変えられず、届けられる医療のレベルには限界があることを強く感じました。

ちょうどその時期にLLMに代表されるAI技術が飛躍的に進化していたのです。現地では私自身も、民間スタートアップ発のデジタルヘルス技術を用いて、妊婦健診のプロジェクトに参加したことがあります。

小さな命を守るには人間だけでは限界がある──技術革新によって助けられる命を1つでも多く増やすことが重要だと肌で感じた瞬間でした。

──医師から起業家への転身に葛藤はありませんでしたか。

私一人の判断ではなく、共同創業者との戦略的な議論が創業の決定打となりました。弊社CMedOの高野は、私の英国での経験をサポートした重要なパートナーです。

そして現在CTO兼CSOを務める髙﨑とは英国で出会い、「実現したいビジョンがあるなら、起業が最も効率的なアプローチだ」という助言を受けました。

3人ともグローバルヘルス分野に思いがあり、従来の医療の限界を感じていました。医師として現場にいても、個人の力で救える命には限りがあります。

しかし、人間の能力を遥かに超えるAIという技術が登場した今、この力を活用すれば、これまで救えなかった命を救う新たな可能性が生まれると考えました。そうした思いから、創業に踏み切ったのです。

資金調達で商用化を加速、薬事承認への道筋

──今回の資金調達の背景・目的について教えてください。

今回のプレシリーズAでは、商用利用可能なアルゴリズムの確立を最重要目標としており、調達資金は主に3つの分野に投資します。

第一に、AIアルゴリズムの汎化性能とデータ品質の向上です。研究段階から実用化に向けて、デバイスやセンサーの精度差に対応する技術が必要だからです。

第二に、臨床研究とビジネス開発における人材強化、特に研究開発チームの拡充を進めます。第三に、大学との多施設共同研究への投資も重要な要素です。

これらの投資により、社会実装に向けた基盤を着実に構築していきます。

──商用化に向けた戦略と薬事承認のロードマップについても教えてください。

どのような形で社会に届けるかが大きな課題です。将来的には医療機器としての承認を得て医療機関を通じて提供する形も想定していますが、それ以外にもより多くの方にイノベーションの恩恵を提供できる選択肢を検討しています。

具体的には、すでに医療機器を製造している事業会社との連携を想定しています。私たちの最もコアな技術である基盤モデルは、私たちだけのハードウェアに搭載する必要はありません。要件さえ満たせば既に市場に流通している医療機器やウェアラブルデバイスにも搭載できます。

このアルゴリズムを事業会社とのシナジーの中で有効活用することで、医療機関だけでなく、より広範囲でより多くの方々に、手軽な形でイノベーションを提供できると考えています。

薬事承認については、来年の春より前までに具体的なプロトタイプを作成する予定です。「これを量産してこれで世界の命を助けます」と示せるものを、年始以降の早い段階で提示したいと考えています。

さらに、次回ラウンド調達後には、社内のレギュラトリー部門をしっかりと立ち上げる予定です。医療機器については製造業登録・製造販売業許可を取得する必要があり、そのためにQMS体制に準じた専門部隊が必要になってきます。こうした専門人材に次回ラウンドで参画いただくことが重要です。

──今後の意気込みをお聞かせください。

たとえあなたが、そして、あなたのお母さんが、どんなに努力したとしても、生きるか死ぬかが生まれた場所で決まってしまう。この理不尽な現実を、私たちは技術の力で乗り越えたいと思います。まずは助かるはずの命が100%助かる世界の実現です。

今後も、弊社は基盤モデルを軸に様々な社会課題に挑戦していきます。現在は早産・死産・新生児死亡にフォーカスしていますが、既に生まれた後の赤ちゃんの命を守る領域、これからお母さんになるプレコンセプション領域、更年期の方々が抱える悩みにも、この基盤モデルを活用して取り組んでいく予定です。

医療の集約化が進む中、技術を活用して新たな医療のかたちを築いていきます。妊婦さんの不安解消も含めた遠隔医療を視野に入れ、生まれた地域や境遇、社会的背景に左右されない医療を目指します。

これから未来を紡ぐ女性と子どもたちの、かけがえのない命が平等に守られる世界の実現に向け、全力で取り組んでまいります。