株式会社Helical Fusion

Helical Fusion、ヘリカル型核融合炉の商用化を目指しシリーズAで23億円を調達──「Helix Program」で2030年代の実用発電実証へ

ヘリカル型核融合炉を開発する株式会社Helical Fusionが、ヘリカル型核融合炉の商用化を目指す中核計画「Helix Program」の推進に向け、シリーズAラウンドで約23億円の資金調達を実施した。これにより累計調達額は約52億円となった。

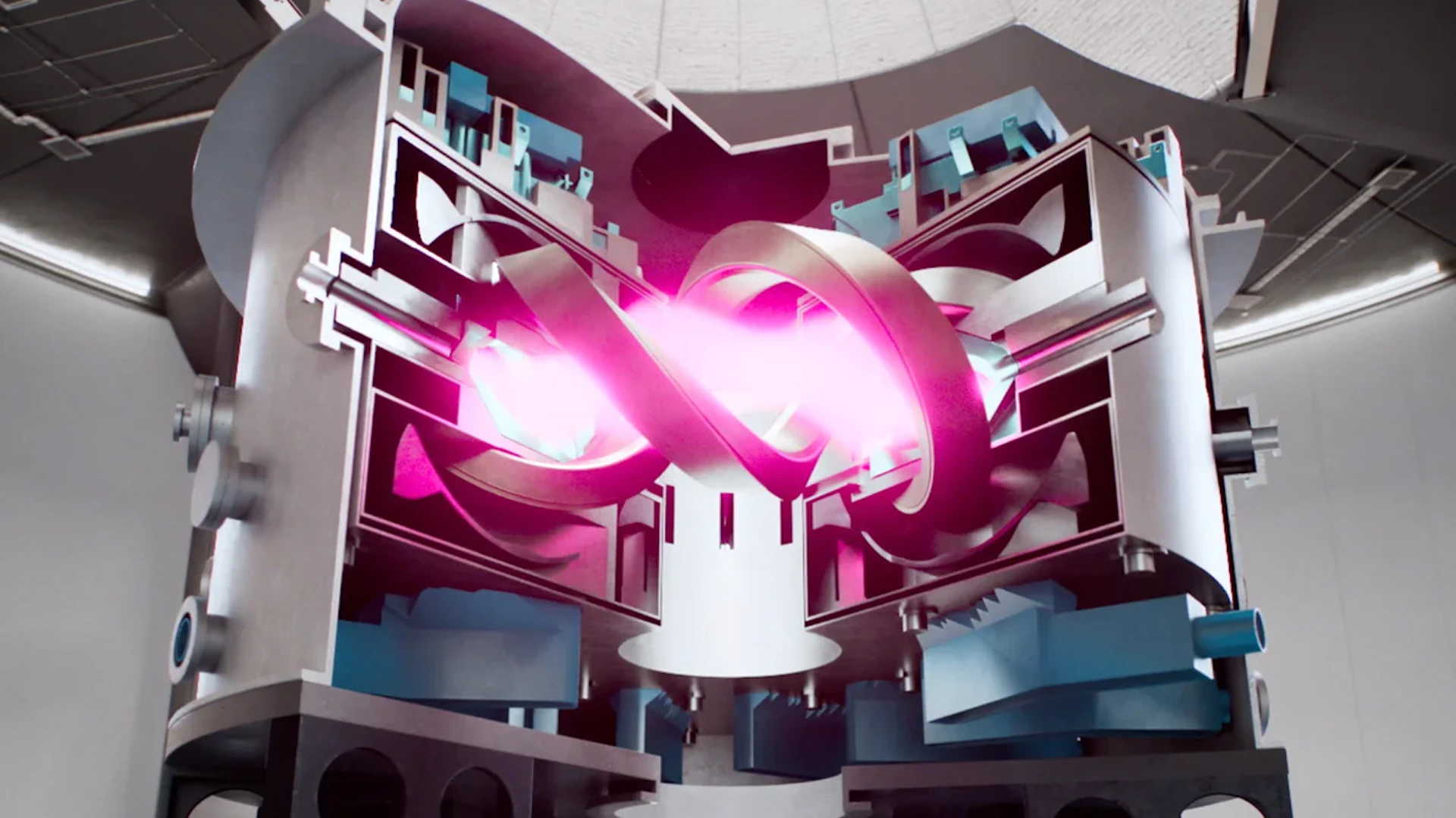

Helical Fusionは2021年10月設立のスタートアップで、二重らせん構造の超電導マグネットを活用した「ヘリカル方式」による商用核融合炉の開発を進めている。核融合炉の主な方式としてはトカマク型やレーザー型が国際的に広く採用されている中、同社が取り組むヘリカル方式は、安定した長時間運転、高効率、メンテナンス性といった商用化に不可欠な三要件を満たす選択肢として注目されている。具体的には、核融合炉全体の統合設計や高温超伝導マグネット、液体金属ブランケットなどのコア技術開発、さらには関連技術の事業化にも取り組んでいる。

「Helix Program」は、定常運転、正味発電、保守性の3点を重視した開発計画である。最初の段階では核融合反応と発電の両立を実証する装置「Helix HARUKA」の開発、その後の段階で商用発電装置「Helix KANATA」の開発が計画されている。特徴的なのは、ヘリカル構造がもたらす磁場閉じ込めの安定性と、保守性を高める装置設計である。ヘリカル方式は岐阜県の核融合科学研究所における長年の研究知見を技術基盤としており、同研究所の知財や人材がHelical Fusionの開発体制に活用されている。

Helical Fusionの代表取締役CEO、田口昂哉氏は、みずほ銀行などでの金融・事業投資経験を経て起業に至った。共同創業者でCTOの宮澤順一氏、副CTOの後藤拓也氏は、核融合科学研究所で炉設計やコア技術開発に従事してきた経歴を持つ。経営陣や開発チームは、金融・研究開発・産業界など多様なバックグラウンドを有している。なお、Helical Fusionは創業時から国立研究所の知財や人材をスピンアウトする形で事業を展開している。

核融合産業を取り巻く環境としては、世界の電力需要が人口増加や経済成長、デジタル化の進展を背景に拡大している。国際エネルギー機関(IEA)の「World Energy Outlook 2023」では、核融合プラント関連市場が2050年に年間5500億ドル規模へ成長するとの見通しがある。一方、グローバルには50を超える開発プロジェクトが競争しており、欧米でのトカマク型大規模実証(例:ITERプロジェクト)、米国の慣性閉じ込め型、ドイツのステラレーター型など多様な方式がしのぎを削っている。日本はトカマク型・ヘリカル型双方で高い研究実績を有し、2025年6月には「フュージョンエネルギー・イノベーション戦略」が政府主導で策定されるなど、官民連携による産業化が進行中だ。

今回の資金調達には、SBIインベストメント、慶應イノベーション・イニシアティブ、KDDI Green Partners、ニッセイ・キャピタル、大和ハウスベンチャーズ、みずほキャピタルなどが出資した。また、商工組合中央金庫や日本政策金融公庫からの融資も含まれる。さらに、岡野バルブ製造、能代電設工業、アオキスーパー、大和ハウスグループなどの企業と事業連携を進めており、プラント建設やエネルギー利用、地域展開におけるネットワークを構築している。

今後の開発ロードマップとしては、2020年代後半に「Helix HARUKA」でのプロトタイプ実証、2030年代に「Helix KANATA」による商用規模の連続発電実証を目指す。高温超伝導体や液体ブランケットなどの独自技術開発も進行中であり、文部科学省のSBIRフェーズ3補助金(最大20億円)など公的資金も活用されている。

核融合発電の特徴として、CO2を排出せず、燃料である重水素・三重水素が海水由来で資源制約が小さい点が挙げられる。一方で、反応維持に必要な高温プラズマ制御、放射線対策、長期安定運転、メンテナンス、サプライチェーン構築など、商用化に向けては多くの課題が残る。特に、電力純増(正味発電)と高い年間稼働率の両立は核融合発電の実用化において不可欠な要素となっている。

Helical Fusionの事業は、日本の長年にわたる核融合研究の蓄積を背景に、民間主導で産業化を目指す先行例となっている。実証設備の立ち上げと事業性の検証が今後の焦点となり、各方式の技術進展や産業連携の動向が注目される。