株式会社よびもり

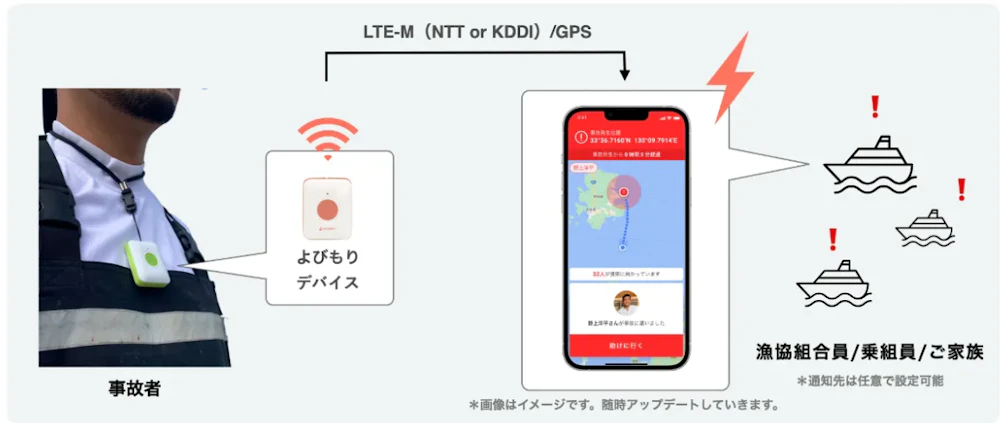

株式会社よびもりが提供する海難救助サービス「よびもり」は、海で事故が発生した際に最も近い船舶へ救助要請を送り、迅速な救助を可能にするシステムだ。GPSを搭載した小型端末とスマートフォンアプリを組み合わせ、緊急時には1分以内に救助開始を目指す。

知床をはじめとする全国各地で漁師、観光船事業者、洋上風力発電関連企業などが導入し、海の安全インフラとして着実に普及を拡大。2025年9月10日に開催された「NoMaps Dream Pitch 2025」でも優秀賞を受賞した。

海上保安庁の統計によると、漁船からの海中転落事故の死亡・行方不明率は過去5年平均で約68%に達し、事故発生から救助開始まで2時間以上かかったケースが約35%、最悪の場合は12時間以上も発見されないケースもある。同サービスは、海上保安庁への連絡を待つのではなく、現場に最も近い船舶が即座に対応することで生存率向上を図る。

海難事故では遺体が見つからない場合、最大7年間死亡認定が出せず、その期間は保険や母子家庭補助が適用できない。また地元漁師が仕事を止めて捜索に当たるなど地域全体への影響も深刻だ。

漁師町出身という自身の原体験から同事業を立ち上げ、「海に出る人の家族のための会社」として事業を推進する代表の千葉佳祐氏に話を聞いた。

「見えない不安を払拭する」──家族のためのセーフティネット

——御社の取り組む事業について教えてください。

千葉氏:私たちは海難救助のサービスを提供しています。知床の観光船事故のような大きな事故の時に、早期救助を実現するためのシステムです。

仕組みは非常にシンプルで、GPSを搭載した小型の発信端末とスマートフォンのアプリで構成されています。事故が発生したら端末を作動させることで、海上保安庁ではなく一番近い船に対してすぐ救助を要請し、最も近い船で最初の救助を開始する仕組みです。

現在、知床では「日本で一番救助が早いエリア」を作ることを目標に掲げ、自治体、漁師、観光船事業者が同じシステムを使って、迅速な相互救助が可能な救助インフラをエリア全体で構築しています。

実際に運用が始まっており、漁師も観光客も端末を携帯し、トラブル発生時には最寄りの船が駆けつけられる体制が整いました。

——主なユーザーはどのような方々ですか。

顧客層は漁師、養殖などの水産系企業、観光船、建設会社など多岐にわたります。建設会社は特に洋上風力発電関連が多く、海洋でのエネルギー確保を進める国策に伴い、商社や建設事業者による導入が進んでいる状況です。

収益構造は基本的に利用料制で、年間または2~3年契約が中心となっています。端末100人分なら100人分の利用料をいただく仕組みです。観光船や釣り船などの旅客船については、1レンタルあたりの料金設定を採用しています。

導入・運用については「端末を忘れずに携帯する」という基本的なルールのみで、特別な教育は必要ありません。カーナビのように地図上に事故現場が表示され、近くにいる人が向かうだけのシンプルなシステムとなっています。

——使用頻度についても教えてください。

実際の重大事故はそれほど多くはありません。誤報は時々発生するものの、真の緊急事態で役に立ったケースは3年間で3件程度で、年1回ペースかもしれません。

もちろん事故がないに越したことはありませんが、お守りのような存在だと捉えています。

閉鎖的な海の世界に切り込んだ理由

——創業のきっかけについて教えてください。

私は北海道紋別市の漁師町出身で、祖父が漁師でした。知床のラウスで漁業に従事していましたが、転覆事故で遺体が見つからないということが幼い頃ありました。紋別も漁師町だったので、そうした事故は珍しいことではありません。

学生起業として始めた当初は、様々な事業アイデアがあり、ビジネスコンテストに参加するなどの活動をしていました。しかし事業はアイデア段階に留まり、実態がないことに気づいたのです。それまでの事業構想をすべて白紙に戻すことにしました。

改めて「本気でどんなに困難でも取り組める意味があり、自分がやる理由がある事業は何か」を考えた時、祖父の体験にたどり着きました。これなら確実に周りの方にも喜ばれることが想像でき、事業化を決意したのです。

——これまでこのようなサービスが生まれづらかった背景は何でしょうか。

海で働く人たちは長年危険と隣り合わせの環境にいるため、生命の危険がある状況に慣れてしまっています。現場の人たちが課題感を持ちにくく、現状を受け入れてしまう傾向がありました。

また海の世界は陸上と異なり閉鎖的な面もあるため、本格的に取り組むプレイヤーがいませんでした。これが実情だったのだと思います。

——サービス提供開始時の反応はいかがでしたか。

導入していただいた方々は非常にポジティブで、この問題にどれほど真剣に取り組むべきか、事故時に家族がどれだけ大変な思いをするかを深く理解されている方々です。

当然の課題でありながら何十年も手がつけられなかった分野なので、最初に採用してくれた方々はそうした強い想いを持って利用されています。

現在も地道な営業活動を続けながら、より多くの人の手に届くよう普及に努めています。

「家族のもとへ帰す」——変わらない価値観

——投資家との連携についてはいかがですか。

現在の株主は個人投資家が中心ですが、今後はスケールの課題を一緒に取り組める投資家や企業を求めています。海という広範囲なエリアが対象で、業界も閉鎖的な部分があるため、一般的なITプロダクトとは異なり一気に普及させるのが難しいという課題があります。

そのため、普及速度を上げるためのネットワークや業界知見を持つパートナーが重要です。総合商社、保険会社、セコムのような見守り事業を展開している企業などとの相性が良いと考えています。

CVCなど事業会社系の投資家との連携についても、彼らのネットワークや業界知見を活用することでスケール課題の解決につながる可能性があるため検討しています。

——今後の事業展開について教えてください。

今後の展開は大きく3つの軸で考えています。まず、サービス拡充の面では、現在は追加サービスはありませんが、今後は保険など家族が安心できるサービスを展開していく方針です。真の顧客は海で働く人の家族だと考えているため、家族向けのサービス展開を重視しています。

次にプロダクト面では、スマートウォッチなど様々なハードウェアから「よびもり」サービスにアクセスできるよう、現場に応じた使いやすい端末ラインナップを拡充していく予定です。漁師など現場によって最適な形状や使用方法があるため、それに対応した端末を提供したいと考えています。

地理的な展開としては、これまで福岡を中心にサービスを提供してきましたが、今年から北海道での本格展開を開始しました。現在は各地からの問い合わせに対応しており、日本全国への普及を目指しています。

将来的には、衛星通信技術の発達により通信環境の制約がなくなることから、海外での同様の課題に対してもサービス展開を検討しています。

——将来的にはどのような世界を目指していますか。

私たちの目的は家族の側にあります。海に出る人自身よりも、家族を心配させないため、「無事に帰ってきてほしい」という願いから生まれた事業なのです。

このインフラを普及させ、誰もが「その時点で可能な最速の救助」を受けられ、確実に家族のもとへ帰れる世界を当たり前にしたいと考えています。

どれほど「よびもり」が普及しても、自然を相手にする以上、事故で命を落とすこともあり得ます。それは受け入れています。ただしその時、残された家族には長い闘いが待っているのです。

「よびもり」は万が一の場合でも遺体が発見されるような機能や、家族をフォローするサービスを追加し、たとえ事故が起きても家族がその後を乗り越えられるようなサービスにしたいと思っています。

海に出る人の家族のための会社として、今後も事業を推進していく所存です。

.jpg?auto=compress&fm=webp&w=2667&h=612)

.webp?fm=webp&fit=crop&w=1920)