関連記事

NPO運営をDXで支えるコングラントの次なる一手

「寄付文化が根づかない国」と言われる日本。

内閣府の調査(2022年度)によると、1年以内に寄付経験がある人の割合は 35.3% にとどまっており、欧米諸国と比べて寄付習慣の定着が進んでいない現状がある。加えて、税制上の優遇制度があるにもかかわらず、その認知度や活用率も依然として低い。

背景には、「どこに寄付すればよいか分からない」「税制の仕組みが複雑」「手続きが煩雑」といった、寄付者側の心理的・実務的ハードルが存在しており、結果として支援を必要とする団体に十分な資金が行き渡らない構造が続いている。

こうした課題に対し、寄付のあり方そのものを変えようと挑戦しているのが、コングラント株式会社だ。

同社は、3000以上の団体に寄付決済と管理のプラットフォーム「寄付DXシステム」を提供してきた実績を持ち、今回、新たにスマート寄付アプリ「GOJO(ごじょ)」を開発した。

GOJOは、生活者の寄付体験を刷新するだけでなく、企業による従業員支援やポイント還元の仕組みを通じて、日本の寄付文化に新たな風を吹き込もうとしている。

今回は、代表取締役CEOの佐藤正隆氏、執行役員法人事業部責任者の高橋敦彦氏に、開発の背景と目指す未来について話を聞いた。

―― 「GOJO」をリリースされた背景を教えてください。

佐藤氏:これまで、私たちは「寄付DXシステム」を通じて、NPOや公益法人の業務効率化を支援してきました。団体数でいえば3000以上、寄付流通総額も100億円を超えています。

ただ、団体側の効率化だけでは、日本全体の寄付額を大きく伸ばすには限界があると感じていました。寄付者側の体験が変わらなければ、寄付の裾野は広がらない。その問題意識がGOJO開発の出発点でした。

―― 寄付者側にはどのような課題があると捉えていますか。

佐藤氏:日本では、寄付が「一部の人の特別な行為」として捉えられており、身近な選択肢になっていないことが大きな課題です。GOJOは、そのハードルを下げるために「1タップ100円から始められる設計」を導入しています。関心のある分野や支援したい団体をアプリ上で簡単に選べて、寄付は即完了。寄付金額の制限もなく、同じ団体に何度でも支援することができます。

さらに、寄付額に応じて1〜10%以上のGOJOポイントが付与され、次回以降の寄付に使えるほか、連携カフェなどで“自分へのごほうび”として使える仕組みもあります。寄付履歴はマイページで確認でき、自分の支援の積み重ねを「見える化」することで、寄付が継続しやすくなる体験を設計しています。

―― 寄付先の信頼性も重視されているそうですね。

佐藤氏:GOJOに掲載される団体には、法人格の保有が必須です。また、代表者や役員に対してはネガティブチェックを行い、年1回の再審査も実施します。

ユーザーから「この団体を追加してほしい」といった要望も寄せられており、今後も安全性と透明性の両立を図りながら、掲載先を拡充していく予定です。

―― GOJOは企業向けにも展開されていると伺いました。

高橋氏:現在、多くの企業が、人的資本経営やESGの取り組みの一環として、従業員による社会貢献活動に注目しています。とはいえ、実際には「どう巻き込むか」が定まらず、思うように参加が広がらないという悩みも多く聞かれます。

GOJOでは、そうした課題に対し、寄付を“仕組み化”することで自然な参加を促す仕掛けを用意しています。たとえば、企業が支援したい団体を選んで社内キャンペーンを展開したり、従業員の寄付に対して追加ポイントを付与する制度を設けたりすることで、負担感なく関われる環境を整えています。

現在は、社会貢献や健康経営を重視する複数の上場企業との間で導入が決定しており、キャンペーン設計や導入準備が進行中です。 福利厚生やエンゲージメント施策の一環として、GOJOの仕組みに期待が寄せられています。

導入プロセスもシンプルです。専用の企業アカウントを開設した上で、GOJOのカスタマーサクセスチームが初期設定やキャンペーン設計を支援します。さらに、社内イントラとの連携やウェルビーイング施策との統合、寄付データのレポート提供までをワンストップで対応しているため、「始めやすさ」も企業から高く評価されています。

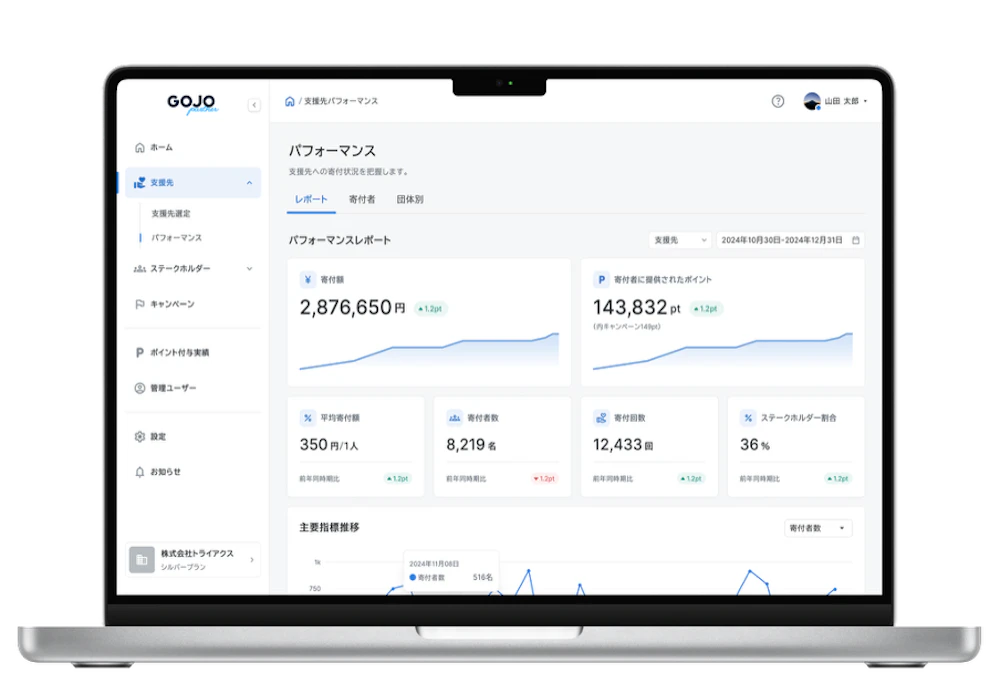

寄付に関するデータは、参加人数や寄付額、寄付先のカテゴリといった情報を匿名で収集し、企業ごとに管理画面で一元管理・可視化されます。これにより、取り組みの成果を“見える化”でき、企業としての社会的インパクトを定量的に把握することも可能になります。

高橋氏:利用料金は、社員1人あたり年間で数千円程度を想定しています。企業の従業員規模や導入目的に応じて、個別にプランを設計するかたちです。従来の社内ボランティア活動やCSR(企業の社会的責任)施策と比べても、「取り組みやすい」といった声をいただくことが多いです。

―― ユーザー獲得に関する見通しは。

佐藤氏:初年度で10万人のユーザー獲得を目標に掲げています。まずは、既存のNPOネットワークや企業経由での利用を広げ、2025年末までに1万人の到達を見込んでいます。GOJOを「寄付の入り口」として日常に定着させる第一歩にしたいと考えています。

―― 今後追加される機能について教えてください。

佐藤氏:直近では、認定NPOへの寄付に対する税制優遇手続きをアプリ内で完結できる機能を開発中です。従来は紙の領収書を郵送する必要がありましたが、将来的にはマイナポータルとの連携も視野に入れて、電子化を進めていきます。

また、企業向けには ボランティア活動のマッチング機能も準備中です。他社の従業員と合同で参加できるボランティア活動などをGOJO上で紹介し、より多様な社会参加の機会を提供していく予定です。

加えて、航空会社やカード会社の既存ポイントをGOJOポイントに交換できるようにし、生活の延長線上に寄付を位置づける仕組みをつくりたいと考えています。寄付の入り口が増えることで、より多くの人が“自分ごと”として社会課題に関われるようになるはずです。

―― GOJOを通じて実現したいビジョンとは。

佐藤氏:「寄付は偉い人がするもの」「時間やお金に余裕がある人のもの」といった固定観念を変えたいんです。GOJOは、誰でも、どこからでも、気軽に寄付できる サービスです。

寄付を通じて社会とつながる。それを “当たり前” にする文化を、テクノロジーの力で創っていくことが、私たちの使命だと考えています。

スタートアップの資金調達情報を漏れなくキャッチアップしたい方へ。

1週間分の資金調達情報を毎週お届けします。

※登録することでプライバシーポリシーに同意したものとします

※配信はいつでも停止できます