株式会社レグミン

農薬散布BPOサービス「マクミン」を展開する株式会社レグミン(埼玉県深谷市)は、2025年10月8日付で総額2億円の資金調達を発表した。これにより累計調達額は9.3億円に達し、2026年の全国展開に向けた体制構築を本格化する。

今回の調達は、AgVenture Labや地方ファンドなどからの出資、FUNDINNOを通じた株式投資型クラウドファンディング、埼玉りそな銀行からの融資など、複数の手法を組み合わせたもの。代表の野毛慶弘氏は、「PR効果とファンの獲得を狙ってクラウドファンディングを選んだ」と語る。

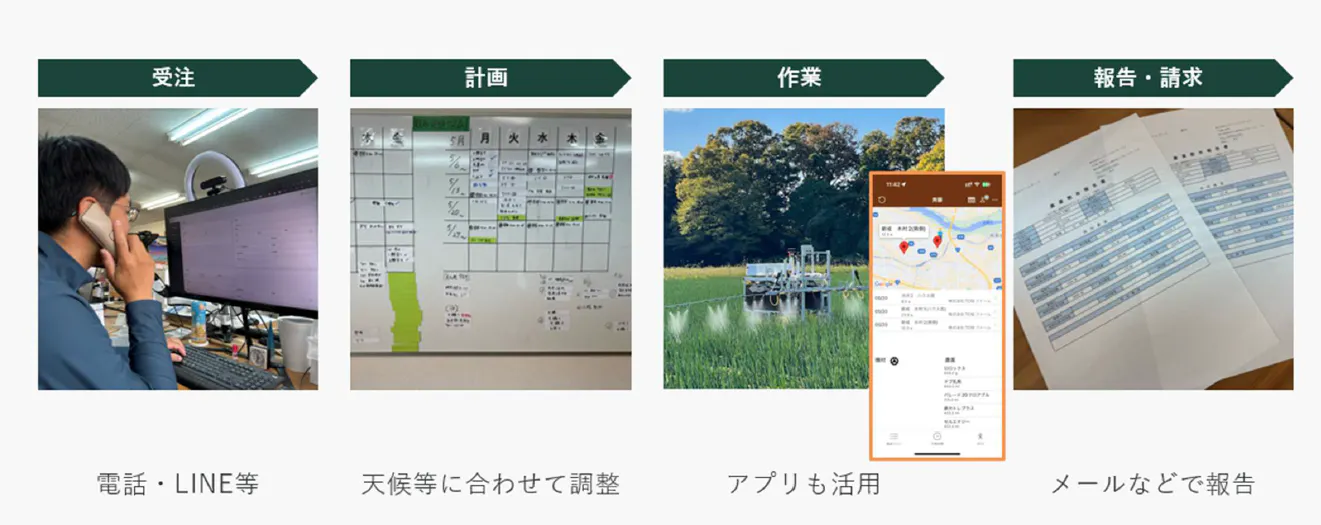

レグミンの主力事業「マクミン」は、農薬散布に特化した自律走行型ロボットと管理アプリを組み合わせたBPOサービスである。畝をまたいで自律走行できるロボットは、免許不要で簡易な操作が可能なうえ、農薬を均一かつ効率的に散布できる。

農薬の種類や使用量の管理にはアプリを活用し、データベースに基づいて作物ごとに最適な投薬ができる設計となっている。現場のフィードバックをもとに、仕様の細部まで数百回にわたる改良が重ねられており、現場実装性の高さが評価されている。

野毛氏は、農業用ドローンとの差異について「散布速度ではドローンに軍配が上がるが、使用できる農薬が限られており、特に野菜には不向き。一方、当社のロボットは液剤を土壌に定着させる用途に優れ、野菜や畑作物に適している」と説明する。

レグミンは、2024年には年間172haの農地で散布を受託し、2025年からは地方のプロパンガス会社とのフランチャイズモデルを開始。ガス配送の閑散期と農薬散布の繁忙期を組み合わせたこの仕組みは、すでに静岡県・鳥取県などで実証運用が始まっており、全国的な導入も視野に入れている。

現場では、大規模農業法人を中心に「ピーク時の業務が回らない」「農薬作業だけ外注したい」という声が多く、これに対応する形で、部分委託から年間契約に移行するケースも増えている。また、「高齢で農薬散布が難しい」「女性ひとりでは負担が大きい」といった個人農家からの依頼もある。

今後の展望として、野毛氏は「ロボットがどれだけ現場で動いているかがKPI」と語り、稼働台数の拡大と作業効率の向上に注力する。2025年度には30台、翌年には100台規模のロボット展開を見込み、遠隔操作や散布速度の向上など、技術面での改良も並行して進める。

創業は、野毛氏と共同代表・成勢卓裕氏(元日本IBM)によるもの。大学時代の寮生活を共にした両者が、農業の課題意識を共有し起業に至った。静岡での実地検証を経て、BPOとロボット開発を両立させるモデルへと進化させた。

将来的には海外展開も視野に入れる。東南アジアでは日本と同様の農業課題があり、既存のロボットがそのまま適応できる可能性があるという。一方で欧米市場では大型機の導入が必要とされており、製品のスケールアップを見据えた開発も視野に入れている。

今後の提携先として、プロパンガス業界に加えて、食品メーカーや農産物加工業者、また製造業界のCVCとの連携を模索中だ。農業インフラ企業としての役割を拡大しながら、持続可能な農業支援の輪を広げていく構えだ。

レグミンが目指すのは、日本国内の農業が持続可能で安定的に再生産できる社会の実現である。「日本の豊かな食文化を支える農業生産を、今後も続けられるようにしたい」と野毛氏は語る。農薬散布の自動化にとどまらず、今後は他の農作業工程の支援にも視野を広げ、農業に従事するすべての人が安心して働けるインフラの構築を目指す。

.jpg?auto=compress&fm=webp&w=2667&h=612)