株式会社AccordX

キャンセル料金のデジタル請求サービス「請求できるくん」を運営する株式会社AccordXが、プレシリーズAラウンドで累計2.1億円の資金調達を完了した。

リード投資家のANOBAKAをはじめ、NES、スパークル、モバイルコムが新規出資者として参画。

2024年6月のサービス開始から約1年で、導入店舗数は1000倍以上、売上は1万1000倍という急成長を遂げている。同社代表取締役CEOの安井一男氏は「透明で公平な経済循環を実現する」というミッションのもと、飲食業界が長年抱えてきた予約キャンセルによる損失問題の解決に取り組む。

事業内容や今後の展望について、安井氏に話を伺った。

電話請求をDX化、平均回収率20倍達成の理由

──事業概要を教えてください。

安井氏: 私たちは、飲食店向けにキャンセル料金を簡単に請求できるサービス「請求できるくん」を提供しています。サービスの開始は2024年5月で、すでに4500店舗以上に導入されており、業界トップクラスの利用実績です。

外食業界では、無断キャンセルによる年間損失が約1.6兆円にのぼるとも言われており、深刻な課題となっています。それにもかかわらず、これまでキャンセル料の請求は主に店舗スタッフが電話で個別に案内する方法が主流で、精神的負担が大きく、回収率も極めて低いのが実情でした。

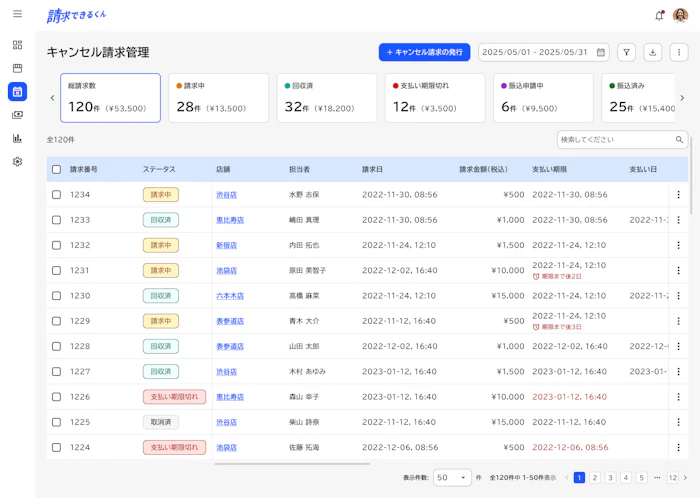

「請求できるくん」では、店舗の管理画面から名前と電話番号を入力するだけで、ショートメッセージ経由でお客様に請求書を送信できます。受け取ったお客様は、リンクからクレジットカードで支払いを完了することができ、リマインド送信や領収書の発行などの後処理もすべて自動化されています。

従来の電話での請求は、そもそもお客様に繋がる確率が10%未満で、そこから支払いまで至るケースはさらに限られていました。対して「請求できるくん」では平均的な回収率は55%以上を記録しているため、20倍以上の成果を上げることができています。

たとえば、渋谷の客単価8000円程度の飲食店では、「請求できるくん」導入後の1ヶ月間で18件のキャンセル請求を実施。そのうち12件(回収率66%)の支払いを回収し、10万円以上の売上を回復できたとのことです。手数料を差し引いた後も、8万円以上の新たな収益となり、大変喜んでいただけました。

ビジネスモデルは完全成果報酬型で、導入コストはゼロ。回収金額の23%を手数料として頂戴し、残額を飲食店に還元する仕組みです。特徴的なのは、キャンセル料を支払ってくれたお客様に対して、次回使えるクーポンを自動発行できる機能。これにより、請求が一方的なやりとりで終わらず、再来店のきっかけにもつながります。ネガティブな体験をポジティブな関係に変える導線が評価され、多くの飲食店から支持を得ていますね。

──どのように顧客を増やしているのでしょうか。

大きくは、ホームページ経由でのお申し込みと、パートナー経由のご紹介という2つの導線を用意しています。アカウントは即日発行可能なので、スムーズに導入していただけます。

実際ご利用いただいているお客様の9割近くは、リファラルとパートナーセールス経由でのご紹介です。特にリファラルは非常に重要なチャネルで、業界内で影響力を持つ方々に顧問として参画いただくことで信頼ある企業様を紹介してもらっています。

サービス自体の導入ハードルが低く、飲食店の現場にフィットするUIになっている点も強みです。私自身過去に飲食店向けSaaSを立ち上げた経験があるので、店舗運営のリアルを踏まえたプロダクト設計ができているという実感があります。

導入後のカスタマーサクセスもかなり力を入れていて、専任の担当が業務フローへの落とし込みまで丁寧に伴走しています。請求が1件でも回収できるとすぐに純利益が発生する仕組みなので、その価値を実感してもらいやすく、これまで継続率は100%を記録しました。

昨年11月頃からはPRにも本格的に取り組みはじめました。たとえば、インフォマート主催のピッチコンテストや、キリンビールの社内イベント「レストランテック」などでは優勝させていただきました。業界誌にも2度取り上げていただき、「キャンセル料請求といえば請求できるくん」と認識してもらえるようなブランドポジションが少しずつ築けてきた、と感じていますね。

現場バイトで掴んだ課題が原点

──創業のきっかけと、これまでの事業変遷について教えてください。

創業は2017年です。最初の2年間は、デジタルマーケティングの受託やコンサルティングで事業の土台を築いていました。スタートアップとして本格的に動き出したのは2019年で、外部資本を初めて受け入れたタイミングです。

当時はデリバリー支援事業に取り組んでいました。海外でデリバリー文化が広まり始め、日本でもその波が来ると感じたのが背景です。コロナ禍が追い風となり、デリバリーやバーチャルブランドのフランチャイズ支援が一時は大きく伸びました。

ただ、日本では欧米や中国のようにデリバリーが定着せず、顧客側の撤退が相次ぎ、事業の持続が難しくなっていきました。2021年からはモバイルオーダーなど、何度かピボットも試みましたが、なかなか成果が出せずに苦しい時期が続きました。

2024年5月には、手元のキャッシュが30万円を切り、複数社に資金調達を申し込んだものの、すべて断られるという状況にまで追い込まれました。そんな中で、初めて投資を決めてくださったのがエンジェル投資家の坂本達夫さんです。このご縁をきっかけに、「請求できるくん」の開発へと舵を切ることになります。

サービスの着想は、開発直前の3ヶ月間、私自身が飲食店で毎日スポットバイトをしていた経験から来ています。現場で何が求められているのか、感覚ではなく肌で知りたかったからです。実際に見えてきたのは、キャンセル自体の件数はそこまで多くない一方で、それに伴う心理的負担が非常に大きいということ。電話での請求時に罵声を浴びたり、また店長クラスのスタッフが対応せざるを得ないことも多い状況を目の当たりにしました。

本来なら必要のない業務で、感情的なやりとりに巻き込まれてしまっている。事業者側も感情が爆発して強い言葉で返してしまうことがあり、結果として誰も得をしない構造ができあがってしまっていました。だったら、人が介在しなくても済むように、請求をシステムで淡々と進められた方がいい。双方にとって穏やかな形で完結できる仕組みが必要だと強く感じたのが、現在のサービスにつながっています。

請求DXから新金融エコシステムへ。予約経済を支える次世代プラットフォーム構想

──今後の事業展開について教えてください。

まず取り組んでいるのは、飲食業界に続く周辺領域への展開です。なかでも美容院やサロンは、顧客が予約をすること前提で組まれており、ひと枠がキャンセルされた瞬間に、確実に機会損失が発生します。そのため、キャンセル料金の請求ニーズが極めて明確です。実際、すでに500〜600店舗への導入が進んでおり、飲食店と同等か、それ以上に高い利用頻度で活用されています。

また、今回出資いただいたVCの一部には地方銀行をLPに持つファンドもあり、地銀が抱える地域の飲食店や小規模事業者との連携によって、販路拡大のシナジーを見込んでいます。顧客紹介や導入支援といった形で、地域金融機関との協業を進めていきたいですね。

当社のサービスには、単なる「請求の効率化」にとどまらない可能性があるはずです。キャンセル請求を通じて得られるデータには、信用の裏付けとなる行動履歴が蓄積されていきます。たとえば、キャンセルしてもきちんと支払いに応じる人は、まさに「信用できる顧客」。こうした行動ベースの情報をもとに、信用スコアへの転用、キャンセル料のファクタリング、オンラインレンディングといった金融サービスへと発展させる構想もあります。事業者の資金繰りに直接寄与するサービスへ、私たちのプラットフォームを進化させたいと考えています。

そもそもこの事業は、「現場で本当に困っている人たちを助けたい」という強い思いからスタートしました。無断キャンセルによる損失は、単なる売上の減少ではありません。真面目に準備し、きちんと経営努力を重ねている人たちが理不尽な形で損を被っている、という状況を放置したくなかったんです。キャンセルによるダメージを最小化し、同時に顧客との関係性を断ち切らない。その仕組みを私たちは、現実的で、かつ実効性ある形で提示しています。実際、多くの事業者さんが「もうこれなしでは戻れない」と言ってくださるようになりました。

目指しているのは、特定の業界に閉じたサービスではありません。正しく働く人が、きちんと報われるという当たり前を支える、新しいインフラのような存在になるために、挑戦を続けていきます。