株式会社Quemix

量子アルゴリズムを開発する株式会社Quemixは、シリーズBラウンドにおいて総額5.5億円の資金調達を実施(第三者割当増資)。これにより、同社の累計調達額は8.5億円に達した。

本ラウンドには、SCSK、親会社のテラスカイに加え、YNF、みずほキャピタル、未来創造キャピタルが出資している。

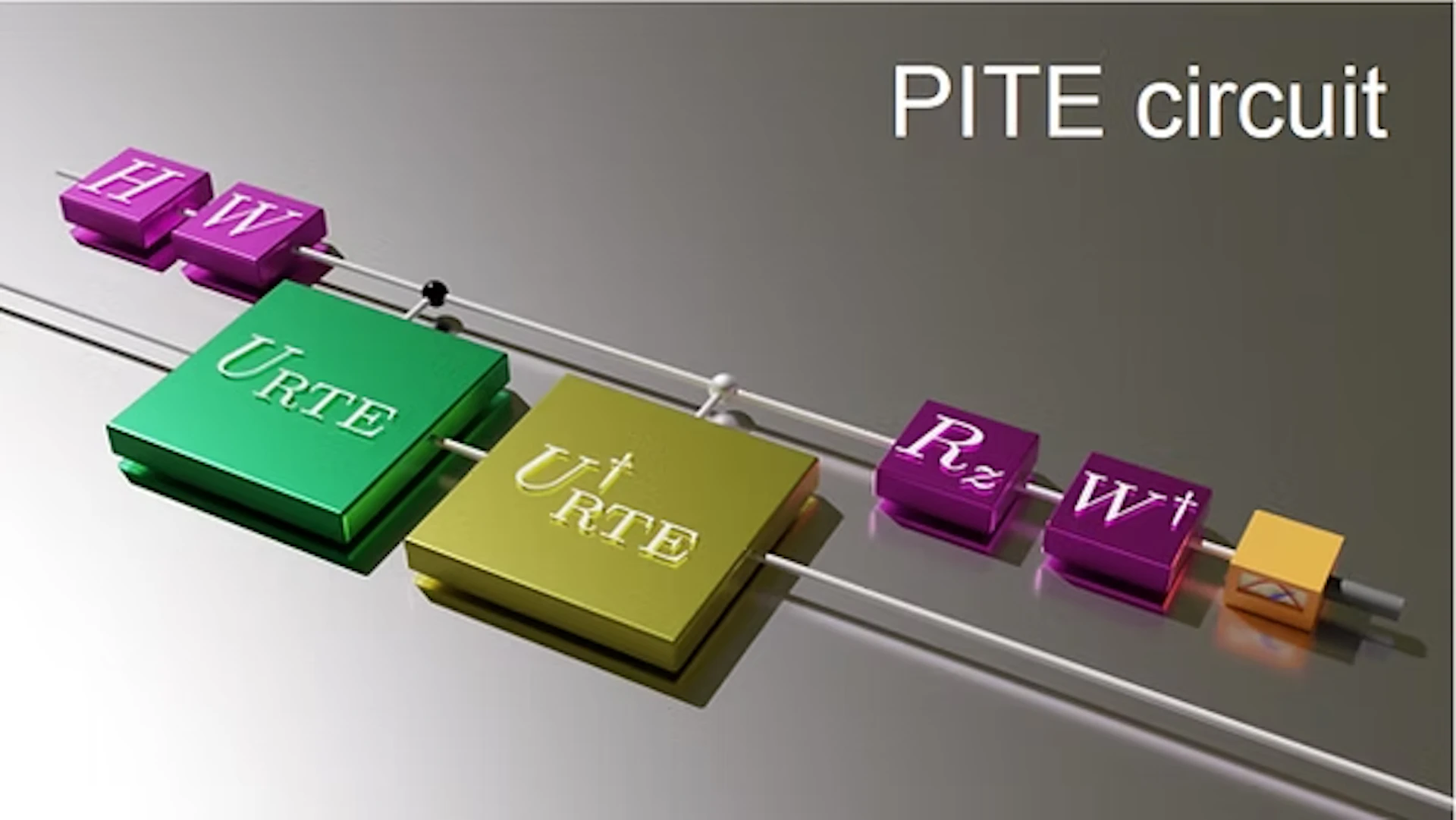

Quemixはテラスカイの連結子会社であり、量子コンピュータや量子センサ、材料計算分野の研究開発を手がける。とくに「誤り耐性量子コンピュータ(FTQC)」向けのアルゴリズム開発を主軸としており、2023年には量子化学計算分野における新技術「確率的虚時間発展法(PITE®)」を発表した。数学的に量子加速が証明されたこの技術は同年に特許を取得し、量子化学計算アルゴリズムの研究分野で注目されている。

代表取締役の松下雄一郎氏は、東京大学にて博士(工学)を取得後、ドイツのマックス=プランク研究所で研究員として勤務。以降、東京大学助教、東京工業大学(現・東京科学大学)特任講師・特任准教授、同大学物質情報卓越教育院の特任准教授を歴任した。2020年9月よりQuemixの代表取締役CEOに就任している。

現在も、東京大学大学院理学系研究科および東京科学大学総合研究院で特任准教授を務めるほか、量子科学技術研究開発機構のプロジェクトチーフを兼任。さらに、ポスト「富岳」事業や文部科学省の提言書ワーキンググループへの参画、「AI for Science」の執筆など、産学連携領域においても精力的に活動している。

AI、自動運転、電気自動車の普及により、高性能な半導体、電子部品、電池といった高機能材料の需要が拡大しつつある。それに伴い、材料開発における期間短縮やコスト削減を目的としたマテリアルズ・インフォマティクス(MI)の導入も進んでいる。

量子コンピュータは、最適化や暗号分野に加え、材料計算や分子シミュレーションの領域でも活用が期待されている。2023年末以降は、複数のハードウェアベンダーが中長期的な開発ロードマップを公開し、実用化に向けた動きが加速。とくに「誤り耐性量子コンピュータ(FTQC)」の開発が大きく進展し、周辺分野における研究開発も世界的に活発化している。

こうした流れのなか、Quemixは2028年を目標に、材料計算およびシミュレーション分野における量子技術の社会実装を目指しており、今回の資金調達はその研究開発体制の強化に充てられる。得られた資金は、FTQC対応アルゴリズムの開発や、材料シミュレーション分野での応用に向けた研究活動に活用される計画だ。

画像はQuemix HPより

掲載企業

Writer

.png?auto=compress&fm=webp&h=128&w=128&fit=crop)

ケップルアナリストチーム

ケップルアナリストチーム

スタートアップ企業の情報収集・分析を行う専門チーム。ケップル独自のスタートアップデータベース「KEPPLE DB」の構築にも携わっており、KEPPLEメディアやKEPPLE DBへの独自コンテンツの企画、発信を行う。

Tag