関連記事

戸田建設が語る成熟産業でのスタートアップ共創戦略──社内連携のリアル

※本記事は、株式会社ケップルが2025年9月24日に開催したセミナー「スタートアップ探索を次のステージへ──成果につなげる実践ポイント」から一部抜粋したレポートです。

近年、事業会社におけるオープンイノベーションの取り組みは広がりを見せる一方で、「スタートアップとどのように出会い、どのように連携を成果につなげていくか」について課題を感じている声も多く聞かれます。

特に、探索(ソーシング)フェーズにおいては、「適切なスタートアップとの接点が持てない」「取り組みが散発的で属人的になっている」といった悩みが頻出しています。

こうした背景のもと、今回は、弊社(株式会社ケップル)の江口淳が登壇し、スタートアップ探索の進め方や成果につなげるための実践ポイントについてお話ししました。

事業会社の立場で、スタートアップとの出会いをどのように増やし、どう成果へとつなげていくのか──現場のリアルな課題感とともに、具体例やノウハウが共有された内容となっています。ぜひご覧ください。

▼スピーカー紹介

江口 淳 |株式会社ケップル 執行役員 / Open Innovation Business Group

LIFULLにて不動産情報サイト「HOME'S」のクライアント支援やパートナーアライアンスを担当後、2018年よりケップルへ参画。セールスや資本業務提携支援、事業会社とのオープンイノベーションを中心に活動。

──今回のセミナーの背景と、取り上げたテーマの意図を教えてください。

江口氏: 多くの企業がオープンイノベーションに取り組む中で、「どのようにスタートアップと出会い、成果を出していくか」が共通課題になっています。

特に探索(ソーシング)フェーズでの悩みは根深く、今回はその「出会いの作り方」に焦点を当てました。これから活動を始める方にも、既に実践されている方にも、具体的な一歩を示せる場にしたいと考えました。

──スタートアップ探索に取り組む上で、最初に押さえるべきポイントは?

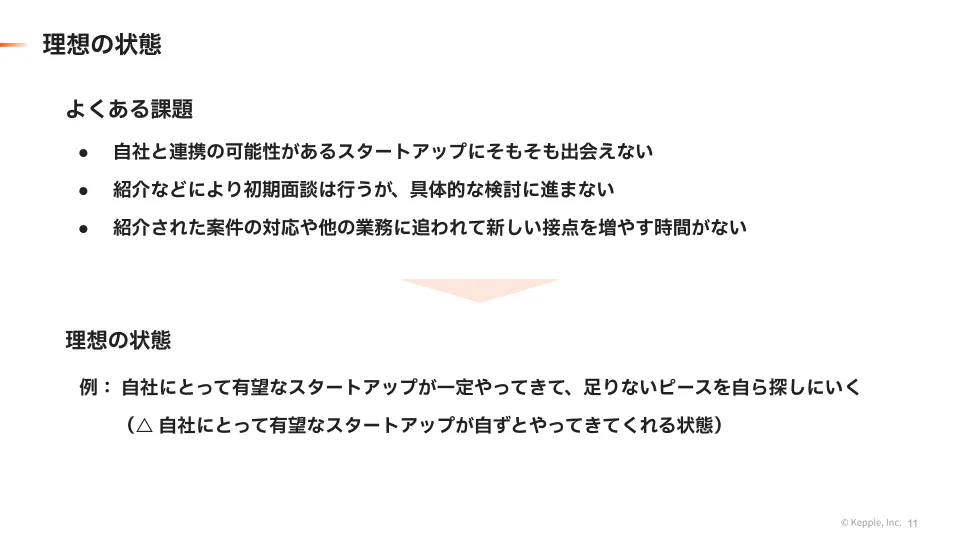

まず大切なのは「理想の状態を定義すること」です。どのような出会いを増やしたいのか、探索の目的やゴールが曖昧なままでは活動が散漫になります。

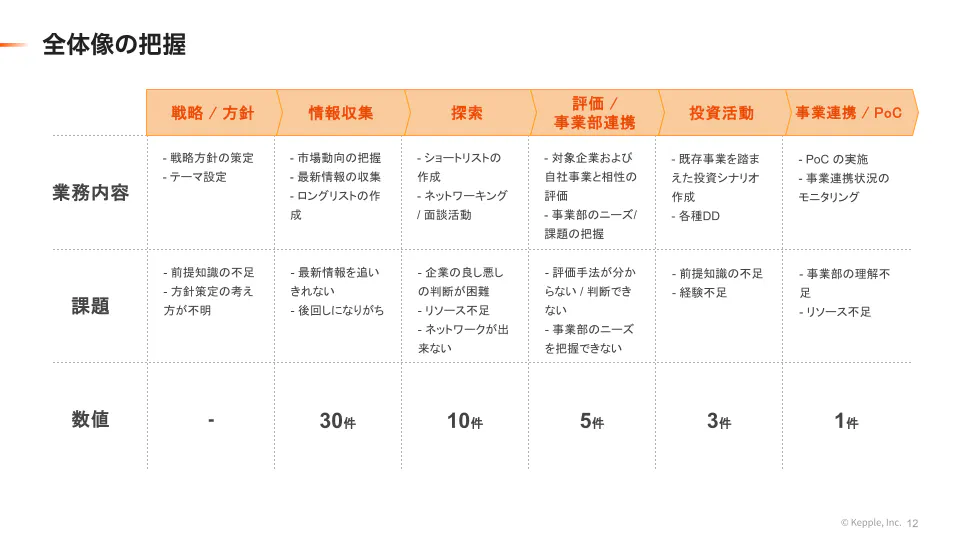

加えて、探索プロセスを段階ごとに可視化し、どこでボトルネックが発生しているかを把握することも重要です。たとえば「最初の接点が少ない」「面談数はあるが検討につながらない」「社内調整に時間がかかる」といった課題を可視化できれば、どこに注力すべきかが明確になります。

こうしたプロセスを社内で言語化・数値化し、共有していくことで、探索活動が属人的な取り組みから、仕組みとして機能する状態へと進化していきます。

実際に以前セミナーで登壇いただいた戸田建設では、スタートアップとの接点数や面談件数、事業部との連携件数などを定量的に記録・報告し、経営層と連携したPDCAをまわす仕組みを構築しています。

別のベンチャーキャピタルでは、どの関係者から紹介を受けたかを全件記録し、紹介の質を振り返る仕組みを整えています。こうした「仕組み化」が、属人的な探索を脱却する鍵になります。

──出会いを増やすためのアプローチには、どのような手法がありますか?

弊社では、 大きく3つのアプローチに整理しています。

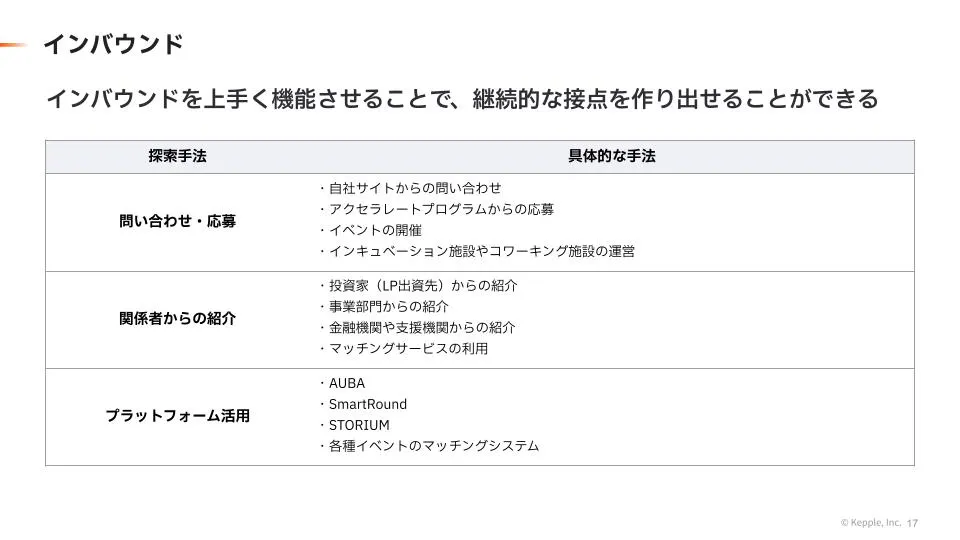

スタートアップ側からの問い合わせや紹介を受ける形です。企業によっては、オープンイノベーション専用のサイトを開設したり、イベントに登壇するなど、積極的な発信で流入を促しています。たとえば、NTTドコモベンチャーズでは自社のホームページ内で取り組みを定期的に記事化し、情報発信の母体としています。

また、TOPPAN株式会社でも「TOPPAN CVC JOURNAL」を通じて、探索テーマの発信と自社の姿勢の明示を行なっています。こうした発信が、スタートアップ側からの問い合わせを生む下地となっています。

展示会やピッチイベントへの参加など、自ら動いて出会いを作る手法です。はじめやすい反面、一定の人的リソースが求められます。ピッチイベントの代表的なものとして、Morning Pitch、Monthly Pitch、ほか、各VCのデモデイやアクセラレータープログラムの発表会などが挙げられます。

また、イベントや展示会を一覧で確認することができる「スタートアップカレンダー」があります。まずはこうした場に足を運び、情報感度を高めることが重要です。

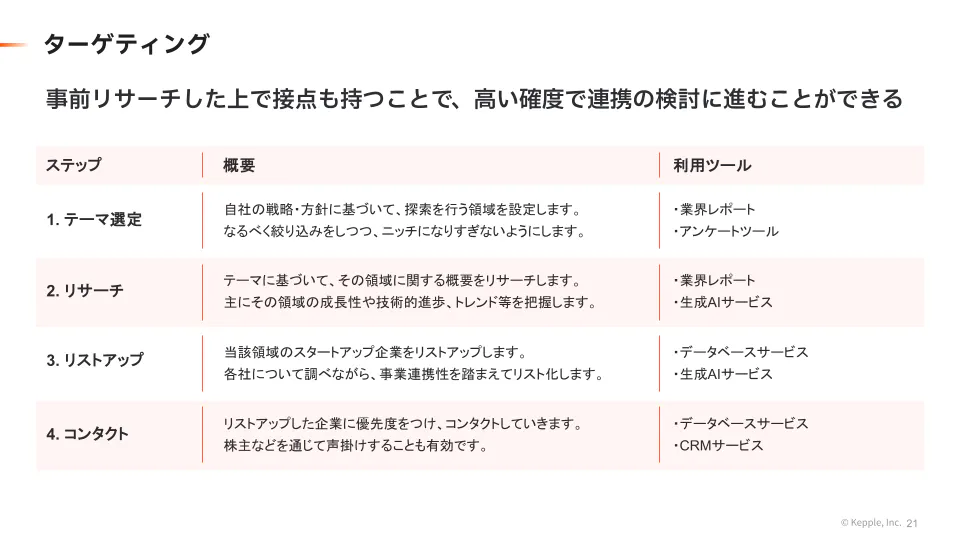

特定領域にテーマを絞って探索する戦略的アプローチです。たとえばベネッセでは「Disruptor Watch」として、脅威となり得る領域のスタートアップをリストアップしていき、継続的に動向を確認する取り組みを実施しています。

──これから始める初心者に向けて、まず何から始めればいいですか?

大規模イベントへの参加がおすすめです。例えば、IVS、B DASH CAMP、東京都が主催するSushi Tech などが挙げられます。まずはエコシステムに飛び込むことで、探索の輪郭が見えてきます。

実際に参加してみると、「この領域にプレイヤーが集中している」「自社の事業と相性がよさそうな技術はここかも」といった気づきが自然と得られます。そこから、自社に合ったテーマや手法を見つけていくステップが無理なく進められます。

──成果を出すために、探索活動で忘れてはならないことは?

最も大切なのは「ギブの精神」です。スタートアップも投資家もリソースが限られています。そんな中で信頼を築くには、まず相手に価値を提供する姿勢が欠かせません。

例えば、自社では使えない技術だったとしても、他部門を紹介したり、相手にとって次の出会いにつながるようなフォローを意識することが重要です。

結果的にそれが「紹介しやすい会社」「付き合いやすい会社」として認知され、信頼あるネットワークにつながっていきます。こうした積み重ねが、最終的には成果となって返ってくるはずです。

オープンイノベーションの実践は、時間をかけた地道な積み重ねと、社内外との信頼関係の構築によって、初めて成果へとつながっていきます。

今回のセミナーからは、探索の「型」を持ち、戦略と行動を繋げることの重要性が浮き彫りになりました。成功事例を学びながらも、自社にとって最適な仕組みを設計していく柔軟性が求められます。

ケップルは、これまで数多くの事業会社のオープンイノベーションやスタートアップ投資を支援してきた経験とノウハウを活かし、戦略設計から実行まで一貫してサポートしています。

オープンイノベーションは、正しいアプローチで継続的に取り組めば、必ず成果につながります。少しでもご関心をお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

【お問い合わせはこちら】

スタートアップの資金調達情報を漏れなくキャッチアップしたい方へ。

1週間分の資金調達情報を毎週お届けします。

※登録することでプライバシーポリシーに同意したものとします

※配信はいつでも停止できます