オリエンタルランド・イノベーションズが語る新規事業創出を目的としたCVC戦略──出資から出向、新規事業創出に向けた取り組み

.webp?fm=webp&fit=crop&w=1920)

オープンイノベーションという言葉が日本でも定着して久しいですが、実際に取り組んでみると「思うように進まない」「成果が出ない」という声をよく耳にします。その原因の多くは、オープンイノベーションの本質を理解せずに、単なる「外部のスタートアップ探し」に終始してしまうことです。

オープンイノベーションとは、「内部と外部のアイデア・アセットを組み合わせる」ことです。外部探索だけでなく内部探索、つまり自社の強みや課題の深掘りが同じくらい重要になります。

本稿では、オープンイノベーションを成功に導くための戦略設計について、「目的」「アセット」「手段」の3つの観点から体系的に解説していきます。

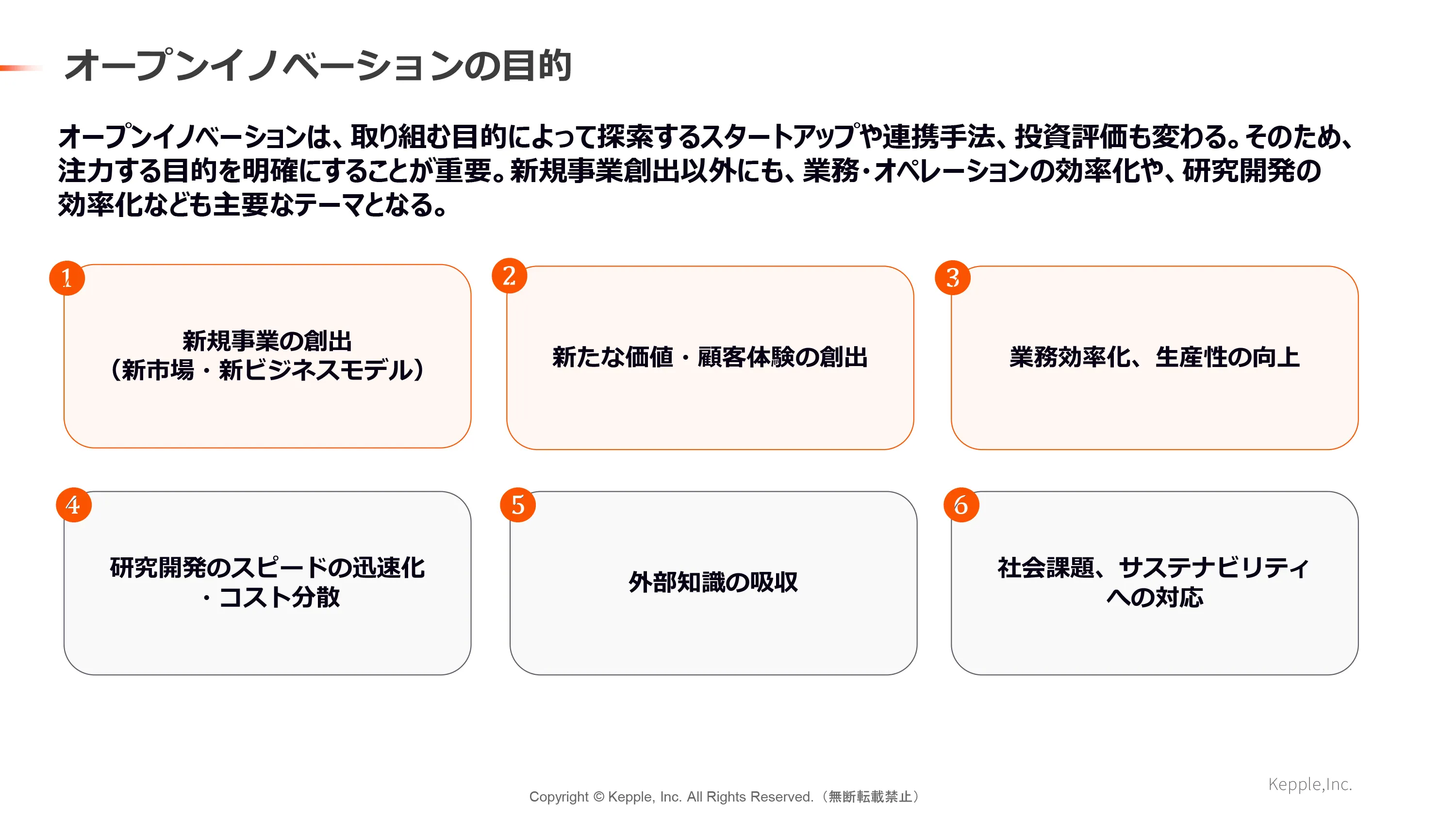

オープンイノベーションを進める企業の多くが「新規事業の創出」を目的に掲げています。それも重要な目的の一つですが、例えば業務オペレーションや研究開発の効率化など、さまざまな観点があるはずです。

目的によって協業すべきスタートアップのタイプも、連携の方法も、投資評価の基準も大きく変わってきます。「とりあえずスタートアップと組んでみよう」では、組織内での協力も得られませんし、何より成果につながりません。

重要なのは、自社が直面している事業課題を明確にし、「なぜ自社だけでは解決できないのか」を特定することです。この認識が組織全体で共有されることで、外部リソースを活用する必然性が生まれ、オープンイノベーションが単なる「お試し」ではなく、本気の取り組みとして推進されるのです。

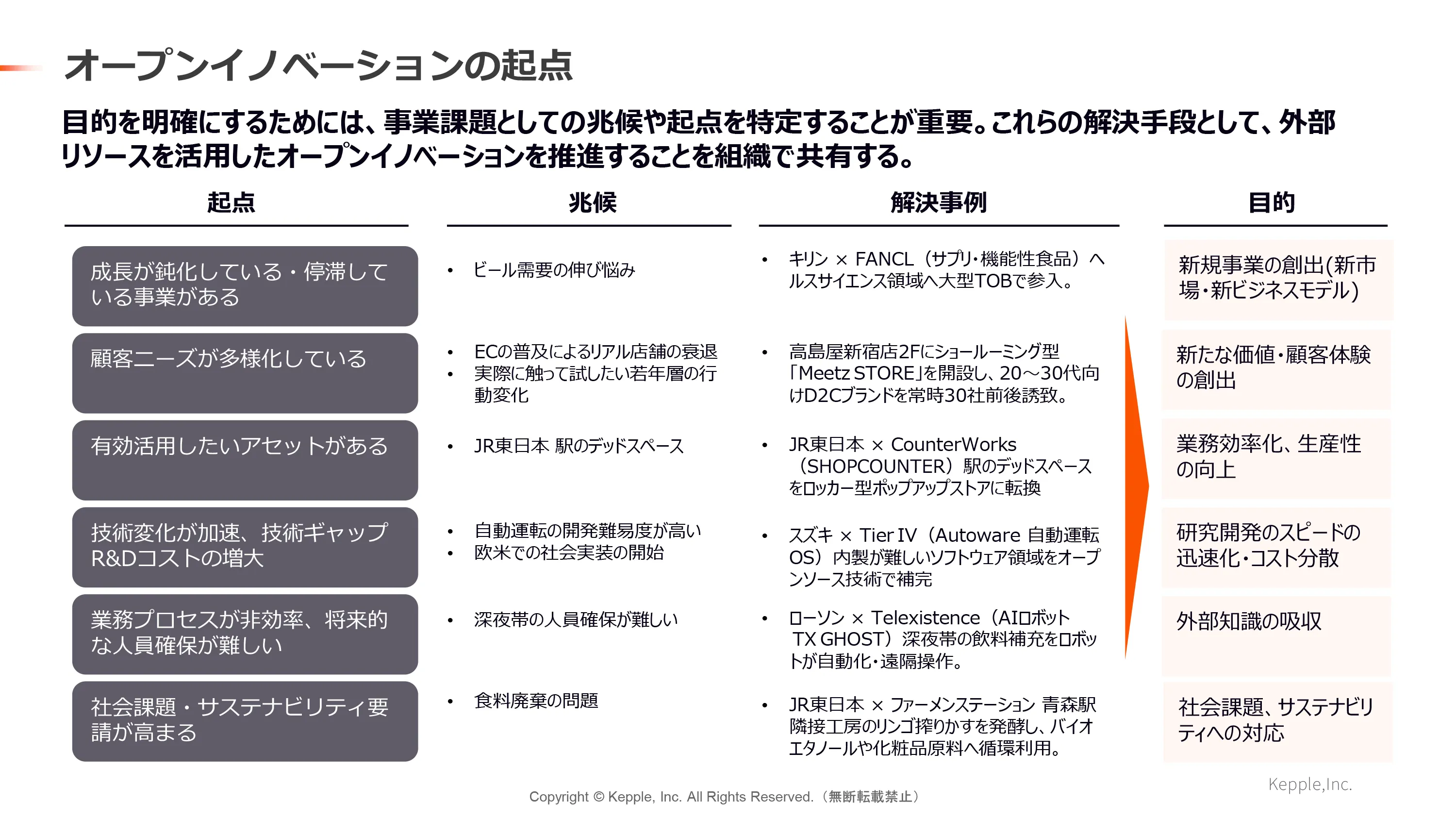

では、具体的にどのような事業課題がオープンイノベーションの起点となるのでしょうか。以下の図のようにわかりやすく6つのパターンに分類して考えます。

最もインパクトが大きく、オープンイノベーションへの本気度が高まりやすいのが「成長が鈍化・停滞している事業がある」パターンです。このパターンでは、既存の主力事業が右肩下がりになり、将来的に企業の存続が危ぶまれるという強い危機感が組織全体で共有されています。

そのため、「このままでは事業が立ち行かなくなる」という共通認識があるため、「なぜ外部と組む必要があるのか」という議論に時間を費やすことなく、「どの企業やサービスと、どう組むか」という建設的な議論に集中できます。

典型的な例がビール業界です。国内のビール消費量は年々減少し、各社とも新たな成長領域を模索しています。キリンホールディングスがファンケルを買収し、サプリ・機能性食品市場へ参入したのは、まさにこの危機感から生まれた戦略的判断と考えられます。ビールという飲料事業から、より広い「健康」という価値提供へ、外部のリソースを利用して、事業ドメインをスピーディに拡張したのです。

このように、起点を明確にすることで、「なぜ今、オープンイノベーションが必要なのか」という問いに答えることができます。そして、「なぜ」が明確になって初めて、次のステップである自社アセットの活用戦略に進むことができるのです。

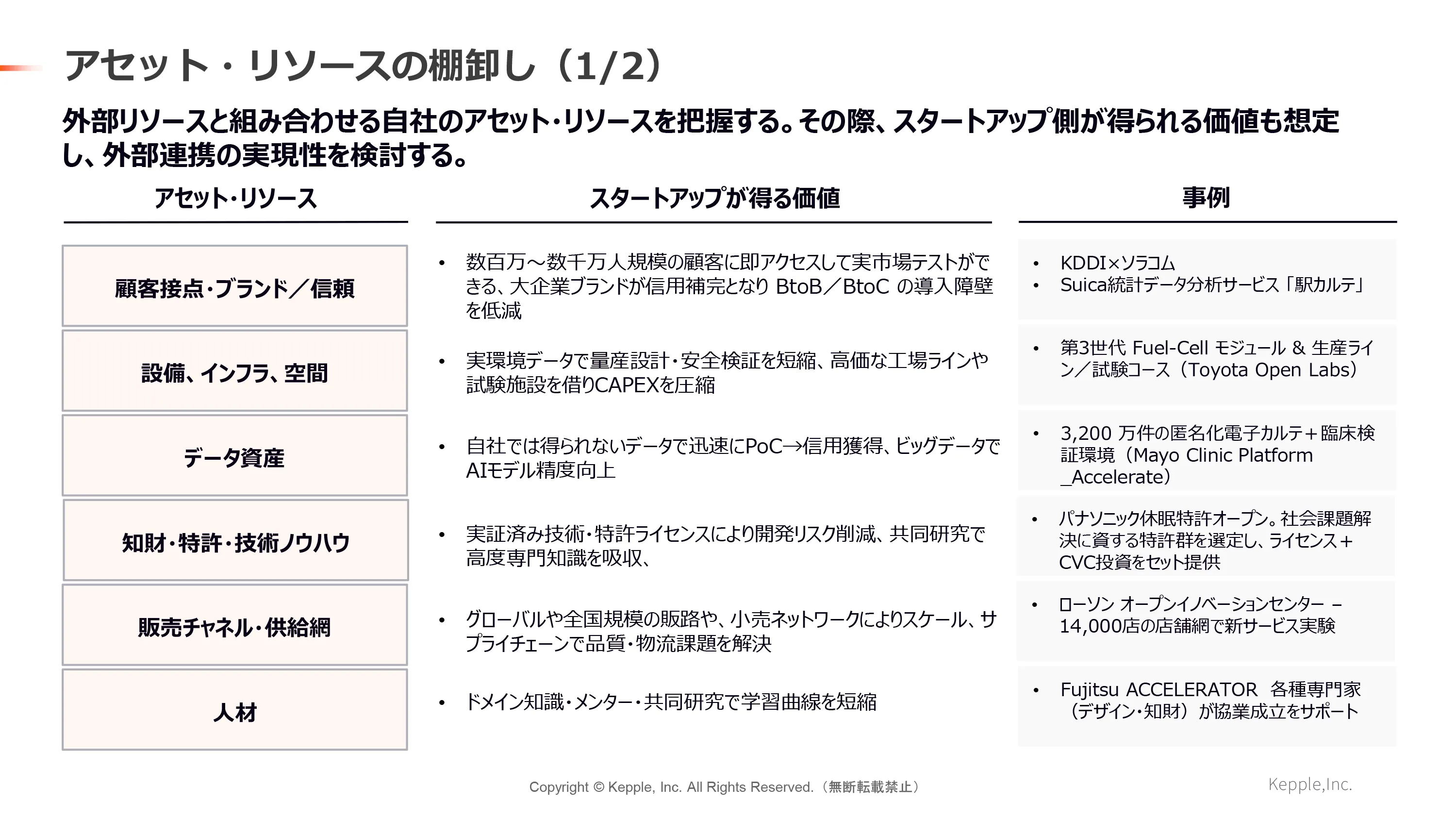

オープンイノベーションの目的が明確になったら、次は自社が持つアセットの棚卸しです。ここで重要なのは、自社視点だけでなく「アセットがスタートアップから見て魅力的か」という視点を持つことです。

本稿では、自社のアセットを大きく6つに分類しました。

B2Bビジネスを展開するスタートアップにとって、大企業のブランド力は活用したいアセットの一つです。KDDIとソラコムが協業した際も、ソラコムがKDDIのブランドを活用することで信頼性が格段に向上し、顧客獲得が加速しました。

また、JR東日本のSuicaデータ活用サービス「駅カルテ」のように、大量の顧客接点から生まれるデータは、スタートアップには手に入らない貴重な資産です。こうした独自のデータを外部に開放することでスタートアップが惹きつけられ、新たなサービス創出の可能性が広がります。

大企業の持つ設備やインフラは、スタートアップにとって非常に魅力的です。自動車などの工場を持っている企業は、自社工場などのインフラ提供をアピールしながらスタートアップとの協業を図るケースも多くなっています。

先述のSuicaデータのように、長年の事業活動で蓄積されたデータは宝の山です。ただし、「何かに使えないか」という漠然とした期待ではなく、スタートアップとの対話を通じて具体的な活用方法を見出すことが重要です。

パナソニックが休眠特許を外部に開放したように、自社では活用しきれていない知財も重要なアセットです。大企業に眠る特許を活用することで、スタートアップにとっては開発リスクを大幅に削減できます。

事例としてはローソンの店舗網を活用した新サービスの実験などが挙げられます。特に自社のサービスやプロダクトが一定の完成度に達しており、次の成長フェーズとして「販路拡大」や「スケール」を目指しているミドル~レイターのスタートアップにとっては活用したい協業手法です。

スタートアップにとって、大企業の技術者やビジネス開発人材との協業は、事業成長を加速させる点で非常に魅力的に映るポイントです。また、オープンイノベーションプログラムを企業が実施する際には、人材提供が組み込まれることも多くなっています。

アセットの棚卸ができても、そのすべてが協業に活かせるわけではありません。実際にスタートアップと協業について話を始めると「その設備は使えますか?」「顧客データはどこまで開示してもらえますか?」といった具合に質問が飛んできます。そこで「いや、それはちょっと...」となってしまえば、せっかくの協業の芽が摘まれてしまいますよね。

技術情報の開示レベル、知財の利用条件、データの提供範囲など、利用できるアセットについては事前に社内で合意を取っておかなければいけません。アセットの棚卸と合わせて「実際に提供できるか」を整理する必要があるのです。

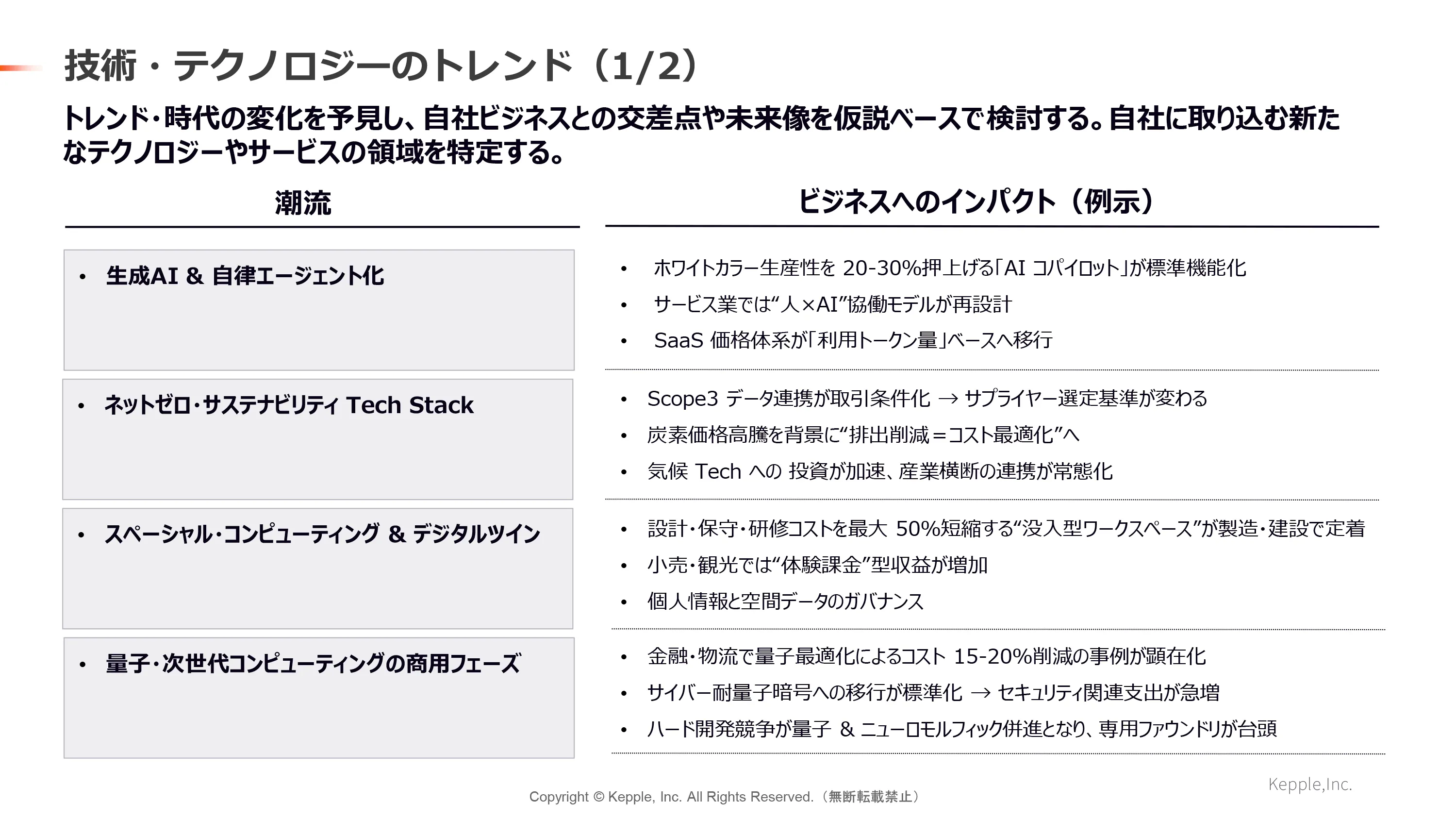

ここまででオープンイノベーションの目的と自社の保有アセットが明確になりました。次に決めるのは「どの領域で勝負するか」。重要なのは、新しい技術によって「これまで実現できなかったことが、実現できるようになった」領域に着目することです。

例えば金融領域。暗号資産やデジタル決済の登場により、お金の概念そのものが変わりつつあります。C2Cの決済や分散型金融(DeFi)など、従来の金融機関では対応できなかった領域に、新たなビジネスチャンスが生まれています。

領域を選定するためにも、技術トレンドを理解することが欠かせません。これらのトレンドは、一度新しい技術・テクノロジーに対する期待が盛り上がり、その後に落ち着き、本格的に普及するというサイクルを辿ることが多いです。どの段階で参入するかは自社のリスク許容度と戦略次第ですが、後述する連携手法との組み合わせも重要になりますので、常にアンテナを張っておく必要があります。

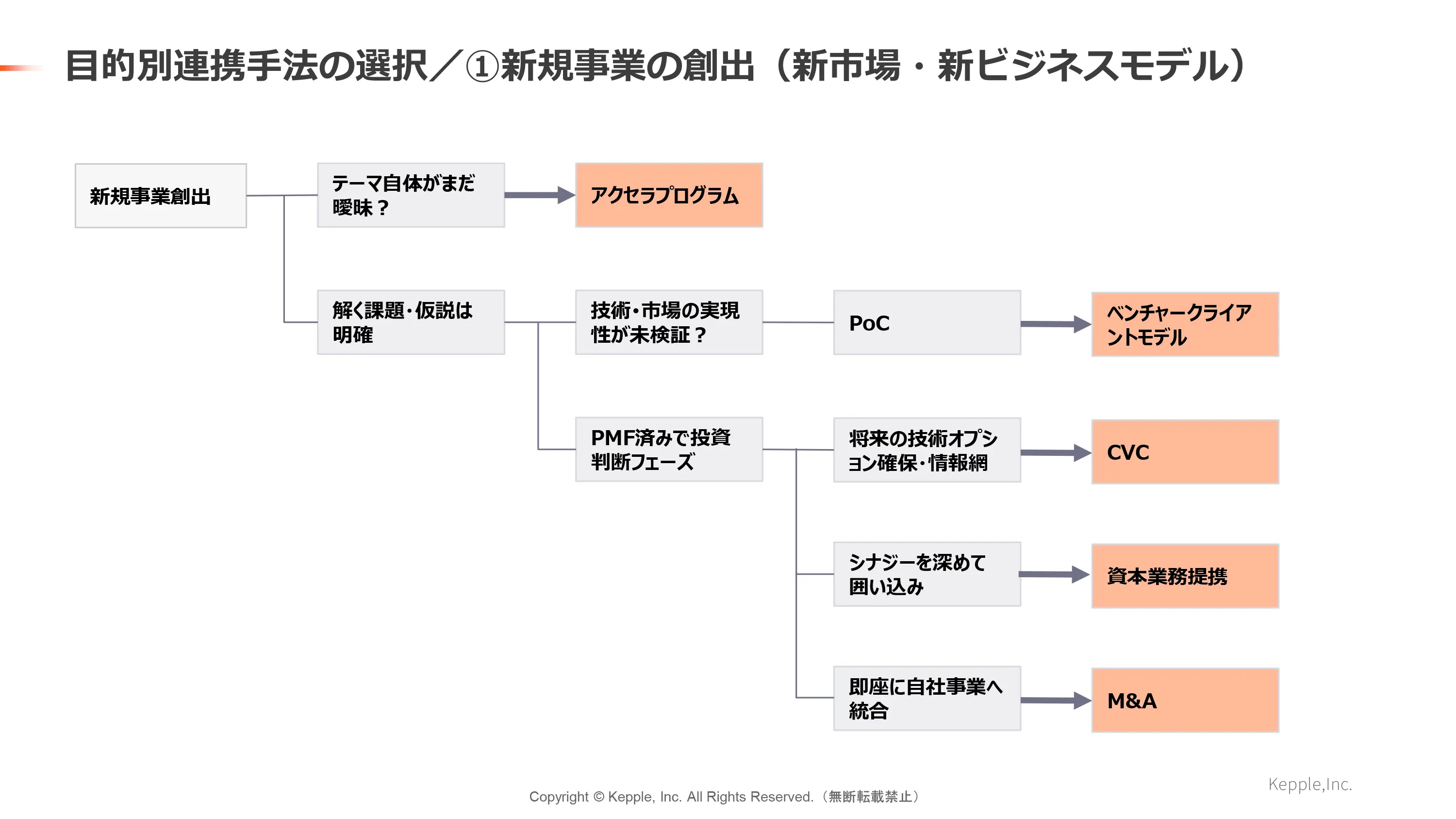

スタートアップとの連携は、相手のフェーズによっても最適な方法が異なります。「オープンイノベーション=CVC投資」という考えになりがちですが、出資だけでなく、目的を達成するために最適な方法を多様な選択肢から検討すべきです。

例えばアーリーステージのスタートアップには、共同研究やPoC、アクセラレータープログラムなどが適しています。この段階では、技術的にも確立する前のフェーズが多いため、他社に先駆けて技術を取り入れる場合や、共同で事業を作り上げていく場合に有効です。

ミドル〜レイターステージになると、ベンチャークライアントモデルや業務提携、資本業務提携、CVC投資、M&Aなど選択肢が広がります。製品がある程度完成しているため、まず使ってみて判断することも可能です。初期投資を抑えて検証を繰り返す、反対に初期投資を大きくして囲い込みにいくなど、目的に応じて戦略を組み立てられます。

例えば、業務提携は使い勝手が良い一方で、拘束力が弱いという課題もあります。相手が有力なスタートアップだと、「資本関係がないと協業できない」と言われることも。一方で、資本業務提携の場合は競合他社が資本参加しづらくなるため、スタートアップ側も慎重になる点は考慮すべきポイントです。

マイノリティ投資の場合は持分が少ないですが、持分の多さはコントロールする力とも比例しますので、協業がうまくいった場合には、追加出資やM&Aを実行するようなステップアップができると自社へのインパクトも大きくなります。

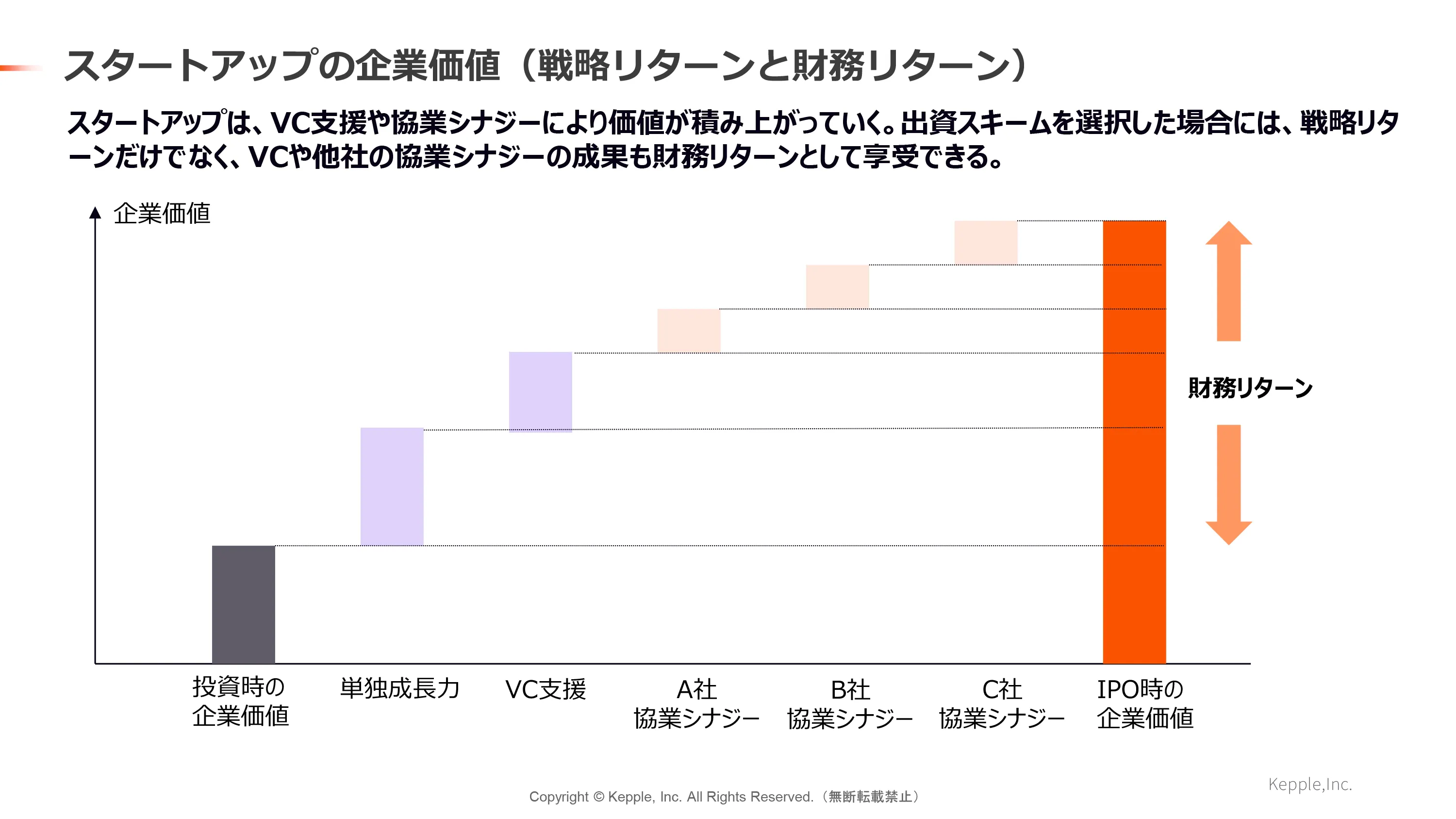

スタートアップとの協業手法が多様な一方で、CVCを組成して出資する場合が多いのも事実です。その際に「どのようにしてリターンを得るか」の整理が重要になります。事業シナジーによる戦略リターンだけを求めるケースも散見されますが、財務リターンの考え方も持っておくと良いでしょう。

スタートアップの企業価値は、株主各社との協業により高まっていきます。自社から見れば自分たちとの協業による戦略リターンを取っていると思いがちですが、スタートアップから見れば各社とのシナジーで大きな価値が積み上がっているわけです。つまり、有力なスタートアップに対して投資をすると、他社との協業によって創出された企業価値の向上分も財務リターンとして回収できる点で大きなメリットがあります。

これらを踏まえたうえで、リターンをどう創出するか整理することが重要になります。

オープンイノベーションは、単なる外部との連携ではありません。自社の課題を明確にしてアセットを棚卸しし、適切な領域を選定した上で、最適な連携手法を選択する。この一連のプロセスを戦略的に設計しなければいけません。

本稿では、オープンイノベーションを成功に導くための戦略設計について解説してきました。しかし、理論を理解することと、実際に組織で推進することの間には大きなギャップがあることも事実です。

「自社の課題は明確だが、どのスタートアップと組むべきか分からない」

「アセットは整理できたが、どう活用すればいいか悩んでいる」

「事業部の巻き込み方に苦戦している」

このような課題を抱えている企業は少なくありません。

ケップルは、これまで数多くの事業会社のオープンイノベーションやスタートアップ投資を支援してきた経験とノウハウを活かし、戦略設計から実行まで一貫してサポートいたします。オープンイノベーションは、正しいアプローチで取り組めば必ず成果につながります。少しでもオープンイノベーション推進にご関心をお持ちの方は、ぜひお問い合わせください。

Writer

Financial Advisory Service Group 執行役員 / 公認会計士

ケップルにてオープンイノベーション領域におけるスタートアップ投資やM&Aのアドバイザリー業務を統括。ケップル入社以前は、KPMG FASのシニアマネージャーとして、大手事業会社のM&A・事業再構築案件に係るディールアドバイザリー業務、大手監査法人にて、スタートアップ企業のIPO支援や監査業務、独立系ファームで企業再生コンサルティング等に携わり、15年以上のアドバイザリー経験を有する。2025年3月より、日経ビジネススクール「スタートアップ協業・CVC入門コース」講師を担当。

スタートアップの資金調達情報を漏れなくキャッチアップしたい方へ。

1週間分の資金調達情報を毎週お届けします。

※登録することでプライバシーポリシーに同意したものとします

※配信はいつでも停止できます